粕屋郡に広がる黒瀬氏のルーツを、江戸時代に青柳種信が書いた「筑前国書上帳黒瀬文書」に探ります。

ところでみなさん、「1反=1石(人間1人が1年間生きる費用)=10万円」って納得できますか?

(写真はパンクブーブー、右は粕屋郡出身の黒瀬氏)

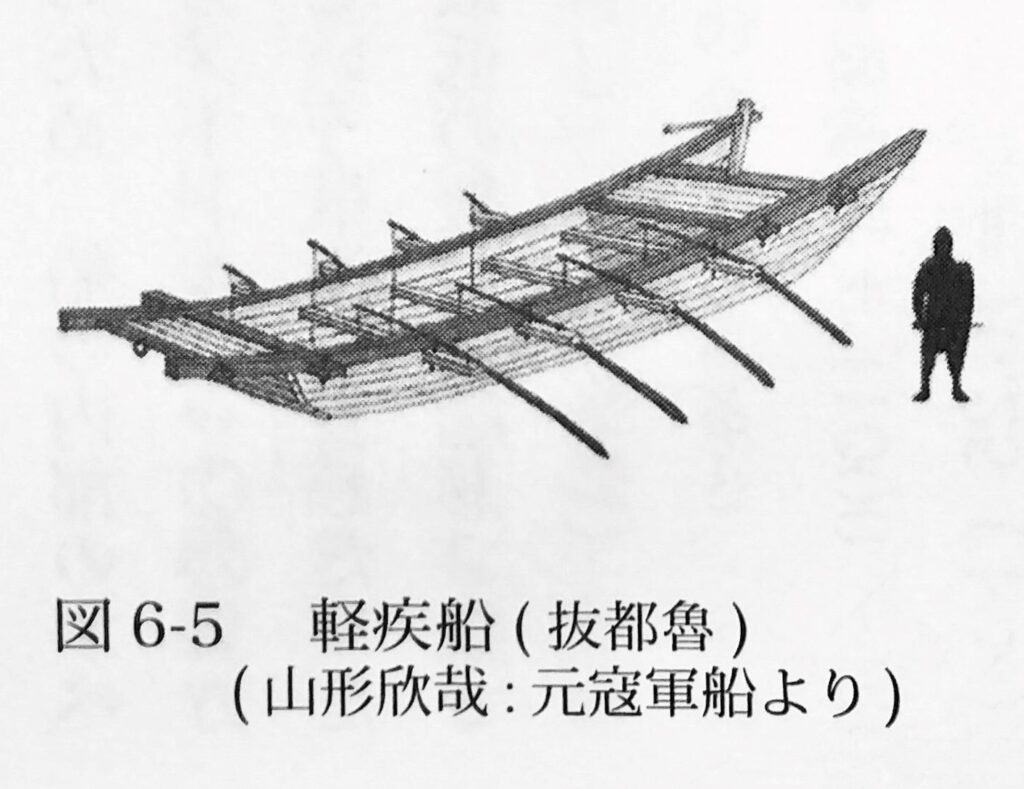

「元寇」の最新研究をもとに、筑前国山鹿庄地頭代の「山鹿・麻生」氏がこの戦いで何をすることができたか推理します。

・『筑前国続風土記』巻之二十六 古城古戦場三 「小金原」の条をひたすら現代語訳しました

・桑田和明先生がパンフに掲載しておられた関係一次史料に「大意」と「解説」をつけてみました (2023宮若市文化振興シンポジウム)

・まだ勉強が足りず、現代語訳だけです。すみません

花尾城ってすごい!その特徴とされる全国にも珍しい「(古)井戸」遺構の用途を、新潟県の村上城の「馬冷やし場」遺構と比較し、さらに遺跡の「指定・登録」による保存・管理について考えてみました

文永の役において、元軍の「戦艦900隻、兵員4万人」が北部九州を襲ったとされてきました。けれど、この数値はすこぶる怪しい。服部英雄先生の『蒙古襲来と神風』を参考にその実数に迫ります。

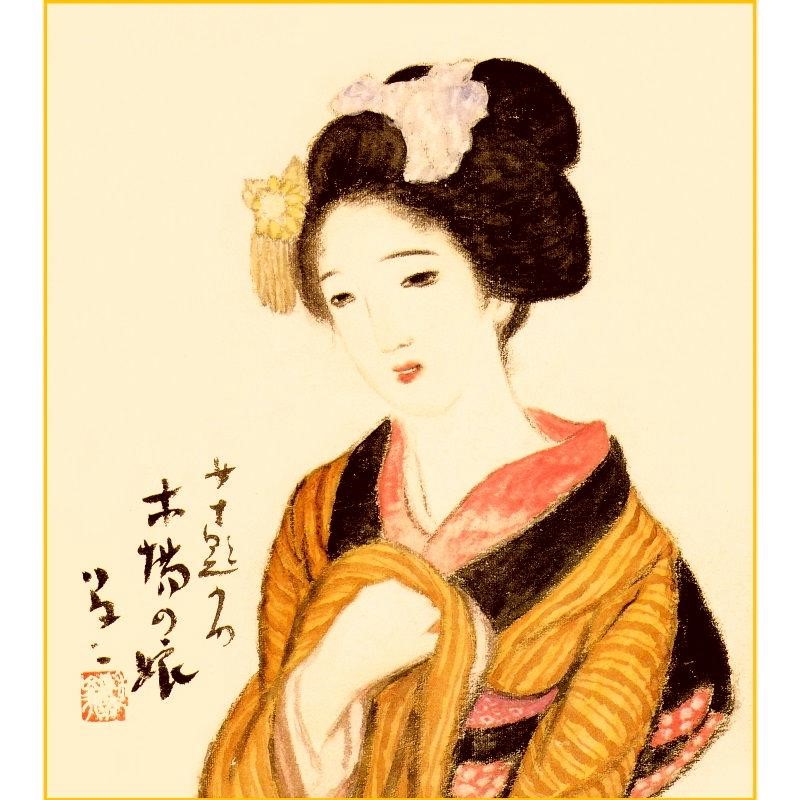

北九州市の枝光に、15,6歳の竹久夢二が住んでいたことを御存知ですか?

今でこそ「ジ・アウトレット」の東側の道路は「夢二通り」と命名され、「夢二祭り」が催されるようになりましたが、かつてはその事実を知る人はほとんどいませんでした。

夢二は枝光でどんな生活をしていたのでしょうか?

「日清戦争の賠償金で八幡製鉄所は作られたはウソ」、「製鉄所候補地の選定と用地買収にまつわる藩閥と財閥の暗躍」、「製鉄官舎の間取りと生活」などなど、1901の陰には、面白い話がてんこ盛り。おまけに、伊藤博文と高炉前で記念写真をいっしょに撮った人々の名前が最近わかってきたらしい

かつて鉄は金や宝石よりも貴重で高価な、しかも脆い素材でした。けれど人間の文明はそれを数千年かけて、安くて丈夫で普遍的な素材にかえました。このブログでは、製鉄における人間の努力と試行錯誤の跡をたどっていきます。

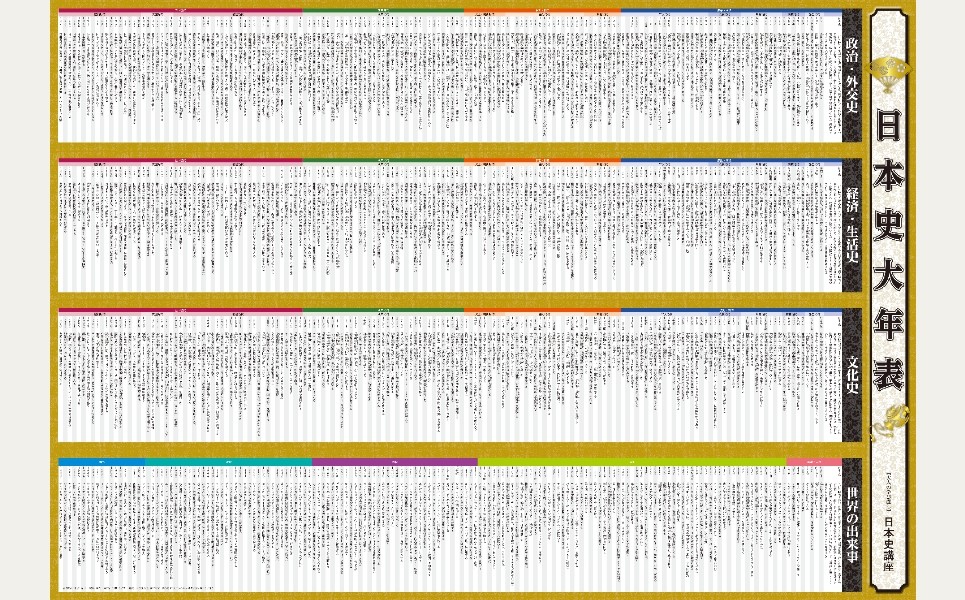

5.北部九州中世史てづくり年表

近隣の市町村史や中世史論文集、「Wikipedia」にいたるまで、手当たり次第に打ち込んだ西暦ごとの年表です(左はイメージ)。

平安末から関ヶ原の戦いまでの450年間を、現在430頁ほど入力してます。今後も増え続ける見込みです。

※検索できるようにするにはどうしたらいいかわからず、まだ試行錯誤中です

6.麻生列伝

八幡市史所収の麻生6系図の註記を、人名ごとに併記しました。

※これも、検索の仕方を試行錯誤中です。しばらくお待ちください。

コメント