福岡県の旧筑前国の歴史を知ろうとしたら、まず『角川日本地名大辞典 40 福岡県』や『日本歴史地名大系 41 福岡県の地名』であたりをつけてから『筑前国続風土記』や『名所図会』などを紐解きますよね。けれど、辞典に載っている村の石高や特産物は『続風土記』等には載っていません。これらの数値は『福岡県地理全誌』という明治初期に編纂されたものを引用していることが多いようです(検地帳もあります)。

『福岡県地理全誌』は、「福岡県史」に全文が収録されており、図書館に行けば読むことはできますが、当時の役所の罫紙に細筆書きしたもの(1行に2列で書いている箇所も多い)を1/4サイズに縮小した影印本なものですから、私のような老眼者には、はなはだ読みづらい。

たまたま講演する機会をいただき、本気読みするために一村だけパソコンに打ち込んで活字化してみたら、「うーん、これは読みやすい、いつも好き勝手な論考ばかり書いてるから、少しは社会のためになるように、これをブログにしてみんなが読みやすいようにしよう」と思い立ちました。

今後も細々と1村ずつUPしていこうと思います。文章自体は平易で読みやすいので、特別なことがない限り書き下すだけにして、少しでも早く次の村に進むようにしようと思います。

福岡県全体だと1000村ぐらいはありましょうから、寿命が尽きる前に終わりそうもありませんが、まずは旧遠賀郡94村町浦を目標に無理しない程度に頑張ってみます。

(順不同で気の向くままにやりますので、村名の前に「地理全誌」に出てくる順番を付けます)

うまくいきましたら拍手ご喝采!

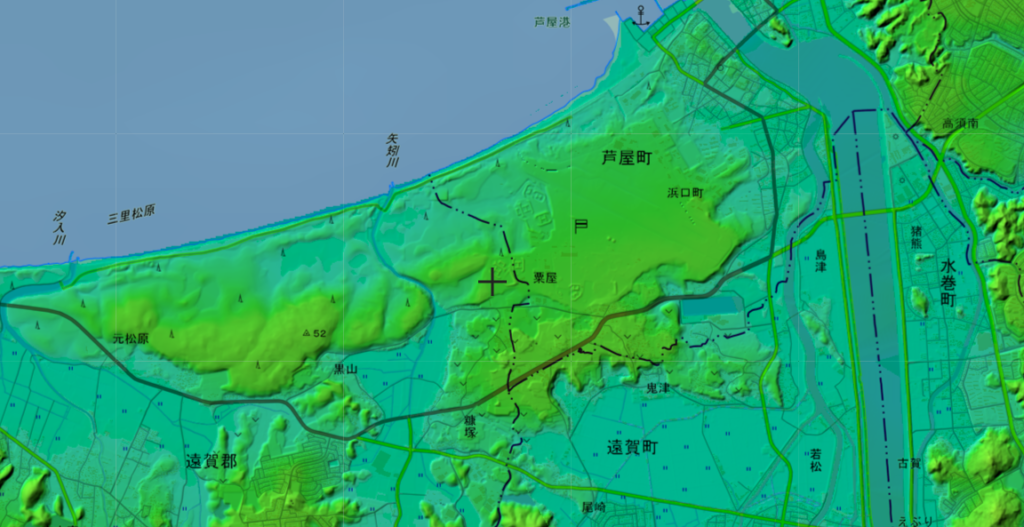

芦屋津の後背地「芦屋村」を紹介します。「岡松原(現三里松原)」「神武天皇社」「西川」などへの、芦屋の人々の心情が興味深いです

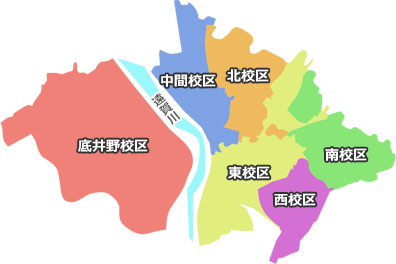

中間市の遠賀川西岸にあり、中世底井野郷の名を今に残す地域です。現在、中間市の人口の9割は東岸の中間地区に集中していますが、江戸時代は唐津街道と木屋瀬宿のバイパスとして底井野往還が繁盛していました。田畠の産物にも当地の先進性がうかがわれます。

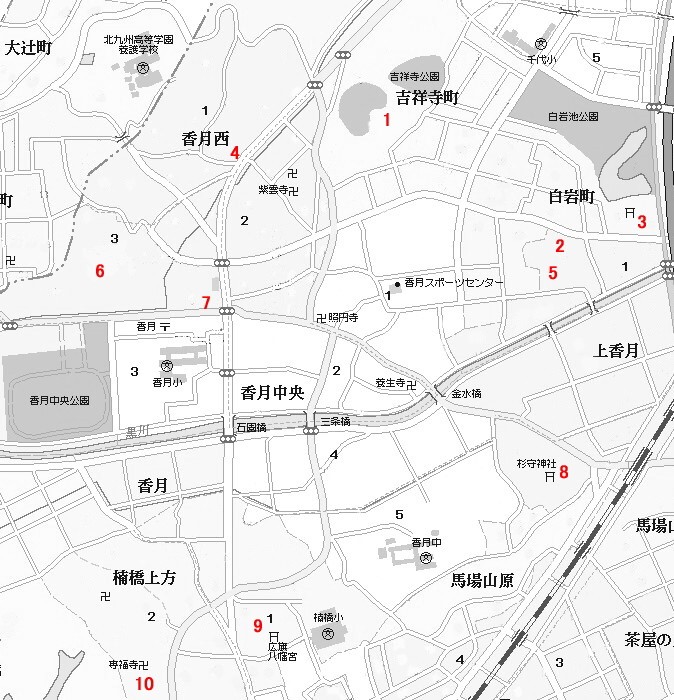

日本武尊の部将「小狭田彦」に始まり、山鹿兵藤次秀遠の一族かつ浄土宗二世鎮西国師聖光の宗家として、長く遠賀郡に力を及ぼした香月一族の中心地香月村。数々の伝承がこの村を飾ります。

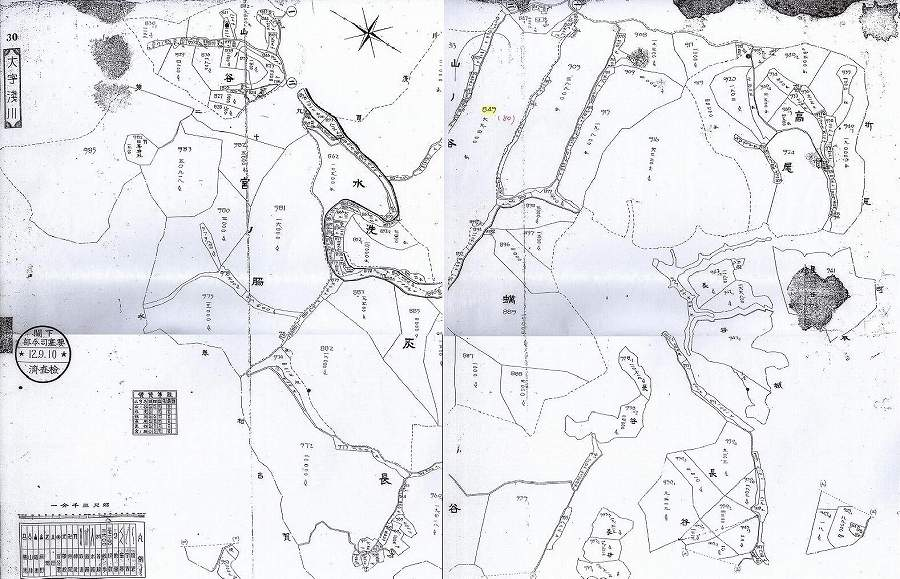

八幡西区に「畑貯水池」という大きな溜池があります。昭和14年(1939)、八幡製鉄所など工場群の工業用水と急増した住民の飲料水を確保するために起工され昭和30年(1955)に完成しました。現在は貯水池の底に沈んでいますが、この地区には中世からつづく「畑村」がありました。どんな村だったのでしょうか。

折尾村のとなりにあって、堀川と金山川に夾まれたこの村に、どんな歴史が秘められているのでしょうか?

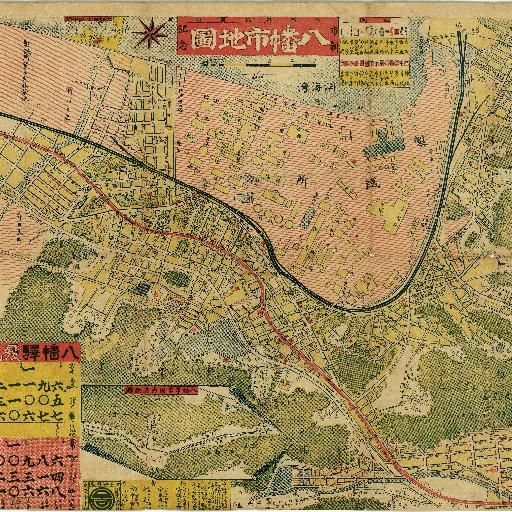

八幡駅前の西側の地域です。製鉄所西門の前にあり、明治から高度成長時代にかけて発展しました。

現在は高層マンションが20棟近く建ち新しい町並みが発達中です。

でも、仲宿八幡宮、前田の盆踊りなど由緒ありげな地でもあります。江戸、明治初期はどんな村だったのでしょうか。

八幡製鉄所の城下町として明治以降にめざましい発展を遂げた枝光。八幡東区の最北端に位置し、現在でも戸畑と洞岡をつなぐ「くろがね線」が貫く鉄と坂の街は、文明開化以前はどんな村だったのでしょうか。

現在は日本製鉄のお膝元で地価も高く、美しい街路が印象的な町ですが、江戸時代中頃までの戸畑は、人も家も少ない、筑前と豊前の境の小さな漁村でした。人々はどんなくらしをしていたのでしょうか。

現在、北九州で最も発展した街といわれる『高須』。けれど、明治の初めの頃は、人家もほとんどない、淋しい小村でした。

コメント