はじめに

「北九州市には国指定レベルの城跡が3つある。小倉城・花尾城・長野城の3つだが、どれも何の指定も受けておらず、貴重な遺構が失われるのも時間の問題である」とは、私が所属する八幡郷土史会で常日頃嘆かれるところです。

しかしながら私は、博多生まれの博多育ち、入会したてで北九州の歴史にも暗く、出不精なうえに草むらに入るのが苦手なものですから、お城のことは全く門外漢です(なんで郷土史をやっているのか不思議…)。縄張り図も書けませんし(というより草むらの下に隠れた遺構が見えない)、したがって、お城の優劣も分かりません。

それでも、郷土史会の方々と近所の山城に登って石塁や郭の遺構を見ると、「いつ・だれが・何のために作ったのだろう?」と好奇心が沸き上がってきます。

特に「花尾城」は私が勉強している麻生氏と関係の深い城ですから、上記3城のなかでは最も気になる城です。

花尾城の特徴としてよく語られるのが「(古)井戸」。全国的にも珍しい遺構で、「類例がないため用途は不明」とされています。

ところが、昨年、テレビをボーッと見ていたら、この井戸にそっくりな(に見える)映像が解説とともに流れたのです。番組名は「日本最強の城スペシャル12(NHK)」。新潟県の村上城のコーナーでした。

「類例があれば、用途が分かる?」

この稿は、読者の皆様に「花尾城(古)井戸」の類例として「越後村上城 馬冷やし場」が相応しいか、判別していただきたく立ち上げました。

さらに、両城の「井戸?」を比較するうちに、「花尾城は国指定の村上城に遜色がない遺構である。早く指定を受けて保存・整備した方がいい」という思いが強くなってきましたので、「指定・登録のメリット・デメリット」についても言及させていただきました。

花尾城 の「(古)井戸」

本丸から東に一段下がると出丸になります。出丸を北に下りると石組の古井戸があります(水脈が変化したのか、水はありません)。この古井戸を中心に左側に石組の階段(この階段は昭和の公園整備の際に組まれたそうです…)、右側に登り石垣があります。3m四方の井戸を中心に、左側に石組の階段(この階段は昭和の公園整備の際、登り石垣を組みかえたそうです…)、右側に登り石垣があります。登り石垣は通路を確保するために、道の左右に築かれることが多く、戦国末期から、武田氏の城郭や朝鮮半島の倭城で用いられました。やはり水の手は重要ですよね。

古井戸から大堀切を経て「馬場」と呼ばれる曲輪に行くことができます。

馬場はかなりの広さをもつ曲輪です。名前の通り、馬屋があって、馬の調練が行われていたのかも知れません。

防御拠点として重視されていたようで、周囲を土塁が一周しています。

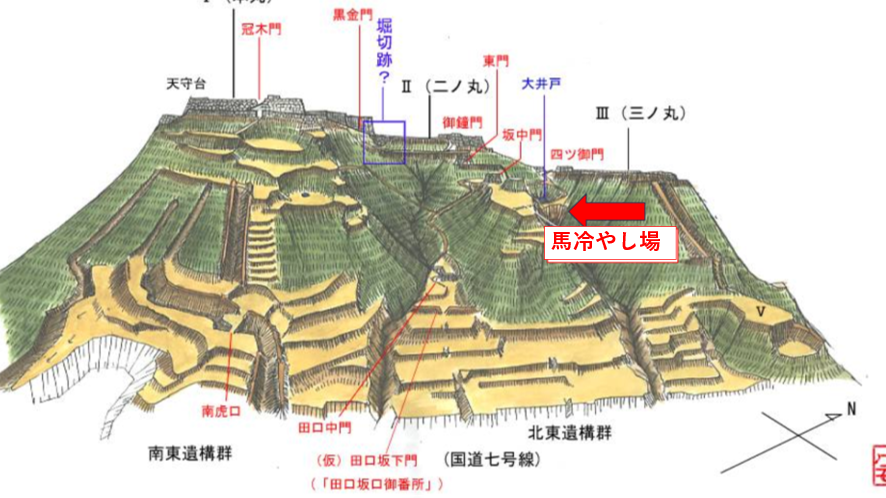

村上城の「馬冷やし場」

https://vr-murakamicastle.jp/ikou/uma.htmlから引用

四ツ門から搦手方向に登城道を下ると、鉄砲蔵曲輪から一段下がった削平地に、石垣作りの大型の箱井戸が見えてくる。ここが通称「馬冷やし場」と呼ばれる、村上城最大の水の手である。

井戸の規模は4×5mほどあり、江戸中期頃には「千荷井」「千貫丸井」等と呼ばれていた。現在は野ざらしになっているが、元は覆屋がかかっており、正徳元年(1711年)に記された実測記録「村上御城廓」には「井ノ太サ弐間ニ二間四尺四方 戸ヒラ付厚板葺井ノ覆有」との記述が見られる。

4m×5mほどの地味な施設ではあるが、いざ籠城となった場合には文字通り城の死命を制する施設である。江戸中期頃までは周囲には塀がまわり、相応の防御が施されてあったようだ。

「馬冷し場」や「千荷井」と言った馬に関わる呼称、そして「正保の城絵図」に、「馬の通行可」を示す朱色の線が引いてあることから判断すると、少なくとも築造時には、山頂でも馬を運用することを想定していたらしい。実際、幕末には山頂の三ノ丸が調練場として使われているので、この井戸で馬を休ませたことは十分考え得る。

二つの井戸からの推測

「類例がないため用途不明」とされてきた花尾城の(古)井戸ですが、形状・規模・頂上部との位置関係が村上城のものと酷似しており、同じ用途をもって作られたのではないかと想像できます。

すなわち、

・山頂でも馬の飼育や運用を可能にする。

・戦時の主要な水源として、厳重に防備する。

・麓から登ってくる荷馬の体を冷やし、頂上部への交通の便を図る。

ただ、花尾城の場合、井戸と馬場が大堀切によって分断されており、往来ができなくなっています。ということは、大堀切が井戸や馬場よりも施設として新しく、馬の運用よりも大堀切による防備を重視する必要があったことを示しています。

花尾城の概要

建久5年(1194)、麻生氏の祖・宇都宮(山鹿)重業によって築城されたと伝わっていますが(筑前国続風土記等)、竹中岩夫氏など先学の研究により重業の存在は怪しいとされており、残念ながら築城時期は不明とせざるを得ません。全国的に山城が築かれ始めるのは南北朝時代からですので、おそらく、山鹿氏の有力庶家である麻生氏が、南北朝時代以降に、自身の所領に近い花尾山に詰城として築いたのではないかと思われます(「太平記」に出てくる麻生山は、現在九州国際大学がある丘陵地帯に比定されています)。

その後、遠賀郡における大内氏の拠点の城となりましたが(麻生氏の家城は帆柱城)、文明10年(1478)、麻生家信(延)と弘家との家督争いに大内政弘が介入、花尾城に籠もる家信を攻め、半月ほどの交渉の結果(正任記)、家信は花尾城を出て遠賀荘岡城へ退き、その後は、山口から下向した麻生弘家や相良正任など大内系の人々が城督になりました。

(「続風土記」等が記す3年間の籠城は、あくまでも物語ですので、あしからず)

相良正任の子武任が、天文20年(1551)、大寧寺の変により花尾城で自刃すると、この城は再び麻生氏のものになりました。しかし、その後も大友氏・毛利氏の激しい攻防の対象になり、結果、土塁、石垣、郭・切岸が急速に発達しました。多数の石塁や畝状竪堀は16世紀後半の最終段階を示すものと思われます。

天正14年(1586)、豊臣秀吉の九州征伐で、麻生家氏は筑後へ所替えになり、その後、廃城となりましたが、「布目積み」や「算木積み」の遺構も見られるところから、豊臣秀吉の朝鮮出兵や黒田氏の黒崎城の付属施設として利用された可能性もあります。

村上城の概要

村上城は、標高135mの臥牛山に築かれた城で、築城年代は不明ですが、16世紀前半には城が存在していたものと考えられます。

戦国時代には小泉荘の国人領主本庄氏の本拠地として、永禄11年(1568年)の上杉謙信との籠城戦など、幾たびもの戦いが繰り広げられました。

江戸時代に入ると、村上氏、堀氏、松平氏らの城主によって城の改造と城下町の建設が行われ、村上城は北越後の中心拠点として整備されました。その後も、たびたび城主が交代しますが、享保5年(1720)以後は内藤氏が代々城主を努め、明治維新を迎えます。

現在、天守櫓・門などの城郭建造物は存在しませんが、城跡一帯には戦国時代に築かれた竪堀・虎口などの遺構と、江戸時代に築かれた石垣の遺構が混在して残り、その姿が貴重であるとして、

平成5年に村上城跡は国史跡に指定されました。

花尾城の整備

現在は花尾山城公園として整備され、竪堀・石塁・井戸跡等の遺構が見られます。

しかし、自然公園との併用のため、公園整備のためと称して、未調査の遺構をブルドーザーで広場や道路にしたり(多くの郷土史家が憤慨しましたが、皮肉にもそこから多量の鐚銭・磁器・鉄滓などが発見されました)、日本城郭史上貴重な登り石垣をハイキングの便を考慮して階段に作り替える(「北九州・京築・田川の城」中村修身)など、指定を受けていないがゆえの文化財破壊も見うけられます。

また、風化や樹木による石垣の崩壊も進んでおり、早急な調査保存計画の策定が望まれます(令和3年、航空機からのレーザー調査が行われ、赤色地図が作成されました)。

郭は、12郭(内1つは、土塁を巡らしている)、堀切2条、竪堀は20条以上。

注目すべきは、二ノ郭の北側斜面に築かれた二列の石塁(登り石垣)と大きな井戸(?)です。類例がまだ知られていないため、目的・用途は不明とされています。

(越後村上城の「馬冷やし場」が用途の類例になりませんか?)。

※ 花尾城は指定遺跡ではないため、調査・保存のためのお金を全額、北九州市の予算で賄わなければなりません。

村上城の整備

平成11年度から、破損がみられる臥牛山上の石垣を積み直す修復工事とそれに伴う発掘調査が開始され、平成15年から平成27年までは本丸出櫓台跡の石垣解体や積み直し工事を行いました。現在は出櫓台下の黒門跡石垣周辺の整備が進められており、平成26年度からは整備に先行する発掘調査が行われています。

【史跡村上城跡保存活用計画】から

https://www.city.murakami.lg.jp/uploaded/attachment/48363.pdf から

(序文)

本書には、村上城跡についての過去と現在と未来の話が詰められています。特に、村上城跡が、今後、どうあるべきかという理想の将来像についてと、そのために、現在の私たちが、今、何をすべきであるかについてに紙幅が多く割かれています。

村上城跡は先人が遺してくれた貴重な財産であり、これを専有し、恣意的に散財する権利を私たちは有しておりません。私たちには、この財産を次の世代へと確実に渡す義務があります。そうなれば、きっと次の世代が、更にその先の世代へと繋いでくれることでしょう。

本書は、そんな村上城跡の保存管理と活用、整備の基本方針を示す計画書です。

令和3年3月

新潟県村上市教育委員会 教育長 遠藤 友春

(村上城保存計画から一部抜粋)

【1.指定に至る経緯】

昭和 63 年(1988)から平成元年(1989)にかけて、「ふるさと創生事業」により、各市区町村に、地域振興のため1億円が交付されることとなり、市民から広くアイデアを募った結果、最も要望があったものが、村上城の建物などの復元や遺構の保存整備、町並みや武家屋敷などの保存整備であった。このため、市では、「お城山とその周辺整備」を実施することとなり、平成4年(1992)3月に「お城山とその周辺整備基本計画」を策定した。

その間、文化庁調査官、新潟県文化行政課職員、識者等を交えたワーキンググループによる各種調査と検討の過程で、進む都市開発から、村上城、藩主居館跡、僅かに残る堀敷や土居敷等の遺構を急ぎ保護し、後世へ伝えるべく、村上城の国指定史跡化が俎上に載せられるようになった。そして、本格的に史跡指定に向けた調査と準備が行われ、平成元年(1989)9月には「村上城跡周辺保存に関する建議」が村上市文化財調査委員会で採択され、村上市教育委員会の議決を経て、村上市長に提出された。

平成3年(1991)、文部大臣が国の文化財保護審議会から、新潟県指定史跡である村上城跡を国史跡に指定するよう答申を受けたことで、平成4年(1992)、村上市は、3月13日付けで村上城の国史跡指定申請書を正式に国へ提出した。

【2.村上城利用の今後の課題】

・登城道の修繕、草刈りなどの継続した環境整備、休憩施設の充足など行うことで、特に市内の利用者の利便性を高め、健康の維持増進の向上を図る。

・年間約 15,000 人程度と推計される、村上城跡への市外からの利用者が、他の観光施設などを訪れる割合はまだ大きくなく、伸び代もあることから、村上城跡を核とした観光動線を確立する手段を講じ、各施設への更なる誘客を図る。

・地域の次代を担う地元児童、生徒、学生等の利用が少ないことから、イベントや学校教育等と連携した課外学習などを実施することで、史跡に接する機会を創出することで、郷土への関心と愛着が育まれることを図る。

今後も、村上城跡の整備や保存活用に活かすため、アンケートを定期的に実施する予定である。

※ 序文のことば、美しいですねえ。村上市は、ことばだけでなく、官も民も「国指定」のために一体となって努力しました。資料には数年間にわたる村上城址の利用者数のデータ(曜日ごと・時間ごと)や詳細なアンケート結果(目的・感想・課題等)が掲載されていますが、それらは市民グループが城山の上で利用者を待ち受けて取材したものです。私は感動しました。

ぜひ【史跡村上城跡保存活用計画】をググってみてください。

https://www.city.murakami.lg.jp/uploaded/attachment/48363.pdf

花尾城の今後

【文化財保護法 登録の基準】

「登録記念物登録基準」(平成17年文部科学省告示第46号)では、文化財登録原簿に登録する記念物の基準を次のように定めている。

(遺跡関係)

政治、経済、文化、社会に関する遺跡その他の遺跡(史跡及び文化財保護法第182条第2項に規定する指定を地方公共団体が行っているものを除く。)のうち、原則として近代までのものであり、かつ、次の各号いずれかに該当するもの

・我国の歴史を理解する上で重要なもの

・地域の歴史の特徴を表しているもの

・歴史上の人物等に関するもの

※『花尾城』はすべての項目に該当していますよね?

【登録有形文化財のメリット】(https://i-k-i.jpから抜粋)登録有形文化財のメリットは、文化財を活用しながら保存でき、ある範囲内での修繕や改修の自由があるため文化財の活用の幅が広がる点です。

他の指定文化財では、修繕や改修の自由がなく、「釘一本自由に打てない」と言われるほど所有者にあらゆる制限がかかります。その一方で登録有形文化財ならば、機能の追加や改修が行えるので、地域復興などにも活躍しています。

また、登録有形文化財に登録されたら、様々な優遇措置が受けられます。例えば、文化財の保存・維持と活用のために必要な修理費等を国による補助が半分出たり、相続税や固定資産税が減免されたりします。

※ 遺跡の調査・保存には莫大なお金がかかります。

国から半分出してもらえれば大助かりです。

【登録有形文化財のデメリット】一見、上記に挙げたメリットのみを見ると登録有形文化財はとても良いものに見えますが、いくつかのデメリットも存在します。

まず、所有者の判断で自由に登録を抹消することはできません。反対に、改修や修繕によって文化財の価値が損なわれたと文化庁が判断した場合、登録有形文化財から登録抹消されてしまいます。

また、上記に挙げた登録有形文化財に登録した際の優遇措置ですが、文化財の修理や修繕を行う際に”設計監理”と呼ばれる図面を描き、図面通りに設計が進んでいるかチェックする人が必要となります。その設計監理ができるのは特定の技術者、建築士のみです。

ですので、その技術者を探すのに時間も費用もかかります。また、技術者を見つけたとしてもそこから半年~1年ほど審議が必要となるため、優遇措置を受けることは多額の費用がなければ難しいです。

まとめ

今回、花尾城の「(古)井戸」という、城全体から見ると小さな遺構から、花尾城のすばらしさを発見することができました。また、村上城の先例から官と民が一体にならないと、そのすばらしさを後世に伝えることができないことを知りました。

「鉄の街」と語られることが多い北九州ですが、官営八幡製鉄所が発足する以前にも豊かな歴史があります。これらを掘り起こして、北九州の本当の魅力を顕すことができたら、きっとこの街は文化の街として輝きを取り戻すことができると思います。

すでに行政は動き始めているようで

「小倉城・長野城・花尾城の史跡指定については、市民文化スポーツ局文化企画課の所管となります。ご指摘の件(国指定の件:筆者注)については、現在、国や県と意見交換を行っている段階と聞いております。」(北九州市産業経済局観光部観光課からの返信メール 2023/09/28 )とのこと。

市民からの請願書作りも始まっているようです(2023.9.11平野市民センター)

「私には何ができるだろうか?」 少し、ワクワクしています。

コメント