「米1石は現在のいくらにあたるのか?」

日本の歴史をかじっていると、「馬廻100石」とか「5000石の大身旗本」など「石」という単位が頻出します。しかも、「町」「反」のような面積の単位や「貫」「文」のような貨幣の単位にも密接に関連しているようです。

学者さんなら昔の単位でパッと当時の人の姿をイメージできるのでしょうが、悲しいかな、素人の身では家禄や恩賞の「○石」を現在の「円」に換算しないとその価値がわかりません。しかたなく古本屋でムック本を漁ったり「知恵袋」を検索したりするのですが、最近、「レファレンス協同データスベース」という便利なインターネットシステムを発見しました(いまさら!)。

「レファレンス協同データスベース」とは、いわば情報探しのお手伝いで、「図書館利用者が情報あるいは資料について図書館員に尋ねる質問. 来館の利用者からの質問だけでなく,手紙,ファックスなどの文書による質問,電話,電子メールなどの通信手段を利用した質問もある。図書館そのものの利用方法あるいは図書館にある文献・情報の探し方を指導・援助する活動と、情報そのもの、あるいはそれが収められている文献の紹介・提供が挙げられる」そうです。

そういえば、歴史資料館の学芸員さんに質問メールを出すと「レファレンスへの回答」などのタイトルが付いていることがあるので、あるいは図書館以外の施設もこのシステムに参加しているのかもしれません。

以下は、「1石が現在のいくらに相当するのか?」という問いに対する、あまたの図書館の回答の中で、最も懇切でわかりやすいと思った「愛知県蒲郡市立図書館」のデータをコピペしたものです。

問い

「同心30俵二人扶持(ににんぶち)」というが、「一俵」は今のお金でどれくらいか?また、「一石」は今のお金でどれくらいか?

答え

『武士の家計簿』p.55表2および『大江戸復元図鑑(武士編)』p.23より、2003年での価値換算で「一俵=現在価値1万8500円くらい、現代感覚10万円くらい」、「米一石=現在価値5万円、現代感覚27万円」。

【回答プロセス】

1、『広辞苑』を見る。p.982「石」に「一石は十斗、約180リットル」とある。

p.2392「俵」に、「普通四斗を一俵とする」とある。お金に換算した価値は載っていない。

2、通貨価値のことなので、分類337(貨幣・通貨)ではないかとあたりを付け、棚を直接探して『江戸物価事典』を見る。p.108「武家事項」に「扶持・扶持米(武家の収入)江戸時代に武士が主君から俸給として支給された米を扶持という。扶持米は、一人一日五合の割で、何人扶持として与えられた。例えば十人扶持といえば一日五升の割で与えられる。」とある。

3,日本史の本にも載っているかもしれないので、自館OPACで、キーワード「単位」で検索しヒットした『数の日本史事典』を見る。p.36-37に「一俵」が載っており、「一俵の米量は時代により、所により異なる。」とある。

江戸時代にはかなり量が変わっており、「明治末年になり四斗俵が標準となった」とのこと。

4,他の職員のすすめで『武士の家計簿』を見る。p.55の表2に「江戸時代の貨幣と価値」というものがあり、「米1石=現在価値5万円(現在の米価から換算、この本は2003年発行)、現代感覚27万円(現代の賃金から換算)」とのこと。

5,インターネットでキーワード「俵、石、江戸時代」で検索。ヒットしたYahoo!知恵袋のページより、「一石=2.5俵」とのこと。『武士の家計簿』の「江戸時代の貨幣と価値」の表を参考にすると、「一俵=現在価値2万円、現代感覚10.8万円くらい」。

6,また、『大江戸復元図鑑(武士編)』p.23に「1石=約2.7俵」という記述があるのを見つけたので、再計算すると、「一俵=現在価値1万8500円くらい、現代感覚10万円くらい」。

7,4.と6.より分かった価値を回答した際に、「年に何回受け取るのか?また、30俵だといくらか?」の質問も受けたので、『大江戸復元図鑑(武士編)』p.22より「春・夏・冬の3回に分けて支給された」、「30俵=現代感覚300万円くらい」

と、参考図書の紹介だけでなく(それだけでもありがたいのですが)、調べ方や考えの道筋まで、わかりやすい言葉で書いてくれています。

おかげで「米一石=現在価値5万円、現代感覚27万円か、よしわかった!」と、一瞬すっきりしたのですが、すぐにドンヨリ。

「米1石」は「人間1人が1年間食べる米の総量」と説明されますが、当時のお百姓さんはその米を売って「衣・住」をまかない、「食」は無税の畠や野の野菜・雑穀を食べていました。それならば、「米1石」は「1年間食べる」ではなく、「1年間生活する」ための金額に近いはず。それが「5~27万円」で足りるとは思えません。昔の人の生活が今ほど豊かでなかったことは重々承知しているのですが、「現在の価値に換算」すると謳う以上、例えば当時の平均的中間層の年収は、現在の平均的中間層の年収に対応させないといけないはずです。

さらにいえば、磯田先生の『武士の家計簿』は映画化されていますが、最後のシーンでは主人公の子供が明治の役人になっていたように記憶します。つまり『武士の家計簿』は幕末金沢藩の物語であって、江戸初期あるいはそれ以前の米価を反映しているわけではありません。江戸時代は飢饉や災害で変動はあるものの、基本的に「米安諸式高」の250年間で、米の価値はすこしずつ下がり続け、武士と農民は窮乏していきました。ということは、この記事のタイトル「中世の米1石」はもっと高額になると思うのです。

歴史家がよく引用する(私もよく使う)「1反=1石=1貫=1000文=10万円」の公式も、同様の理由で安易な利用は避けるべきなのかも知れません。

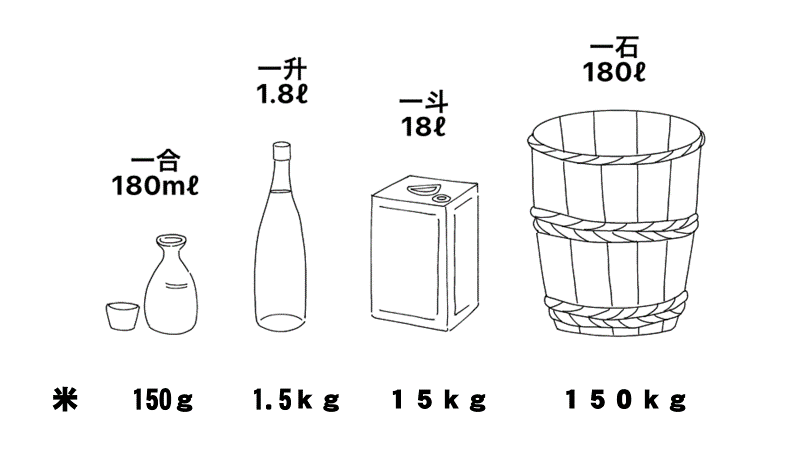

米の単位

米は、1合、1升、1斗、1石と、容積を10進法で数えます。

1合は150gですので、1石は150kgとなります。

米の量では「1俵」という単位をよく聞きますが、これは地方によって大きさがバラバラで、「2.5俵が1石すなわち1俵60kg」と、全国的に統一されたのは、明治の終わり頃なので注意が必要です。

ちなみに、私が住んでいる近くの遠賀川の、川ヒラタで運ぶ年貢米の俵は37.5kg、つまり、4俵で1石、これを一艘に100俵つまり25石を積んでいたそうです。

現在の米価からスライドする換算法

では早速、1石が今のいくらかを考える、最も手っ取り早い方法を紹介します。

それは、昔と今の米の値段をスライドする考え方です。

昨日スーパーでお米を買ったら、コシヒカリの10kg袋が3300円でした。

1石は150kgですから、値段は、3300×15倍。(3300×15=49500)

1石は、49500円、約5万円になります。

この説によれば、私たちは、5万円あれば、1年間生きていけると言うことになります。(いくらなんでもムリっぽいですよね)

というのも、田1反の収量が江戸時代は1石ちょっとだったのに対し、現在の農家は3~4石。しかも、成人男子の1日辺りのごはんの摂取量は、江戸時代の3合(6杯)に対し、現在は1.3(3杯弱)合です。

現在、米は歴史上未曾有の安さになっています。このやり方で米1石の価値を換算するのはいささかムリがあったようです。

人件費から類推する換算法

江戸時代の後期、日本は世界一ともいわれる識字率を誇るようになります。どの店もその日の仕入れ・売り上げ・賃金などを克明に記録し保存しました。しかも、赤表紙・黄表紙・番付などのかたちで出版されたものも多く、時代差・地域差はあるにせよ、かなり一般化できる状況が生まれます。

例えば、江戸の大工さんは花形職業で、1日に4時間半しか働かないのに、年に25両、稼いでいたそうです。

現在の花形職業といえばエンジニアでしょうか。中小企業でも平均年収が500万円、大手だと1000万円もらっているそうです。真ん中取って750万円としますと、

1両の価値は、750(万円)÷25(両)=30(万円)

1石は1両と規定されていましたので、1両=1石は、約30万円となります。

さっきよりはだいぶ増えました。1年間に、30万円あれば、暮らしていけますか?

社会通念や法律からの換算法

くどいようですが、昔は「米1石あれば、1年間、なんとか生活していける」という社会通念があったようです。

正確には、米以外の物も食べていましたから、「1石+α」とするべきでしょうが、これが当時の最低限度の年間生活費だったことになります。

現在の日本では、基本的人権として「最低限度の文化的生活を営む権利」が保障され、法の下に生活保護費として1人当たり月7万円ほどが支給されることになっています。

つまり、7(万円)×12(月)=84(万円)が国が定めた最低限度の年間生活費(計算しやすくするため、以降80万円とします。あしからず)なのです。

ならば思いきって、「1石+α」=80万円 としていいのではないでしょうか。無論、物の豊かさは桁違いですし、社会や経済のあり方もまったく違うのですが、「最低限度」という概念は共通です。いささか、古い話ではありますが、私(河島)の学生時代(昭和50年代)の生活費ってこんなものだったような気がします。

ただし、問題があります。それは、「+α」がどのくらいの割合になるかよくわからないことです。

米以外の作物収入

江戸のはじめ頃、米は年貢用の作物(本途物成)で、五公五民なら収穫量の半分を年貢として納め、残りは農民の物とされました(もっと年貢率は少なかったという説もあります)。農民は残された米を売って現金化し、塩や農具・肥料などを買わなければならないので、実際に米を食べることは少なく、畠や野に生える作物(麦・豆・雑穀・野菜など)を食べていたようです。

この畠や野は本来、無税とされていましたが、時代が下がるにつれて年貢をかける地域が増えていきます(小物成)。このことは、米を収入源とする藩の経済が苦しくなっていることと、商品作物の増加により「小物成」の収入が無視できなくなっていることを示しています。

ある農家の収入と支出の内訳 ー「コインの散歩道」からー

物価史については、「【コインの散歩道】https://coin-walk.site/」というたいへん優れたサイトがあります。その中の「江戸の家計簿」という記事に江戸後期の中流農家の収入と支出が掲載されているのですが(【出典】児玉幸多「近世農民生活史」吉川弘文館1957、【原典】大久保仁斎、「富国強兵問答」安政2《1855》)、コピペさせてもらいます(一部要約)。

『【農家の場合】

●家族構成:夫婦、子供一人。田1町と畑5反を耕作。(練馬あたりの)中流の農家です。

●収入

米20石、麦6石、大根2万5千本。

米と麦は、年貢・地代・家族の消費で使った残りを1石1両で売却。

大根は銭135貫(1本あたり5.4文)で売却。

●支出

○年貢、地代

年貢 米5石、畑分年貢 銭3貫。

地主への地代 米5石。

○田畑諸掛り - 生産のための諸経費です。

種穀 米1石、肥料 銭50貫文、

運賃 銭40貫文、舟賃 金2.5両、

日雇いの賃金 米5升、麦1.8石、金1.5両。

○主食費 - 麦が中心の主食でした。野菜は自給していたのでしょう。

米1.9石、麦3.6石。

○衣食住費

塩・茶・油・紙 金2両、農具・家具 金2両、薪・炭 金1両、衣料 金1.5両。

○交際費

正月の餅等米5斗、年末年始の費用 金2両、親戚との交際 金1両。

● 残りは、金1両弱しかありません。出典の著者は、「余すところ金二、三分に足らず、ゆえに風寒暑湿に冒し、一、二月も(仕事を)怠るときは収穫に損ありて、医薬の価に充てるに足らず」と書いています。

収入は一見金換算で47両ありますが、2/3は税金と諸経費なのです。

可処分所得は、15両くらいしかありません。』

いかがでしょうか?

驚くべきは大根の高値です。おそらく漬け物の材料として出荷したと思われますが、135貫で売っています。江戸時代の1両は4貫が基本ですので、135貫は約34両となります。

米は残りを1石1両で売却していますから、同価としても全部で20両で、大根より少ない。

江戸郊外(練馬?)という特殊事情もあり、全国の農村に一般化することはできませんが、江戸後期の「+α」はかなりの割合になっていると思われます。

「本途物成」と「小物成」を半々(50%)とする研究もありますので、先ほどの「1石+α=80万円」に適用すれば、「1石=40~80万円」(0≦α≦50%)になります。

ここでは計算しやすく、50万円(α=40%)としました。

米1石の値段の諸説

今まで述べてきたように、米1石の値段を現在の貨幣価値に換算する方法はいくつもあり、どの方法をとるかで金額は大きく変わります。まとめてみますと、

ア、 5万円…現在の米価をスライド。

イ、10万円…現在の通説。

ウ、30万円…人件費から類推。

エ、50万円…社会通念(法)の最低限度から推測。

どの説も一長一短です。

「ア」の米価スライドは根拠が数字として明確なのでわかりやすい。例えば、「江戸の蕎麦は16文、現在かけ蕎麦は500円ぐらいだから、一文は30円ぐらい。1石は4000文だから12万円」のように明確です。「あれっ?さっきは、5万円じゃなかったけ?!」

そうです、この方法は何の値段を基準とするかで、米1石の値段がころころ変わるのです。昔の人と今の人では、欲しいものが違うので価格が変わって当然なのですが、それでは基準になりません。また、先に述べた「年収5万円」のように、米不足の時代と米余りの現代との比較をするため、あまりに低すぎる結果が出てしまう傾向があるのも困りものです。

「イ」はさすがに通説だけあって強い。「1反=1石=(1両)=1貫=1000文=10万円」と実にすっきりしていて、数字音痴の私でも覚えられる。ただ、だれが言い始めたのか、どういうプロセスでこうなるのか、私のような勉強不足の者には根拠を見つけることができませんでした。江戸文学の三田村鳶魚大先生であるとか数学史の佐藤健一先生だとかいう情報をネットで見たけれど本当でしょうか。

それにこの公式はどの時代の米価をいっているのかもよく分かりません。鎌倉時代こそ「1石=1貫」(沽価法)ですが、戦国も終わりの頃は1石が2貫(後北条氏)あるいは3貫(織田信長の法令)だったりしますし、江戸時代は「1石=4貫=4000文」です。中性全体を通しては、この公式は使えないのではないか(数字に弱いので自信がないのですが)と思っています。

「ウ」は磯田先生の『武士の家計簿』に詳しい解説があるのでそちらを見てください。実に立派な論理を立てておられます。ただ、資料が江戸後期から末期のものですので、「中世」では数字がそのまま使えないと思います。

「エ」は、金額的には納得がいくのですが、抽象的すぎて証明のしようがありません。中世の雜税や近世の小物成の実体がよく分かっていないこともあり、「+α」の解明が難しいと思います。提唱しているのがど素人の私(河島)だから仕方ないんですけど・・・。

米以外の物品の値段は?

ここからは、あなたの感覚で米1石がいくらぐらいか考えてみてください。戦国時代の終わり頃の賃金や物価のデータを左側に、現在の貨幣価値への換算結果を右側に並べます。

アは、現在の米価をスライドさせた1石=5万円での換算です。イは、通説の1石10万円換算、ウは、『武士の家計簿』の1石30万円、エは、私が提唱する最低限度が共通の1石50万円。

なお、戦国時代ですので、1石=2貫=2000文として、1文の値段を決めています。

よってアは、1文が25円、イは50円、ウは150円、エは250円とし、各々の換算値を載せています。

【戦国時代の日当】

大 工100文 (ア、2500円 イ、5000円 ウ、15000円 エ、25000円)

鍛冶屋 50文 (ア、1250円 イ、2500円 ウ、 7500円 エ、12500円)

人 夫 20文 (ア、 500円 イ、1000円 ウ、 3000円 エ、 5000円)

ア、イ、ウ、エのどれが日当として相応しいと思いますか?

米1石(=年収)が、アは、5万円、イは10万円、ウは30万円、エは50万円になることを忘れないでくださいね。

次に身近な食品のデータを並べます。1文の値段はさっきと同じです。

【戦国時代の食品の値段】

豆腐 1丁 4文(ア 、100円 イ、200円 ウ、600円 エ、1000円)

酒 1升 70文(ア、1750円 イ、3500円 ウ、10500円 エ、17500円)

塩 1升 4文(ア 、100円 イ、200円 ウ、600円 エ、1000円)

お茶 1斤(600g) 60文(ア、1500円 イ、3000円 ウ、9000円 エ、15000円)

鰯(いわし) 2匹 1文(ア、25円 イ、50円 ウ、150円 エ、250円)

大鰺(おおあじ) 1匹 1文(ア、25円 イ、50円 ウ、150円 エ、250円)

鰹(かつお) 1尾 12文(ア、300円 イ、600円 ウ、1800円 エ、3000円)

豆腐・酒・茶の値段を見ると、アやイが適正に見えます。けれど、魚の値段はウとエが、今に近い感じがします。

さあ、米1石の値段は、

ア、5万円、イ、10万円、ウ、30万円、エ、50万円

あなたは、どれに近いと思いますか?

中世の西日本 下関-北九州の渡船料の場合

日本の中世は、鎌倉時代から江戸開府まで400年以上続きます。中央集権的というよりは地方分権的色彩が強い時代でしたので、東国と西国では貨幣価値や商取引の習慣に違いがあります。

今回は、15世紀の西日本、関門海峡の渡し舟の料金から中世の貨幣価値を考えてみたいと思います。

1487年(文明19) 4月20日付 「赤間関小倉門司赤坂渡賃事」 「大内氏抱書」より

せき(関)と小倉3文、 せき(関)と門司1文、 せき(関)と赤坂2文

鎧唐櫃15文 長唐櫃15文 輿(こし)1挺 15文 馬1匹15文 犬1匹 10文

さらに、江戸藩制時代になると、藩では渡船賃を次のように定めていました。

覚

関と門司間の渡賃一文

小倉江渡海船貨 借切 銭壹貫三百匁

大里壹貫文

小倉合 一人に付 六十文

下関から小倉までの船賃は大内氏時代の3文に対して江戸時代は60文ですから、単純に比較すると渡し賃は20倍に値上がりしたことになります。

銭の価値の低下

中世は人件費が極端に安かったらしいのですが、それにしても20倍はすごすぎる。

これは、インフレが激しかっただけではなく、銭そのものの価値が大きく下がったためと思われます。大内氏は「撰銭令(えりぜにれい)」を何度も出して本銭(宋朝の鋳銭)を確保し、中国や日本の模倣銭や粗悪銭(鐚銭:びたせん)さらには明朝の正式な銭(永楽銭など)まで排除しようとしました。これは国内外での交易の決裁で、銭を受け取ってもらえないリスクを回避するためだったと思われます。 しかし、倭寇の廃絶や中国の鋳銭量の減少と輸出禁止、東南アジアへの銭の流出などにより、日本では銭が致命的なまでに不足し、それを解決するために検地による土地の評価額は、税収額を示す従来の「貫高制」から、米の収穫量を表す「石高制」に改められました。けれど、米はかさばりますから決裁には銭が必須です。結局、日本のあちこちで大量に作られる民間の鐚銭(びたせん)に頼らざるを得ず、やがては「宋銭も明銭も鐚銭も価値は一緒で1枚1文」つまり、「鐚銭の価値に本銭を合わせる」という天下人や大名たちの御達示が出されるようになりました。

というわけで、鎌倉時代には1石=1貫=1000文だったのが、江戸時代に1石=4貫=4000文と規定されることになったのです。

例題:『「筑前国町村書上帳」にみえる「黒瀬」氏』から

去十五日、豊州衆、相働之砌り、久原口に於いて懸け合い、防戦を遂げ、

父長実討死の段、誠に比類これなく、必ずその賞を行うべきの状、

件の如し

(永禄二年)九月十九日 連緒

黒瀬弥次郎殿

【解説】

永禄二年(1559)九月十九日、杉連緒が黒瀬弥次郎に対して、「九月十五日糟屋郡久原口に於いて大友勢と合戦、父長実が討死」したので、恩賞を約束する文書である。(この後、五町を加増される。五町は領主戦死の相場?)

この合戦に関して他に記録はないが、立花城の立花鑑鑑(大友方)の宗像攻めに関連した戦闘で長実(家老格)は討死したと思われる。

当時、戦功の第一は討死であった。

【問い】恩賞の五町は、現代の何円の増収(手取り)に相当するか?

1町=10反、1反の収量=1石、米1石=銭1貫文、銭1貫文=( )万円

とする。ただし年貢は五公五民とし、手取りを半分(÷2)とする。

【答え1:歴史家の換算 1石=10万円として】

5町の加増=50(反)×10(万円)÷2=手取りで年間250万円の増収

疑問があります。米1石は当時の人間1人が食べる米の量となっていますが、実はお百姓さんはこの米を売って衣食住に当て、無税の雑穀や野菜を食べて生活していました。よって、1石+αが、年間生活費に当たります。

現在、はたして10万円+αで、1年間生活できるでしょうか?

飢餓の中世と飽食の現代の貨幣価値を物で比較するのは難しいので、現代の政府が定めるところの「必要最低限の文化的な生活を送る」ための生活保護費(月7万円×12ヶ月=84万円)を、中世において最低限の生活をするために必要と考えられた米1石の値段とし、計算しやすくするために切り捨てて、米1石=80万円を【河島換算】としました。すると、

【答え2:河島換算】5町の加増=50(反)×80(万円)÷2

=手取り2000万円の増収となります。

ただし、後の小物成に該当する「麦」「豆」「野菜」等が食費に占める分を引かなければならない。その割合は不明なので、手取り年収は、1000万~2000万円となる。

現在、年間10万円では生活できそうにありませんが、80万円あればなんとか暮らしていけるかもしれません(少なくとも政府はそう思っているはず)。 電気代・スマホ代・洋服代など、中世には当然なかった贅沢な出費も、「現在の貨幣価値に換算」とうたう以上、必要経費として1石の値段に含めていかなければならないと思うのです。

※ 「黒瀬文書」は私(河島)のホームページに載せてます。

「orio3813 国衆と歩く中世の北九州 TOPICS5-1」

「1石は40~80万円」・・・河島直樹『「筑前国町村書上帳」にみえる「黒瀬」氏』

まとめ 参考文献

「中世の米1石は現代の価値でいくら?」というタイトルで記事を書き始めましたが、結局「はっきりしたことはいえない」という、ここまで読んでくださった方にはまことに申し訳ない結論になってしまいました。それで、お詫びというのも烏滸がましいのですが、今回の勉強で気づいたこと(ほとんどは初めて知ったことでしたが)を、本文と重なるところが多いのですが、箇条書きにしてまとめとさせていただきます。

①物価の研究は江戸後期以降を対象とするものが多く、数値をそのまま中世には適用できません。

②中世はでも、鎌倉時代の寛喜2年(1230)には、1反の収量が1貫文だったが(沽価法)、戦国後期の後北条氏においては2貫文、織田信長の法令は3貫に換算しています。

ちなみに、江戸時代は、1石= 金1両 =4貫=4000文(ビタ銭の価値を採用)

③銭の価値は本銭(中国銭)・模倣銭・鐚銭で異なっていました。本銭は、現在の仮想通貨のように投機の対象となっていたこともあり価値が変動します。また、地域差も大きく、西国では明銭(永楽銭等)よりも宋銭の方が価値が高く、関東では逆のようなこともあります。米は京都が原則として高く、地方の1.5~2倍になることもあります。よって、正確な値が必要な時は、時代と地域の相場を調べてからでないといけないようです。

④発掘状況から、中世日本の銭の9割程が国産の模倣銭・鐚銭と考えられます。「中世の日本では中国から輸入された銭を使用していた」という教科書的知識は訂正の必要がありそうです。

⑤信長・秀吉・家康ら天下人が鋳造したのは金貨・銀貨のみでした。それは膨大な戦費を決裁するためで、「民の幸せを願って」とは言いがたいようです。1600年代でも藩札・藩銭が全国的に流行していますから、貨幣価値の統一は早くとも徳川家光による寛永通宝の鋳造以降のようです。

【おすすめの本】

『武士の家計簿』磯田道史

「撰銭とビタ一文の戦国史(中世から近世へ)」 高木久史 ※この本、スゴイです

【「撰銭とビタ一文の戦国史(中世から近世へ)」の口コミからまとめた要旨】

現代を基準にして考えると、国家権力が通貨発行権を独占し、通貨を供給するのが当たり前だと思ってしまうが、日本での、国家権力による通貨発行権の独占は江戸時代になって以降だというのが、まず驚きである。

通貨(民間の一般取引に用いられる小額貨幣)は、ながらく中国からの輸入銭で賄われ、不足分は民間による鋳造(似せてすらいないので、密造とも言いがたい)などで賄われてきた。

そして、その価値基準を巡って、「撰銭」や、交換レートの設定などが、地域により、民間で(取引の間に)定められ、権力がそれを追認したり、拒否したりしてきた。

少額貨幣が「天下人」の興味・政策の対象となったのは、軍勢の移動や、恩賞を受ける身分の擁護から始まったものの、実際に少額貨幣(統一貨幣)が発効されたのは、将軍家光の代になってからだという(寛永通宝)

江戸時代の全ての「銭」の通用が法的に停止したのが、昭和28年という(マヂかよ!)

【おすすめのサイト】

【コインの散歩道】「江戸の家計簿」・「中世の物価」など https://coin-walk.site/

【古文書ネット】「銀一貫っていくら?」 https://komonjyo.net/ginka.html

【日本銀行】日本銀行 https://www.imes.boj.or.jp/cm/collection/tenjizuroku/

【国衆と歩く中世の北九州 「筑前国町村書上帳」にみえる「黒瀬」氏】 https://orio3813.com/

コメント

みなさん、ブログを見てくれてありがとう

月1度アップできるようがんばります。

懲りずに見てね❤