はじめに

「元寇」、どのようなイメージをお持ちだろうか。「四百余州を挙って攻め寄せてきた元軍を、全国の鎌倉武士が防塁に拠って迎え撃ち、さなかに『神風』が吹きあれて、元軍は翌朝には消えていた」あるいは「鎌倉武士の個人戦は、元軍の集団戦法や『てつはう』のような新兵器に全く歯が立たなかったが、折からの暴風雨で元の船が覆り、日本は自然の力により勝ちを拾った」のようなものか。私(河島)が学生の時に受けた歴史の授業は後者のような内容であったし、その後、新書や啓蒙書で読んだ内容も大同小異で、私はそれを疑うこともなく半世紀弱を過ごしてきた。

ところが近年、元寇の研究は大きく動き出した。たとえば服部英雄氏が二〇一四年に出版した「蒙古襲来」(山川出版)は、根本資料となる「蒙古襲来絵詞」や「八幡愚童訓」を徹底的に文献批判し、京都の公家日記「堪仲記」等を第三者史料として活用して、元寇に新たなイメージを構築した。いや、新たと言っては、服部氏に叱られる。同氏の言葉を借りるなら、「中山平次郎たちが今津にて防塁(石築地)を発掘し、記念講演会を開催した大正二年(一九一三)から百年が経過した。本書では随所にて中山説の復権をはかる」と、戦前戦後の学者たちが無視してきた(とされる)大正デモクラシーの学問の成果が見直されようとしている。これらの新研究を踏まえ、ほとんど記録を残さなかった山鹿・麻生氏がこのとき何をすることが可能だったか、当時の戦いの習慣などを織りまぜてわずかでもリアルに近づけながら、想像をたくましくして書き綴っていこうと思う。

文永の役直前の山鹿・麻生氏の行動

文永の役に関する史料は非常に少ない。山鹿(麻生)氏に到っては、元寇全体を通して、江戸中期に成立した「北肥戦誌」「鎮西要略」や軍記類、「麻生系譜全」など、明治以降に編纂した系図に註記したものなど不確かなものしかない。しかしながら、筑前国の武士が何もせずにすむ状況でもない。まずは諸先学の研究をもとに文永の役頃の両氏の概略を述べる。

まず山鹿(麻生)氏は得宗被官である(北条氏の有力な一門の被官であった時期もある)。当然、元との交渉を拒絶し開戦の道を選んだ執権北条時宗の意を体して積極的に働いたかと思われる。しかし、当時の守護の役割(大番催促)や朝廷・幕府の法令(本所一円地住人の動員)から考えると、戦場での上司は地頭の北条氏ではなく筑前守護の少弐氏である。

少弐氏の惣領資能(覚恵)は筑前・豊前・肥前・壱岐・対馬の五カ国いわゆる三前二島の守護であり、大宰少弐の地位にあって、名実ともに九州の責任者といっていい。ただし、資能は老齢で、少弐の職はすでに長子の経資が継いでいたと思われる。守護の大番催促により、筑前国の武士は家の子・郎党を率いて守護のもとに参集する。惣領は守護のもとに出頭して到着したことを口頭で報告し、軍奉行が惣領の氏名、率いてきた者の名前・人数などを記録する。これを着到状という。着到・軍忠(恩賞を請求するための実績報告)・相論(裁判)など様々な手続きごとは、例え庶子が御家人であっても惣領を通して行うのが当時のしきたりであった。

文永の役前、九州の御家人は身分にかかわらず1年のうち1ヶ月、博多湾岸の防備に当たることになっていた。当然それ以外は本国にいるか、旅の途次にあったことになるが、一旦、「元軍襲来間近」との触れがもたらされれば、本国に戻っていた武士も所領を出立して博多に集結することになっていた。

文永の役の前年、文永十年(一二七三)十一月、少弐資能は豊前・筑前・肥前・壱岐・対馬の兵力を把握するため、領内の武士の名字や分限(所領の広さや家来の数)、領主の名を列記するなどした証文(報告書)を持参して大宰府に到るよう命令を発した。

山鹿(麻生)氏も筑前国の武士として自家の報告書を大宰府(守護所)に提出し臨戦態勢に入ったであろう。防備地は筑前守護の少弐経資の陣がある赤坂の警固所(近世の福岡城)だったはずである(まだ防塁はない)。到着するとすぐに山鹿氏の惣領(「尊卑分脈」の政家がそれにあたるか)は、経資に面会し、家の子・郎党の名や人数(騎乗三十~四十騎、郎党・所従百名ぐらいか)を口頭で報告する。軍奉行がそれを記録した後、山鹿氏惣領は自陣に戻り、改めて着到状を作成し提出する。軍奉行と惣領が提出した着到状に相違がなければ、少弐経資は着到状に「了承」の文字と花押を書き添えて返却する。文永十年以前なら一ヶ月の大番を努めた後、山鹿一族は所領の遠賀郡に戻ったと思われるが、今は非常時である。そのまま博多に滞陣したであろう。有力な庶家である麻生資氏は、父「資時」以来、少弐氏の通字である「資」を名乗り、少弐氏とは何らかの関係があったと思われる。あるいは惣領に先んじて博多に入り、少弐氏の奉行と打ち合わせの後、山鹿氏惣領を迎える役を務めたかもしれない(憶測でしかないが)。

山鹿(麻生)氏の所領は遠賀川・洞海湾の沿岸である。平時から舟運・海運が盛んな地で、戦時には有力な水軍を組織できる。総大将の少弐経資は兵員・兵糧の輸送に彼らの船を大いに活用したであろう。遠賀郡の所領と赤坂陣の往復も船で行われたに違いない。

文永の役

文永十一年十月二十日、対馬・壱岐を攻略した元軍(通説では高麗軍を主力とする二万七千~四万人、服部氏は戦士・水夫とも約一万人前後だったとする)が博多湾に現れた。海戦が行われた様子はないので、日本側は赤坂・博多・箱崎等の要害を固め、守りに徹した戦術をとったと思われる。足場の悪い湿地帯を通過して隊列の乱れた元軍を、高地から弓射して撃退する予定だったであろう。赤坂(近世の福岡城)には大宰府警固所があり、総大将少弐経資が筑前・豊前勢を率いて陣を敷いていたと推定される。その四キロ東の博多住吉社には弟少弐景資が肥後・肥前勢を率いて遊軍となり、さらに東の箱崎には大友頼泰が豊後・筑後勢とともに博多を守る配置にあったと思われる。

博多湾を埋めた元船団の中から、まず一隊が早良郡百道の周辺に上陸し、三キロ東の赤坂を目指した。また他の隊は博多息浜や箱崎を襲った。景資率いる肥前・肥後の遊撃軍は、初め箱崎方面に向かったようであるが、すぐに引き返して赤坂方面に向かう。本陣の赤坂警固所が危うかったのである。

百道の砂丘に上陸した元軍は、鳥飼・草香江の湿地帯を抜け、赤坂の高地に迫る。大量の矢を一斉に放つ制圧射撃を中心とする蒙古軍の攻撃に、筑前勢は苦戦に陥り落城も間近に見えた。山鹿(麻生)の将士もこの中にあって死力を尽くしていたはずである。だが、菊池(肥後)・白石(肥前)らの到着で形勢は逆転する。元軍は赤坂を攻めきれず、日本の追撃隊に「てつはう」を投げ込みながら、西方の麁原山(現在の祖原山)に後退した。蒙古襲来絵詞の竹崎季長が、抜け駆けを狙い負傷したのはこの時である。

山鹿・麻生を含む筑前勢は壊滅寸前まで追い込まれ追撃に加わる余裕はなかったと思われるが、あるいはその夜、たった二隻で志賀島沖(「帝王編年記」)の元軍船団に夜襲をかけた百二十人の中に加わっていた可能性も皆無ではない。

元軍は麁原山に陣取り、二十四日の大宰府合戦(「関東評定伝」)など、一週間近く戦闘を続けるが、ついに大宰府を攻略することができず、二十七日ごろ本国に撤退した。

玄界灘が荒れて補給路を断たれる前の決断だったが、皮肉なことに帰国途中に寒冷前線の通過により暴風が吹き荒れ、多くの船と兵(半数弱)を失った(「高麗史」)。

※ 河島悦子氏から上図の御笠川(比恵川)の流路が16世紀以降のものになっているとのご指摘を受けた。当時の河口は住吉社の東隣で那珂川河口に接していた。

山鹿・麻生氏と石築地

文永の役を終えても日本は臨戦態勢を解かなかった。幕府は九州の武士に対して「石築地役」を命じ、所領の広さに応じてノルマを設定して博多湾岸の元軍上陸予想地に防塁を築かせた。また、石塁を築けない河口には木柵を打ち込んで元の再度襲来に備えさせた。

山鹿(麻生)氏が石築地の築造を行ったことを語る史料は皆無である。だが、とりあえず関わったとしてどれほどの工事を行ったか試算してしみよう。

幕府から示されたノルマは「田1反ごとに石築地1寸、石築地10尺ごとに楯1枚・旗2流・征矢20本」である。仮に山鹿氏の所領合計を三百五十町(一町は約1ha)と仮定すると、「長さ三百五十尺(105m)の石塁を、筑前国が担当する博多津に築き、楯35枚、旗70流をその上に並べ、矢700筋(本)を備えなければならなかったことになる。その陰には三~四十騎の重装の武士と百人ほどの軽装の郎党や若党が控え、元軍の来襲を待ち構えていたであろう。所領が勤仕地に近いこともあり比較的気軽に往復できたと思うが、海賊的武士として舟を多く持っているがゆえに、自分の担当地域以外の石や兵糧の運送にも協力せざるをえなかったに違いない。もしかすると山鹿氏を主将、麻生氏を副将として、両将が一ヶ月交代で勤番してお互いの負担を軽減するなどの工夫をしたかもしれない。

なお、麻生氏の所領があった八幡西区黒崎にも石築地があったという伝承がある。近世の黒崎築城や埋立てにより破壊し尽くされているので、将来的に出土する可能性は低いが、存在したとすれば、それを築いたのは山鹿(麻生)氏ではなかったに違いない。当時の軍制では、御家人は国の守護のもとで従軍するのが奉公であり、いかなる理由があっても参陣しないわけにはいかなかった。異国警固番役もその延長線上にある以上、麻生氏は博多津での防衛と石築地築造に当たらざるを得ない。

では、黒崎を含む遠賀郡は誰が守るのか。「康永二年出雲孝景文書目録(千家文書)」に「一、黒崎(で覆勘状を)受け取り」とあり、出雲国の武士たちが黒崎方面の防衛を担っていたと推定されるからである(相田P373)。異国警固番役は、石築地の築造とその場所での戦闘がセットであるから、黒崎の石築地も出雲国衆が造営したと考えるのが自然である。

なお、元寇防塁の配置については二つの法則があるとされている。ひとつは、文永・弘安の役で元軍が実際に上陸した地であること。もうひとつは、大軍が上陸しやすい砂浜あるいは砂丘であること。黒崎はの地はどちらにも当てはまらない。さらに言えば、東の洞海湾・西の江川は水深が浅く湿地帯が広がっており、元軍の大船は航行できないので上陸される確率は低い。このような地に遠路はるばるやってきた出雲国の武士たちが、わざわざ防塁を築いてくれると、私は思えないのだが・・・。

異国征伐

健治元年(一二七五)四月、元使杜世忠らが長門国室津(山口県下関市)に着き、八月に鎌倉に連行、九月に龍ノ口で斬られた。元の再襲は必至である。緊張が高まった幕府の中から、元軍が行動を起こす前に健治二年(一二七六)三月を目途に高麗を制圧し、遠征を阻止しようとする構想が浮上した。

建治元年十二月、安芸国守護武田信時に異国征伐に関する関東御教書が出され、少弐資経の指揮の下、博多を根拠地として、明年三月を目途に異国征伐を行うこと、鎮西で水手(水夫)が不足した場合には山陰・山陽・南海各道から調達するため、御家人・本所(公家領/寺社領)を問わず水手(水夫)を募って博多への派遣準備を進めるようにという内容であった(建治元年執権北条時宗・連署北条義政関東御教書案「東寺百合文書」)。おそらくこの御教書は同時に中国・四国の全守護に送付されたであろう。

翌年の三月五日、豊前国守護大友頼泰は、同国御家人野上太郎資直に対して、所領の分量、船舶数と艪数、水主・梶取(水夫・船頭)の名前と年齢を書き上げ、四月中旬には博多に回漕すること、ならびに兵員の年齢や装備を書き上げるよう指示をしている。また三月十日には豊前国守護少弐資経が同国深江村への文書で、高麗に発向する者以外が石築地の課役を負担すると述べている。おそらく鎮西九カ国のすべての守護が同様な準備を行っていたと考えられ、肥前・薩摩では出陣命令がすでに下されていたこと、肥後では書上(書類)は提出されたが準備は遅れていたこと等が確認される(武雄文書・薩藩旧記雑録等)。だが、異国征伐が実施された記録は皆無である。おそらく中止されたであろう。

理由としては、攻守の同時進行はやはり負担が大きすぎたこと、本土での防衛戦争ならともかく、海外で戦争を行うことは当時の人々の意識や理解を超えていたこと、本所一円地(公家・寺社領)からの動員に対する反発が大きかったことなどが予想される。これらの調整や根回しをしているうちに、大陸からは元の使者が到来し、さらに唐房(日本内のチャイナタウン)からは再襲来の情報が頻々ともたらされるようになった。史料には見えないが、幕府の戦争方針はある時点で防衛に一本化されたはずである。幸い、異国征伐のための戦備は容易に博多湾防衛に転化できる。

この後、北条氏の一族が肥前・豊前守護に新任され九州に下向する。かつては北条氏独裁の根拠とされた事象だが、元襲来の正面である三前二島の御家人を指揮するのに少弐氏だけでは荷が重い。幕府中枢との太いパイプを持ち、恩賞給付に保証を得やすい(即ち武士の士気も上がる)北条氏の人々こそ、対蒙古戦の司令官にはうってつけである。少弐氏も潔く領国の守護交代を認めたであろう。

異国征伐の中止により、主将少弐資経の下で水軍を形成するはずだった筑前沿岸の武士たちはただちに軍装を解き、石築地の造営現場に駆けつけたであろう。人馬を乗せるはずだった舟は石を運び、準備した兵糧はそのまま人夫達に支給されたに違いない。高揚した士気は石築地の工事を活性化させ、博多湾沿岸は急ピッチで要害化されていく。おそらく海賊的武士団であるが故に、異国征伐に志願あるいは動員されていたであろう山鹿・麻生の将士も、同様の宗像氏や糸島の松浦諸氏と競うかのように博多津に石塁を積み上げていったと思われる。わずか半年の後、石築地は完成した。

弘安の役 ー服部氏の「蒙古襲来と神風」に沿ってー

①東路軍、志賀島に上陸

健治元年(一二七五)四月、元使杜世忠らが長門国室津(山口県下関市)に着き、八月には鎌倉に連行、九月に龍ノ口で斬られた。弘安二年(一二七九)、南宋は滅亡した。絶対的優位に立った元は、周福らを招諭使節として派遣するが、六月博多において斬られた。開戦は必至である。鎮西の武士たちは所領を立ち博多湾に急行した。今回は御家人だけでなく本所一円地(王家や公家・寺社の領地)の武士も動員されており、おそらく二~三万人の武士が元軍を待ち受けたと思われる。

弘安四年(一二八一)五月、元の東路軍(高麗軍)二万七千(正確には兵士九千九百六十名、梢工水手(船頭・水夫)一万七千二十九名「高麗史」)が対馬・壱岐を攻略し、二十六日、志賀島に上陸して全島を要塞化した。日本側も反撃に出る。六月六日、肥前の草野次郎経永や伊予の河野通有が停泊する元船に夜襲をかけ若干の戦果を上げた。八日には陸(海の中道)から豊後の大友一門の軍勢が、海から肥後・筑後・筑前勢が志賀島や能古島の東路軍を攻撃し洪茶丘勢を破るなど善戦したが志賀島を奪還するには至らなかった(「高麗史」)。

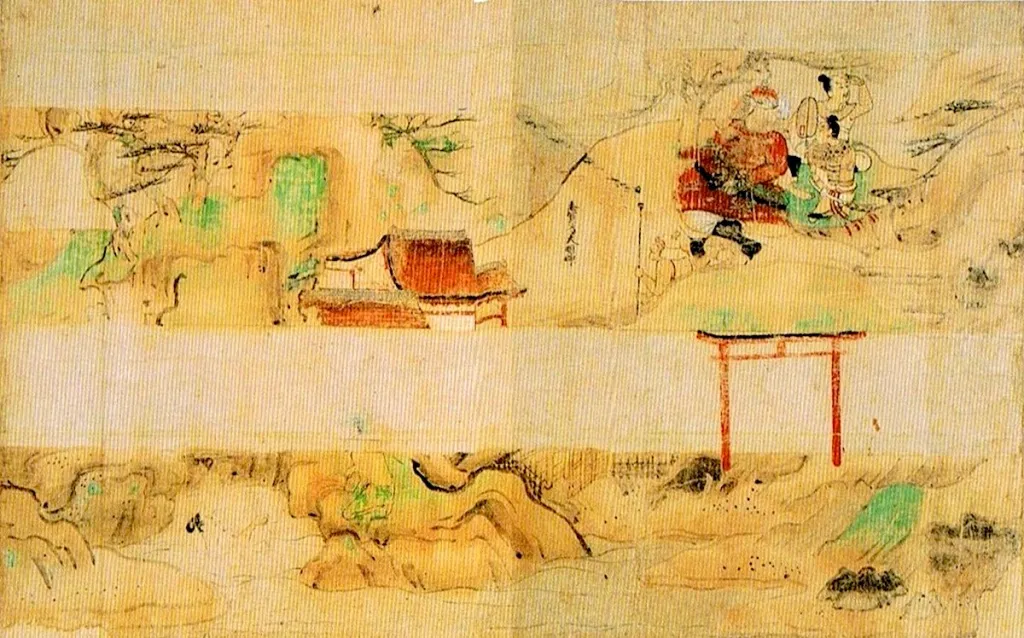

上の絵は『蒙古襲来絵詞』の「志賀海神社」。鳥居の左脇には木柵が打たれすでに要塞化していることがわかる。画面右上には、元の将軍と兵士が遠見しながら涼んでいる(弘安の役は夏の戦いである)。

同じ頃、三百余艘が長門国を襲ったという情報が京都の公家の日記に記されている(弘安四年六月十六日「勘仲記」「壬生官務家日記抄」)。あるいは東路軍の分派ではなく、当時合浦に来ていた高麗王の直率軍であった可能性もあるが、このことから元軍の大戦略が浮かび上がってくる。

すなわち、東路軍は対馬・壱岐を海上輸送の拠点としながら志賀島を占領して博多湾を封鎖、高麗王軍(あるいは東路軍の別働隊)は関門海峡を占拠して鎌倉・六波羅との連絡を断ち、江南軍十万が孤立した大宰府を攻略しようとしたものであろう。

博多湾岸では大規模な合戦が続き、三日に一度は大宰府から六波羅に早馬が立てられた。残念ながら我国の一次史料で、志賀島上陸前後に博多湾岸で合戦があったことを記したものはないが、限られた兵糧を無為に費やして日を送るほど、高麗軍首脳が無能であったとも思えない。志賀島を根拠地に今津・姪浜・百道原・博多津・箱崎・香椎に圧迫を加え、海の中道においても激戦が続いたであろう。中国側の「汎海小録」では「(日本兵士を)十余万人を殺獲し、太宰藤原少卿弟宗資を擒にした」と蒙古軍の圧勝が記される。誇張があるにせよ日本軍の苦戦が伝わってくる。しかし、鎮西の武士の奮闘と石築地の高さは、騎馬の突撃や弓弩の射撃から、博多・大宰府をなんとか守り通したのである。

『蒙古襲来絵詞』

生の松原で肥後国の菊池勢の前を行進する竹崎季長。

竹崎季長が石築地よりも海側(敵側)を行進している。無論、剛の者のアピールであろう。だが。菊池の人々は石築地の上に安座しておしゃべりしている。せっかくの行進だが、あまり関心がなさそうである。

同じ肥後国出身とされる竹崎季長だが、文永の役の時から菊池勢とはどこかよそよそしい。最新研究では、竹崎季長は長門国下関の出身であるとの説もある。

② 壱岐奪還作戦

東路軍は志賀島の占拠には成功したが、九州本土への上陸は阻止された。一万人近い兵士と一万七千人の水手(水夫)を養う兵糧も耕地も志賀島にはない。当然、兵員・武器・兵糧の補給は高麗から対馬・壱岐を経て海路で行われる。日本側も要塞化された志賀島への正攻に困難を覚えたのか、六月二十九日から七月二日にかけて、肥前国御家人(一部薩摩国御家人を含む)を主力として壱岐を攻撃する(「比志島文書」「龍造寺文書」等)。後方拠点である壱岐を攻めて志賀島を孤立させる作戦であろう。しかし、博多湾はよく言えば対峙、悪く言えば封鎖されている。出帆地には壱岐に最も近い呼子が選ばれたに違いない。ならば壱岐まで半日行程である。

六月二十九日、松浦党、彼杵、高木、龍造寺氏など肥前の軍勢が手薄なはずの壱岐を攻めた。ところがそこには志賀島で大友勢と戦った張成の部隊が、兵員の補充と休養のためにたまたま停泊しており戦闘が始まった。この戦闘で薩摩の御家人・島津長久や比志島時範、肥前の御家人松浦党の山代栄や舩原三郎らが奮戦し活躍したとある。

七月二日、再び日本軍は壱岐に来襲、瀬戸浦に上陸し激戦となった。日本側の「官務家日記」は壱岐島の戦いにより、元軍が壱岐島を放棄撤退したと記しているが、元側の「張成墓碑銘」では、張成はこれを退けて多くの武器を獲得し圧勝したとある。日本も元も勝利を謳っており、この後壱岐をどちらが保持したかは不明だが、元軍にとっては補給路が脅かされたことに間違いはなく、後の元の戦略に影響を与えた戦いであったと思われる。

③ 江南軍、鷹島へ

壱岐を奪回したと戦勝気分に沸いていた京都であったが、「官務家日記」七月二十一日条に「異國の賊船重ねて襲來の由、昨日、飛脚來たると云々、事躰怖畏なきにあらざる歟、返す返す驚き遂んぬ」と記される。 江南軍十万(兵士三万七千、水主(水夫)六万七千)が姿を現したのである。

三万人(武士一万人・郎党二万人)が待機している博多湾に、東路軍兵士一万人で勝利することは難しいが、江南軍が加われば戦士の合計は四万七千人で元軍は一気に優勢になる。【江南軍、鷹島に集結:松浦市HP」から】

江南軍首脳部交代等の事情から江南軍の出発は遅れたが、七昼夜かけて(つまり七月初旬に)平戸島に到着した。折しも壱岐奪還作戦が実施されており平戸は手薄だった。小規模な合戦があったに違いないが、日本側には記録がない。さらに東進して鷹島に進んだのは中旬か。七月二十七日、志賀島・壱岐で奮戦した張成の部隊が合流した(通説では東路軍の全軍とされてきたが、竹崎季長らの肥後勢は依然生ノ松原に布陣して志賀島の元軍を警戒し鷹島に兵を進めていない。張成隊は連絡のための一部隊とみるべきである)。同日、鷹島沖に停泊していた元の艦隊に、日本の軍船が攻撃を仕掛けて海戦となった。戦闘は日中から夜明けにおよび、夜明けとともに日本軍は引き揚げていった。

この鷹島沖の海戦についても日本側の史料は残っておらず、戦闘の詳細については不明である。「官務家日記」七月十二日条には「異国賊船等退散之由風聞」とあって、蒙古軍は退散したとの風聞に京都は沸きたったようだ。元側の記録「張成墓碑」では「賊舟両至皆戦敗之獲器仗無□(賊の舟が再び攻めてきた。皆で戦ってこれを敗り、武器を獲得した)」とやはり勝利を謳っているが、この戦闘により招討使忽都哈思(クドゥハス)が戦死するなどの損害を出している。江南軍は博多湾で東路軍と合流して大宰府を攻略する予定だったが、戦闘による損害のためか進軍を停止した〔元史〕。

④台風来襲、その後 志賀島合戦・鷹島合戦

三日後の閏七月一日(元の暦では八月一日、グレゴリウス暦では八月二十三日)、西日本一帯を大型の台風が襲う。「上古からの記録を見ても三指に入る激しさ〔一代要記〕」で、コース・規模としては近代の洞爺湖丸台風・枕崎台風などが近いとされる。蒙古襲来絵詞の大船は三百トン程度に過ぎないから、かなりの損害を受けたのは間違いないだろう。ただし、「日・元両軍が」である。実際、志賀島への反攻は同月五日(筑前・豊前・豊後・肥後他)、鷹島反攻(肥前他)は七日とかなり出遅れている。日本側も風波による損害が大きく、船が決定的に不足していた。竹崎季長一行は自前の船が間に合わず、虚偽申告して定員オーバーの関東使船に乗せてもらったが、嘘がばれて安達配下の小田部船、さらにその端船(季長は乗船を拒否されボートに降ろされた)を転々とし、最後に菊池たかまさの船にかろうじて自分一人を乗せてもらって戦場に向かわねばならなかった(当時の武士が従者無しというのは異例中の異例である)。

『蒙古襲来絵詞』から

先頭は関東使・合田遠俊の手の者の船、二艘目は天草・大矢野船、最後尾が草野経永(肥前)の兵船。三艘ともヒラタ船だ。荒れた海をヒラタで航行するのは非常に困難である。日本側も台風の損害が大きかったことがうかがえる。

なお、この時季長らが向かったのは従来鷹島とされてきた。だが、服部英雄氏は「蒙古襲来絵詞」を詳細に検討し、季長らが出陣したのは生の松原であり、同日中に帰陣して安達盛宗の首実検を受けていることから、百km以上離れた鷹島参戦を否定し、志賀島合戦に向かったと結論した。従うべきであろう。博多湾にはまだ東路軍が残っている。

だが七月五日まで残っていたのは、船が損壊・沈没した隊や船に乗れなかった隊など、全軍の一部だったのではないか。弘安の役における東路軍(高麗軍)の未帰還者は三割未満で、台風後の混乱があったにしても、日本の強襲にたやすく打ち敗られる規模ではない。おそらく東路軍首脳は台風明けの早い段階で撤退を決意し、逃げ遅れた隊が日本軍の追撃を受けたのだろう。この戦闘により日本は博多湾の制海権を回復し、松浦方面に兵を送れるようになった。

七月七日、肥前国御家人や豊後・薩摩他(博多湾から回漕したか)の軍により、鷹島の江南軍が襲われる。すでに四日前(元史では二日前)に、総司令官范文虎の司令部は、頑丈な船から兵を降ろして代わりに自分たちが乗り込み真っ先に逃亡していた。

指揮系統は崩壊し兵船の逃亡が後を絶たない。戦闘は鷹島に取り残された兵士や破損した少数の兵船との間で行われた。それでも戦いは当初互角で日本側にも多数の死傷者が出ている〔都甲文書・比志島文書〕。

⑤ 元軍壊滅

だが、西九州一帯に分散し総司令部も失った江南軍である。組織的戦闘は長くは続かなかった。鷹島では二千人が島に取り残され、兵たちの選挙で管軍百戸の張成を元帥とし、木を伐り船を建造して撤退しようとするなどの動きが見られたが、結局水と食糧が尽きて降参するほかなかった。

東路軍の未帰還者は二万七千人のなかの七千人「高麗史」、江南軍は史料によって六~九割まで大差あるが、六万~九万人が帰らなかったとされる。

「十万の衆で帰り得た者は三人だけだった〔元史〕」、「蛮軍(江南軍)は皆溺死した〔高麗史〕」と記される大敗戦であったが、元史列伝には複数の帰還将軍の事歴が書かれている。東路軍より帰還率は低かったものの、決して全滅したわけではない。

⑥ 捕虜の末路

捕虜については「蒙古・高麗・漢人(北部中国の兵)は悉く殺され、新附軍(降参した南宋軍)は唐人と見なされ殺されず奴隷とされた〔元史〕」、「日本は工匠や田をよく知るものを選び出し、それ以外は殺した」とされるが、弘安四年九月一六日の「豊後守護大友親時奉書〔野上文書〕」には捕虜が御家人達に預け置かれていたことが記されている。

大阪府和泉市の森光寺の大般若経からは弘安九年には富豪となっていた「大唐国江西路瑞州軍人何三於」の名も見られる。

さらに弘安の役から十一年後の正応五年(一二九二)には、高麗国王から「貴国(日本)は捕虜を殺さずに生かしてくれた」との感謝の国書がもたらされている。外交辞令だから鵜呑みにはできないが、むやみに捕虜を殺し尽くしたわけではなかったようだ。

軍事や農業の技術を持つ者はテクノクラートとして優遇され富豪になることもできた。戦後で単純労働力の需要も少なくなかった。人権思想の誕生前だから、勝者の権限として捕虜の生命を奪うのが世界のスタンダードだった時代である。現代人の目で捕虜の待遇を評価しても無意味ではあるが、技術的後進国だった日本が、先進国の中国・高麗の人々の生命を、勝者だからといって意味もなく奪う余裕はなかったであろう。

山鹿・麻生氏への恩賞

文永の役は基本的に博多湾岸での陸戦であったが、弘安の役のほとんどは海戦である。戦場に近い海賊的武士団であった筑前国の山鹿・麻生氏や宗像氏、糸島の原田氏や松浦庶家、肥前国唐津の草野氏や松浦党はそれこそ骨身を惜しまず働いたであろう。石築地の石材・兵糧・人夫・兵士の運漕、博多湾岸での防戦、戦闘後の補給、壱岐・志賀島・鷹島への兵員輸送と戦闘など、いかなる場面においても山鹿・麻生氏らの尽力が求められたはずである。だがこの時期、山鹿・麻生氏に恩賞が宛て行われた形跡はない。それは、この戦いで敵から得たものがなく恩賞のハードルが異常に高くなったことと、輸送・補給を戦功と認める意識が薄かったことが原因であろう(後者は20世紀の日本にも受け継がれた)。

合戦における恩賞は通常、分捕(敵の首を取ること)・討死(戦死)・手負(戦傷)・先駆などの軍功に対して行われる。軍功は、鎌倉の初めの頃までは敵を討ち取った者が大将のもとに赴き、分捕った首などを示しながら口頭で戦果を報告していたが、合戦が大規模化するにしたがって指揮官がいちいち対応することができなくなり、軍忠状が作成されるようになったとされる。(ちなみに、最古の軍忠状は弘安の役の際に薩摩の御家人比志島氏が壱岐・鷹島での戦闘を報告したものである。)(勤務評定P26)

軍忠状に書き上げられた内容は、敵を討ち取ったことや生け捕りにしたこと、本人やともに戦った一族郎党(時には愛馬)の死傷など様々であるが、あくまでも申請者の主張であり(恩賞目的で誇張されることが多かった)、受け取った大将がそのまま認めるようなことはなかった。軍奉行が陣に赴き、死傷の状況をチェックしたうえで実検帳に記入し評価する(傷の浅・深など)。だが、先駆などの行為については確認のしようがないので証人が必要とされた。武士は朋輩(仲間)と戦闘前に互いに証人になることを約束しあってから参戦した。混戦になって証人とはぐれたときは、その場で他の人に証人になることを依頼することもあったようで、これを「同所合戦の仁(輩)」という。なお、一族や郎党は信憑性に乏しいので証人になれなかった。

当時の戦いは食糧・戦費・武具等は自弁が原則なので、参陣していただけでは大変な赤字になってしまう。武士たちは名誉のためだけでなく、経済的な理由からも大いに軍功を上げる必要があった。最も大きな軍功は本人の戦死、ついで分捕であった。元寇は日本国始まって以来の大規模戦争で、戦功を立てた者が(戦死した者も)夥しかった。しかも外国との防衛戦争だったので、恩賞地となるべき敵からの没収地は皆無だった。よって恩賞はインフレ状態になり、文永の役では、分捕・討死の百二十名にしか恩賞を得ることができなかった。弘安の役でも事態は変わらない。勝利はしたものの与えるべき土地はなく、幕府は将軍家御料所までを恩賞として準備した形跡がある。

特に弘安八年の霜月騒動は、九州での岩戸合戦を誘発し、元寇合戦で活躍した安達泰盛の嫡男盛宗(肥後国守護名代)や総大将少弐資経の弟少弐景資(文永の役で日の大将と呼ばれた)が討たれ広大な所領が没収された。第一回の恩賞沙汰が翌弘安九年に始まるのは偶然ではあるまい。

弘安の役から二十六年後の徳治二年(一三〇七)まで恩賞の沙汰は七回にわたって行われるが、この中に山鹿・麻生氏の名は見いだせない(ちなみに隣の宗像社大宮司長氏は正応二年三月十二日に神崎庄の田地五町分の配分を受けている〔宗像社家文書惣目録〕)。 かろうじて、戦国末期に成立した「麻生氏竪系図」の麻生資氏註記に「蒙古を捕らえ、首は芸州小早川が同意と云々」と見えるのがやっとである。明治期に成立した「麻生系譜全」の資時註記には「弘安四年蒙古国九州に責め来たる。天然の暴風発り、蒙古の船覆る。軍勢、船に乗り込み、敵の数首を討ちとる。比類なき手柄なり。皇、ご満悦す。皇、本朝の神祇を天拝し、御心は御備えを願い、御鉾を賞と為して資時、資氏に下し賜る」とずいぶん長い尾ひれが付くが、どちらにせよ恩賞地を与えられたようには見えない。得意の海上戦でも幕府からは「兵船による海上の合戦は特に不利であるから行うな〔鎌倉幕府追加法弘安七年十一月~八年十一月〕」との通達が出ているので、日本の水軍は大した活躍ができなかったのかもしれないが、それにしても評価が厳しい。あるいは岩戸合戦において景資方であったために恩賞をふいにしたのでは、と勘ぐりたくなるが根拠はない。

まとめ 元寇が山鹿・麻生氏に与えた影響

先述したように鎌倉時代の武士社会は惣領制を基本としていた。源平の争乱や承久の乱のような大きな戦いがあった時代は、右肩上がりに拡大していく一族の領地を、惣領が庶家に分配することが可能だったので惣領の地位と尊敬の念は高かった。しかし、平和な時代が続くと、領地は増えないのに子孫は代々増え続け、土地は細分化されて収入が減り、武士としての体裁が保てなくなってくる。地道に田畑の開発に取り組んでも、当時は開発技術が限界に達した時代であり、努力に見合った収穫は望めない。全国的にパイの分け前をめぐって一族の中で争いが起こり、惣領が片方に荷担して所領を横領したり、相論(裁判)になったりすることが頻発した。

元が攻めてきたのはそんな時期である。庶子から見ると、元寇で恩賞があっても、それは惣領の名で与えられるので、自分の戦功を惣領に横取りされたのではないかと感じるし、恩賞の沙汰がなければないで、惣領が自分の功績を幕府に報告していないのではないかと疑う。元寇を機に惣領制はいっきに崩壊に向かう。幕府は惣領制の建前を堅持しようとするものの、五十年後の元弘三年(一三三三)に滅亡し、後醍醐天皇の建武の新政が始まる。新政では、力ある庶子は惣領から独立して別家を立てるものとされ、ここに鎌倉以来の惣領制は崩れた。

山鹿・麻生氏もこの時代の波をまともに受けることになる。もともと有力庶家として独立性が高く、筑前国守護少弐氏と関係が深かった麻生氏である。鎮西探題北条氏滅亡および規矩高政の乱における複雑な行動や山鹿惣領家との足並みの揃わなさを、「鎮西要略」の作者から「兄弟仲の悪さ」と評されているが、元寇から半世紀、すでに麻生氏は惣領のくびきを離れ、別の家として行動していたと見る方が理解しやすいのではないか。

【参考文献】(刊行順)

「伏敵編」(山田安栄氏:明治二十四年)

「元寇史蹟の真研究」(平山平次郎氏ほか:大正四年)

「蒙古襲来の研究」(相田二郎氏昭和二十年、三十二年再版、四十六年重版)

「中世法制史料衆1 鎌倉幕府法」(佐藤進一氏・池内義資氏:昭和三十年)

「蒙古襲来」(網野義彦氏:1974)

「日本絵巻物集成14 蒙古襲来絵詞」(小松茂美氏:昭和五十三年)

「九州中世史研究」(川添昭二氏:昭和五十三年)

「中世九州の政治と文化」(川添昭二氏:昭和五十六年)

「九州中世史の研究」(川添昭二氏:昭和五十八年)

「蒙古襲来絵詞と竹崎季長の研究」(佐藤鉄太郎氏:平成十七年)

「蒙古襲来」(服部英雄氏:2014)

「蒙古襲来と神風」(服部英雄氏:2017)

「中世武士の勤務評定」(松本一夫氏:2019)

「しぐさ・表情蒙古襲来絵詞復元」(服部英雄氏:2022)

【お礼の言葉】(一度、こういうのを書いてみたかった!)

「後期高齢者という名誉な御歳ながら、今も全国を飛び回っておられる」服部英雄先生、

「北九州市立自然史・歴史博物館」の佐藤凌成先生、「広島県立歴史民俗資料館」の平川孝志先生には、初学の私が突然送りつける幼稚な質問メールに、何度も懇切な御回答をいただき、心より感謝いたします。

また、不肖の息子のつまらぬ原稿を、小学校一年生の夏休み絵日記の時と変わらぬ熱意と愛情で添削してくださった母(河島悦子)、四十年前、怠惰な学生であった私に、諦めることなく学問の手ほどきをしてくださった亡き笠栄治先生に、数十年分の謝辞をまとめて送らせていただきたいと思います。 2022.8.27 河島直樹

コメント