― 山鹿氏の家格と兵衛尉の価値 ―

「オ」への批判のつづき

鎌倉時代の山鹿(麻生)氏の活動が低調であったという結論を出すのは、山鹿氏が海の勢力に関わるだけに早計である。

| オ、総じて鎌倉期の山鹿(麻生)氏の活動は低調であったが、南北朝期の動乱において 惣領家の山鹿氏は没落し、かわって庶家の麻生氏が発展を遂げる。 |

1. はじめに

おっしゃる通り、残っている鎌倉時代の麻生氏の文書は地頭代職安堵状3通に過ぎず、山鹿氏にいたっては1通も残っていません(したがって、以下述べることは検証不可能な憶測であることをあらかじめお断りしておきます)。しかし、建武年間の北部九州が北条の残党により長期の争乱状態にあったことは記録されていますし、具体的には(江戸時代の戦記によればですが)、建武元年(1334)、惣領家の山鹿氏は規矩高政(北条氏)に殉じて帆柱山城合戦で没落し、代わって庶家の麻生氏が台頭するのも間違いないと思います。

ではなぜ批判するのかというと、「低調」だったのは、現存する文書のうえだけのことかもしれないので、判断は慎重に行う必要があると思うからです。

もともと山鹿庄(戸畑区・八幡東西区・若松区・遠賀郡など)は、塩を焼くための木炭を供給する、観世音寺領の荘園として奈良時代に成立しました。確かに若松区・八幡東西区は米がとれそうな地形はわずかで(現在水田や市街地になっている平野は、江戸時代以降の干拓や埋め立てによって作られました)、主に塩を年貢としていたようです。

山がちで水田が少ないという事情は、土木技術的な理由で鎌倉時代も大きくは変わらなかったと考えられます。ならば、宇都宮系山鹿氏は貧弱な小氏族であったかというと、これまたそうは見えないのです。

南北朝初期、山鹿氏は足利尊氏に従って東上し、畿内近国を長期にわたって転戦、軍功による所領を獲得しています。戦費自弁が当然だった時代、これだけのことをやるには相応の財力が必要です。また、(江戸時代の戦記によればですが)規矩高政はまず芦屋に潜伏し、その後帆柱山城に長期籠城します。芦屋も帆柱山も山鹿氏のナワバリですから、山鹿氏は北条高政に頼られるだけの実力を鎌倉時代中に蓄えていたと考えられます。

そして、その財力は米ではなく、前編で述べたように、遠賀川と九州北岸航路の結節点という地の利を生かした「海産物・塩・流通」によってもたらされたものと考えられます。特に流通は関門海峡と博多を結ぶ大動脈の中間点にあるだけに、自身が行う交易や流通だけでなく、「海の勢力」による交易船からの略奪や通過料の徴収の上前をはねることで莫大な富を集積できたでしょう。

では、決して貧弱ではなく、むしろ富強であったと思われる山鹿氏が当時の記録に活躍の跡を留めていないのはなぜなのでしょうか。(写真は帆柱山から芦屋方面を望んだ遠景)

2.山鹿氏の家格 ― 兵衛尉の価値-

鎌倉幕府は「御家人による御家人のための政治」をする勢力です。御家人でなければ相論(裁判)で優遇されることもありませんし、活躍が目立つ役職に就くこともできません。

私のような初学者は鎌倉時代の武士はほとんどが御家人であったかのような錯覚をするのですが、最近の研究では、関東諸国を除けば1カ国当たり数名しか検出できないエリート武士だったとされています。

山鹿氏は得宗家(あるいは北条一門)の被官とされていますが、御家人かどうかは不明です。ただ鎮西探題の引付衆に任命されたり、東使(幕府の使者)として九州を遵行したりするような記録は残っていませんから、筑前国を代表する御家人であったとか、高位の得宗被官というわけではなかったと思います。

しかし、建長元年(1249)、執権北条時頼から山鹿氏の庶家である麻生氏に下された「北条時頼袖判下文」(麻生文書1号)の宛名が「小次郎兵衛尉資時」であることは注目されます。

なぜなら、この時代の武士の官職は室町期のそれとは違って私称や世襲ではなく正式に任官されたものである可能性が高いからです。(『苗字と名前を知る事典』奥富敬之2008)

兵衛尉は従七位相当ですが、武士にとっては垂涎の官職で、北条氏や千葉氏・三浦氏のような幕府の重鎮の子弟であれば、それを振り出しに近衛府や衛門府の尉に昇進していきますが、地方の有力な武士であれば極官(最終の官職)で、ほとんどの武士たちにとっては無縁のものでした。それが幕府の公式文書である下文に記されているのですから、資時の兵衛尉は幕府公認であったわけです。しかもこの文書は資時が亡父「二郎法師西念(時家か)」の譲状に従って「麻生庄・野面庄・上津役郷」を譲られたときのものですから、資時は若年にして兵衛尉に任官できたことになります。

では、山鹿氏は幕府の重鎮クラスの御家人だったかというとそれも不明です。そうであれば『吾妻鏡』等で活躍が記されてもよさそうなものですが、ほとんど痕跡はなく、御家人であったかどうかさえわかりません(「山家次郞」という人物が『吾妻鏡』安貞3年《1229》1月3日条に登場しますが、関係は不明)。

かつては頼朝以来(文治元年4月15日条)、幕府は「自由任官」は禁止していたとされていましたが、最近の研究では、御家人たちは本人の意志と相応の財力があれば任官は可能だったと考えられています(『苗字と名前を知る事典』奥富敬之2008)。当時の朝廷の財政は逼迫しており、宮中の儀式を行う費用の不足を「成功(じょうごう=売官)」によって賄っていましたから、地方武士であっても、富と朝廷へのパイプさえあれば兵衛尉に任官できました(ただし一代限りだったようです)。

3.成功(じょうごう)のパイプ

山鹿氏の場合、次回述べるように富は十分あったと思われますので、問題はどのパイプを使ったかということになります。それが解れば山鹿氏の特色を垣間見ることができると思うのですが、残念ながら不明とせざるをえません。ただ、選択肢は3つ考えられます。

まず、地頭代職を安堵した北条時頼です。地頭職と地頭代職の関係ですから、毎年の貢納をめぐって密な関係があったと思われます。

しかし、地頭職と地頭代職の関係はいわば金の流れですから(御内人の地頭代職を執権が務める場合もあります)、主人と家来の関係とは限りません。

しかし、山鹿氏が鎌倉とのパイプを重視したことになるので、山鹿氏が御家人であった可能性はわずかながら高まります。

(写真は北条時頼座像 建長寺蔵)

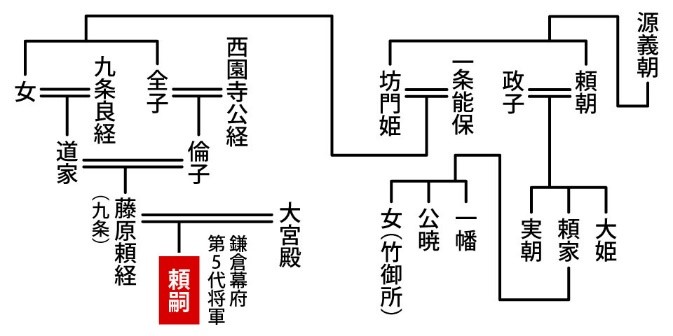

次に、金の流れから言えば山鹿庄領家職の九条道家も考えられます。道家は鎌倉摂家将軍頼経の父であり現将軍頼嗣の祖父です。宮騒動や宝治合戦において三浦氏との関係を疑われ、晩年は失意の中で亡くなりますが、なんと言っても前摂政・関白・関東申次で京都の中心人物であり官職を与えるのは雑作もなかったでしょう。

ただしこの場合、北条得宗家ではなく摂関九条家を頼ったことになりますので、山鹿氏は九条家家人の一面をもつ武士であった可能性があります。また、御家人であったとしても北条氏よりは将軍家寄りの立場であったかもしれないので、想像をたくましくすれば、将軍家を支持する三浦氏とのつながりまで視野は広がります。

最後に、宇都宮泰綱。山鹿資時の祖父家政は宇都宮猶子と伝えられ、山鹿氏の後ろ盾として浅からぬ関係にありました。宇都宮氏は平安末期から京武者として宮廷とのつながりをもち、大納言藤原定家とは師弟関係にあったと考えられます。鎌倉幕府にあっても最高の家格と全国に広がる領地をもつ北条氏のライバル(格上)ともいうべき名族でしたが、泰綱の父頼綱失脚以後は北条氏との関係は良好でした。泰綱は評定衆でもありますから、その一門であれば兵衛尉任官も分不相応ではありません。

4.豊前宇都宮氏との比較

少し前の時代になりますが、似たような境遇の武士として豊前宇都宮氏がいます。初代信房は、富裕で知られた中原宗房の京都の基盤を受け継ぎ、蔵人所の所衆(ところのしゅう)を勤めていました。所衆とは、平安時代に蔵人所に属して雑用を担っていた者のことで、六位の侍(京侍)から任命され、月末の御所の煤払いや御殿内の力仕事などの雑用を担当していました。

宇都宮信房は後に下野国宇都宮に下り、源頼朝の幕府草創に参加して鎌倉御家人になります。武士階級ではありませんが、平家滅亡直後に鎮西に下り、鬼界島遠征を成功させるなどの武功を立てて頼朝の信頼を獲得し、板井種遠跡の没官領や豊前国衙在庁職を給付されます。この時の官職が兵衛尉、年齢は30歳前後であったかと思われます。信房は後に大和守にまで上り、承久の乱では一族を挙げて鎌倉方に参加したとみられます。79歳の長寿を保ち、子孫は幕府の有力御家人として、壱岐守・左衛門尉など六位相当の官職にありました。

孫の景房は「壱岐中内左衛門尉」と呼ばれました。「中内」とは「中原氏出身の内舎人」の意味で、信房の代から幕府と朝廷に兼参(複数の主人をもつこと)する立場であったと考えられています。

筑前宇都宮氏の祖である山鹿家政の養父一品房昌寛は、京都の富裕な一族高階氏の出身で、母方は宇都宮氏の縁者だったと伝わっています。家政自身も宇都宮氏の猶子となりました。家政と信房の境遇は似ています。2人は宇都宮氏が恩賞として獲得した北部九州において、同じようなスタートを切ったのではないでしょうか。

5.宇都宮系山鹿氏の名が記録されなかった理由

幕府は平氏の地盤であった九州では、在地の郡司・名主を小地頭として安堵し、その上位に宇都宮氏のような関東御家人を置いて惣地頭とし、これを「西国之習」「鎮西之例」と呼びました。頼朝の有力な側近である昌寛も、惣地頭として山鹿秀遠跡に入部しましたが、京・鎌倉での所務が多忙で鎮西の所務を果たせず、代わって任に当たったのが山鹿家政です。

ところが二代将軍源頼家の失脚、泉親衡の乱、承久の乱の影響で一品房昌寛の一族は没落したらしく、山鹿氏は幕府中枢に関わる足場を失ったと思われます。しかし、半世紀に及ぶ北部九州統治の実績と宇都宮氏一門としての家格、北条氏・九条摂関家とのパイプは健在です。筑前国遠賀郡の統治に有用な山鹿氏の存在と家格を残し、宇都宮氏の幕政への影響力をそぐ、山鹿資時の「兵衛尉」任官には、そんな幕府首脳の思惑が見えてきます。

ともあれ、これらのパイプが単独あるいは複合して、若き庶家の当主山鹿(麻生)資時を兵衛尉に押し上げたと思われますが、当然、惣領家の当主はそれ以上の官職をもっていたはずです。

北条得宗家あるいは摂関九条家あるいは評定衆宇都宮氏を後ろ盾とし、若き兵衛尉をもつ庶家とする山鹿氏は、幕政に参加することはできなくなったものの、鎮西の筑前国遠賀郡にあっては格別の家格を誇ったと思われます。

しかし、九州在住の武士が領地の安堵状の宛名以外で活動の跡を残すのは大変です。鎮西探題の引付衆や奉行には、鎌倉政所や六波羅探題の法曹官僚経験者あるいは少弐氏や大友氏の側近が採用されますし、鎌倉から下ってくる東使は鎌倉在住の有力得宗被官から選ばれますので、山鹿氏に限らず九州在住の一般の武士たちが鎌倉の幕府内の公式記録書である『吾妻鏡』等にその名を記される機会は滅多になかっただろうと思われます。

例外的に「謀叛」や「悪党」として訴追・検断の対象となった場合は、史書に悪名を残すことになりますが、山鹿氏はそういう事態に及ぶことなく、粛々と日常の業務をこなし力を蓄えていく一族であったのでしょう。その力はやがて来る南北朝の内乱における同氏の活躍に発揮されることになります。

6.吾妻鏡にエピソードが残る地方武士 ー 香月氏の場合 ー

なお、近隣の香月氏は『吾妻鏡』に長文の記述を残しています(正治2年2月・寛喜2年2月)。読むのが面倒とは思いますが、ニュアンスを味わってほしいので、関係記事を引用します。

| 『吾妻鏡』正治2年(1200)2月1日条 戊午 陰る。南風烈し。申の剋甚雨。雷鳴二声。京御書の侍に出御。波多野三郎盛通に仰せて、勝木七郎則宗を生虜らる。景時が餘党たるによってなり。これ多年羽林(頼家)に昵近したてまつるの侍なり。相撲の達者、筋力人に越ゆるの壮士なり。盛通、則宗が後に進み出でてこれを懐く。則宗右手を振り抜きて、腰刀を抜き、盛通を突かんと欲するのところ、畠山次郎重忠、折節傍にあり。坐を動かずといえども、左手を捧げて、則宗が挙刀を腕に取り加え、これを放たず。その腕を早く折りおわんぬ。よつて魂茫然として、たやすく虜らるなり。すなわち則宗を義盛に給う。義盛御厩において子細を問う。則宗申して云わく、景時鎮西を管領すべきの由、宣旨を賜わるべき事あり。早く京都に来會すべきの旨、九州の一族に触れ遣はすべしと云々。契約の趣等閑ならざるの間、状を九国の輩に送りおわんぬ。ただしその実を知らざるの由これを申す。義盛この趣を披露するのところ、しばらく預け置くべきの由、仰せられうるところなり。 |

| 『吾妻鏡』寛喜2年(1230)2月6日条 戊午 鶴岡別当法印(定親)、御所に参り盃酒を奉る。相州(時房)・武州(泰時)参りたまう。駿河前司(三浦義村)己下の数輩座に候ず。ここに上綱具し参る児童の中に芸能抜群の者あり。仰せによって数度廻雪の袖を翻す。満座その興を催す。将軍家(九条頼経)また御感の余りに、その父祖を問わしめたまう。法印申して云わく、承久兵乱の時、図らざるに官軍に召し加えらるるの勝木七郎則宗が子なり。所領を収公せらるるの間、則宗が妻息従類ことごとくもって離散し、その身すでに山林に交わると云々。武州もっとも不便の由申したまう。かの則宗は、正治の比、平(梶原)景時に與同するの間、召し禁(いまし)められおわんぬ。たまたま免許を蒙りて、本所筑前国に下向の後、院の西面に候ずと云々。 |

梶原景時の謀叛や承久の乱に翻弄される地方武士のエピソードとして興味深くはありますが、内容の主体は畠山重忠や和田義盛、北条時房・泰盛、九条頼経ら幕府首脳の人々の顕彰譚になっており、地方武士の記録とはいいがたいと思います。

7.まとめ

鎌倉時代の山鹿(麻生)氏に関する史料は「麻生文書1~3号」の地頭代職安堵状しか残存せず、御家人であったかどうかさえ不明です。しかし、それをもって同氏の活動を不活発とするのは早計ではないでしょうか。

1号文書の宛名にある「兵衛尉」は、山鹿氏が得宗家・九条摂関家・下野宇都宮氏を後ろ盾として筑前国遠賀郡において高い家格と財力を誇ったことを示しており、むしろ、名がないことは、山鹿氏が「謀叛」「悪党」と呼ばれることなく、粛々と日常の業務をこなし力を蓄える一族であったことを示しています。

幕府中央の要職は言うまでもなく、鎮西探題の引付衆や奉行など地域の役職さえ九州在住の武士が採用されることが希な状況にあって、山鹿氏は記録に名を残す機会にはめぐまれませんでしたが、蓄えた力を南北朝の内乱期に発揮し飛躍することになります。

※ 次回は山鹿氏の富の源泉であった「中世の海」にお話しする予定です。

コメント