福岡県地理全誌巻之三十九 (第五大区) 遠賀郡之一

芦屋村概説

(一小区 二村の内) 蘆屋村

(西南)福岡県庁道程十一里余

疆域 東は猪熊村(二十三町)。東南は嶋津村(十五町余)・若松村(一七町余)、南は鬼津村(十五町)、西南は尾崎村(二十町)、西は糠塚村(九町余)、北は芦屋町(十八町)・芦屋浦(十九町)、東北は山鹿村(二十一町)に接し、人家は、本村(大城だいじょうと云う。三十戸。此所は芦屋人家の始めと云う)、粟屋(三十六戸)、濱口(町立、南北長さ九十四間。二十六戸)、東(二戸)、神武(六戸)の五所にあり。村位は中。地形は平坦。運送の便は水陸とも上(水路は遠賀川にあり。陸路は宗像郡赤間駅への道あり)。土質、東一分アヅ土砂まじり。南四分黒真土、西北五分砂。東西北三方は乾地。南一方は湿地。地味は下。田は中稲・麦・菜種。畑は麦・大豆・菜種・蕎麦・芋などを作れども、長養は頗る労す。土産は、松露・川魚・生蝋。

戸口・田圃・租税・山林

○戸口

一 戸数 百四戸

内

一 士族 四戸

一 僧 一戸

一 平民 九十九戸

一 口数 五百三十二口

内

一 男 二百六十三口

女 二百六十九口

職分 医術(男一人)農(男百十人 女百十一人) 工(男十一人 女一人)商(男十八人 女十四人) 雑業(男八人 女三人)雇人(男十二人 女十一人)

○田圃

一 田畑段別百四十二町六段四畝一歩七厘

此石高千百九十石八斗六合

内

一 田段別二十九町六反八畝二十八歩

此石高四百二十七石四斗七升三合

一 畑段別八十四町三畝二十歩

此石高七百六十三石三斗三升三合

一 大縄田畑段別二十八町九段一畝十三歩七厘

○租税

一 米大豆百九十石四斗七升 正租

此代金六百四十五円三銭一厘

内

一 米八十一石七升九合

此代金二百十五円三十六銭七厘

一 大豆百九石三斗九升一合

此代金四百二十九円六十六銭四厘

一 米大豆五石七斗一升四合 雜税

此代金十九円三十五銭一厘

内

一 口米二石四斗三升二合

此代金六円四十六銭

一 口大豆三石二斗八升二合

此代金十二円八十九銭一厘

一 金十三円五十三銭二厘

○山林

一 山段別二百十七町三段一畝十四歩

内

一 二百十三町八段一畝四歩 官林

一 三町五段十歩 古野山

橋梁・池塘・牛馬・松林・河渠

○橋梁

一 橋七所

内

一 板橋一所(新川筋東町 官費 長二十七間 幅四尺五寸)

一 土橋一所(大城溝筋川内 同上 長二間 幅一間)

一 同 一所(同溝筋大城 同上 同上)

一 同 一所(同上 同上)

一 同 一所(同上 同上 長一間半 幅一間)

一 同 一所(大城溝筋北浦 同上 長二間 幅一間)

一 同 一所(同上 同上)

○池塘

一 池 一所 (大城前 官費 水面七畝歩余 水拭田九町歩余)

○牛馬

一 牛 四十頭

内

一 牡 二十五頭

一 牝 十五頭

一 馬 十九頭

内

一 牡 十頭

一 牝 九頭

○松林

岡ノ松原

本村の西北七町にあり。当国八所松原第一の広原なり。東は芦屋浦より西は内浦濱まで。三里の間に亘り、幅広き所に十町、狭き所二町あり。満地白沙土にて、西北海に面せり。此村の内、芦屋幸町より糠塚村界まで、東西二十三町三十八間、南北海辺より濱口まで十四町十間あり。『高倉社縁起』に「神功皇后、海辺にて一夜に1000本の松を植えたまう。その所を垣崎松原といい、その内を遠賀庄と名づく」とあり。また『海路記』というものには「岡松原は、仲哀天皇、山鹿岬を廻りたまいて、御船、進まざる時、一夜の内に松千本を植えて、男神女神を祭りたまう。それより、御船進みし」と言い伝えたり。

君が代に 准えてぞ見る 筑紫なる 岡の小松の 数のさかえは

と古歌によめり(この歌の出所を未だしらず)。松露を産す。

○ 河渠

遠賀川

南島津村界より流れ来たり、村の東南を過ぎて芦屋町に入る。長二百六十間 幅百五十間余 平水三尺、満水五尺、渡場一所(祇園嵜)

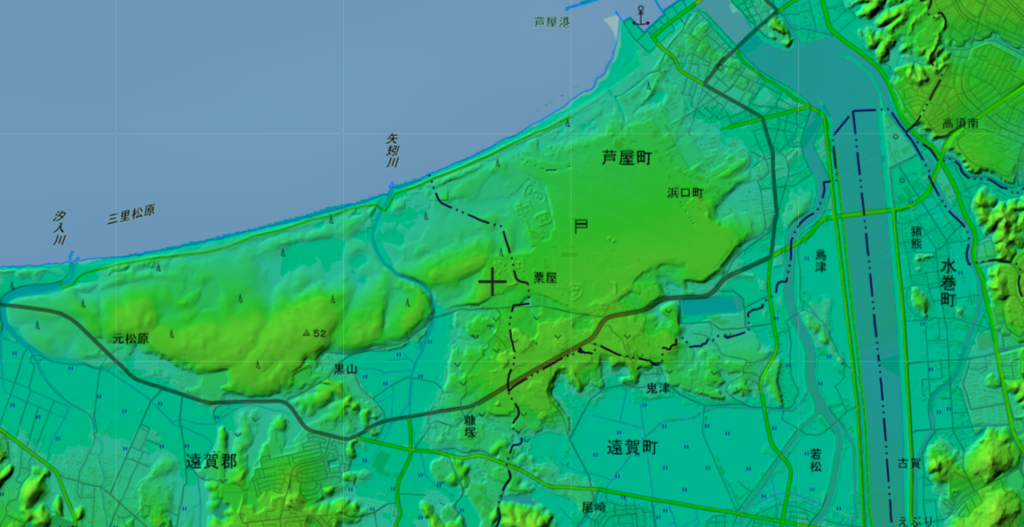

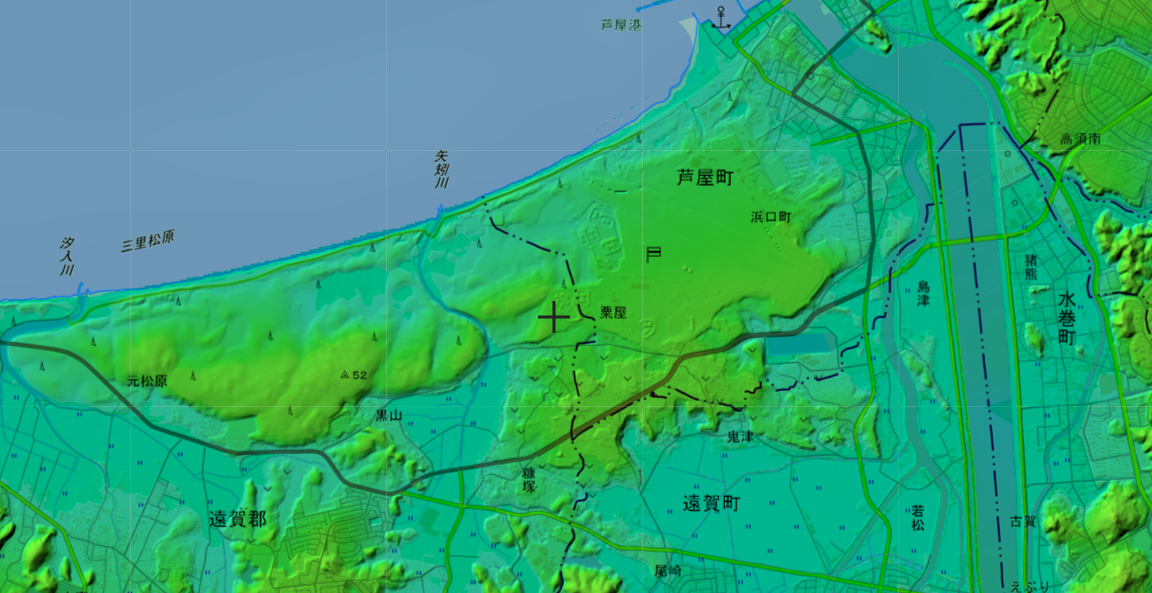

写真は現在の遠賀川と西川の合流部付近

西川

南は若松・島津両村より流れ来たり。村の東にて遠賀川に落ち合い、海に入る。長八百七十二間 幅平均二十間、平水二尺、満水五尺、渡場一所(東、又村の東に新川あり。文化五年、初めて掘れり。これ、洪水の時、若松・鬼津・尾崎等の田畠、澇水《=田畑にたまった水》に浸りて数日干ることなし。因りて此川を堀り、西川の水を分かち、直に芦屋・海に達せしむ。島津村の西、川尻・所江という所より、寺中町東に至る。その間、長三百三十間 幅十二間なり。しかも、この地白沙土なれば、川岸、流水に崩れて、年々川幅広くなり、今は十八・九間、二十間に至る。この白沙、入海に流れ入りて、年々港のうち埋もるること、いよいよ甚だしく、澇水の害よりも湊を埋むる害は勝れりと云う)。

神社・仏寺・古蹟・物産

○ 神社

(村社)岡湊神社 芦屋町にあり。

神武神社(本殿一間二尺五寸四面、中殿横二間入三間、渡殿横二間入一間半、拝殿横四間入三間、御築地筋堀十三間四面、石鳥居一基、社地三千坪)

村の北五町、岡松原の中にあり。祭神は神日本磐余彦尊(かむやまといわれびこのみこと=神武天皇)、相殿は足仲彦命(たらしなかつひこみこと=仲哀天皇)・気長足媛命(おきながたらしひめのみこと=仲哀天皇の后:神功皇后)。祭日は四月五日より十五日に至る。古事記中巻に「即ち日向より発幸云々。筑紫の岡田の宮において一年坐す」。日本記巻三、「甲寅年十有一月丙戌朔甲午、天皇至筑紫国崗水門」とあり。然れば祠廟なくては疎かなるにより、宮所を経営せしなるべし(岡田宮址とて熊手村の内にもあり。加藤一純の説に「神武天皇此所に留まらせたまいしこと、日本記に記されたれば、二月に足らず。古事記には岡田の宮に一年ましますとあり。二書いずれも上古の伝説を取り集めたる物なれば、黒崎、芦屋、何れと定かならずと雖も、芦屋は土地広く、一年留まらせましますべき境地なり。且つ、日本記にも日向・豊国・安芸・吉備などの国々、皆、行宮の號見ゆ。此国のみ、某の行宮と名を言わずといえども、この地の岡田の宮ありし所なるべし。然れば岡縣の行宮なるを、古事記に何くとささず、岡田宮と記されたるなるべし。この事、直方多賀社の神官、青山文雄が記せし縁起にも見ゆと云う。伊藤常足は遠賀郡にて年ごろ心に掛けて尋ねたれども、岡田宮の跡とおぼしきは、未だ見当たらずといえり)。

もと芦屋町の人家の裏、松林の内に、小祠ありて若宮と称せしを、その地、人寰(じんかん:人の住んでいる所)に近く、寺院に邉し醜穢の地なればとて、延享二年(1745)乙丑、村民等、黒田家に社地三千坪を乞い受けて新たにこの地に社を立てり(商家俵屋市左衛門と云いし豪賈の首唱に出ずと云う)。宝暦十年庚辰、黒田継高より神田二段八畝寄附して自ら参拝あり。齊隆・齊清も参拝せらる。昔は年毎の正月五日、二月十七日、四月二十五日、八月十七日十一月冬至、十二月除夜に祭礼を行い、四月には農具市を催せしが、今は絶え果て、形ばかりの祭あるのみ。

摂社 二。瀛津(おきつ)神社(芦屋町幸町) 速瀬神社(岡浦濱嵜)。

末社 十。天種子命社。八咫烏神社。武内大臣社。岡縣主神社。船魂神社。稲荷神社。大国主神社。御手水神社(共に社地)。貴船神社(粟屋)。恵美須神社(濱口)

小社四所

神武神社(昔原にあり。松原本社は旧社地なり。昔より土人はこの社を産土神と斎き祭る。今の松原に社を建てし後も、旧に仍って子を産すれば、必ず先ずこの社に詣で、後に他社に及ぶこと、今に然り)

貴船神社(大城)。妙見神社(塚本)。徳満神社(新屋敷)

○仏寺

大宝院(寺地三千坪)

大城にあり。東照山と号す。天台宗修験。本山は西京の聖護院末にて、宗像郡池田村孔大寺山三十六坊の一なり。天正二年(1574)甲戌、開祖玄広創建す。同三年乙亥、此村に移れり。享和元年(1801)辛酉より弘化元年(1844)甲辰まで中廃。同二年乙巳、勝禅と云う僧(出雲国神門郡常松村聖学院弟子)、再興す。

小堂四所

地蔵堂(粟屋)。子安堂(同上)。阿弥陀堂(大城)。毘沙門堂(同上)

○古蹟

御手水池

村の西北十二三町、松林の内にあり。水面五畝ばかりあり。神武天皇東征の時、禊除したまいし地にて、神功皇后も征韓の時、祓除したまいし故に、御手水の名ありと云う。此所百間四方、除地(由緒があって無税とされた地)たり。この池、水極めて清冽にして旱年にも枯れず、殊に茶に宜し。池の上に鼓ヶ瀧とて、二丈ばかりの飛瀑ありしが、西北の風に沙中に埋没しけれども、寛政の頃までは、猶五尺ばかりの泉水ありしも、今は埋もれたり。

昔原(むかしがはら)

神武社の西南七八十間にある小丘なり。此所岡田宮の址と云い伝う。昔原と云うは、この邊り天皇の陳述多き故なるべし。後世仏法盛んになりて、宮址を寺とし、芦屋寺という梵刹を起こし(今の観音寺これなり)、寺境に矮小なる社を立て、若宮と崇めて奉仕せしを、三百年以前、芦屋町に寺を移せるによりて、社をも移し奉れり。

船原

御手水の西十町海辺なり。神功皇后、御船を作らせたまう所と云う。

大城城址

村の東三町ばかりに、大塚小塚とてあり。城址と云う。石垣の形、猶残れり。蒲冠者範頼、平氏を攻め下りし時、此所に居れりと云う。

御牧(みまき)道

芦屋町の南三町松原邊の小径なり。昔、山鹿より垂間野橋を渡り、垂見峠に越える官道なりし由言い伝う。此の郡を中世、御牧郡と云う。湯川山及び猪熊村にも牧ありし故に、此道をも、かく名づけしにや。

合戦(かっせん)

村の東北十町、松原に白沙凸凹相連なれる所あり。里人、合戦と称す。東鏡巻四、「元暦二年二月一日乙卯、参州、豊後国に渡り北条小四郎・下河辺庄司・渋谷庄司・品川三郎等を先登せしめ、而して今日、芦屋浦において大宰少弐種直子息嘉摩等、兵を引き随えて相逢い、之に挑戦す。行平・重国等、廻り懸かりて之を射る。彼の輩、攻め戦うと雖も、重国のために射られ畢んぬ。行平、美気三郎敦種を誅す」とあり。此所の事なり。

月軒長者(つきのきちょうじゃ)宅址

村の東八町ばかりにあり。いつの頃にかありけん、月軒長者と云える者住みける由、古瓦など多く埋めり。近代の物とは見えず。

廃寺址二所

神武社の西二町に鈴松原と云う所あり。此所に松栄寺、観昌寺など云う寺ありしと云う。(鞍手郡芹田村の毘沙門堂、文明の頃《1469~1487》の鰐口の銘に、芦屋福蔵寺と云うあり。また上座郡久喜宮村観音堂鰐口の銘に芦屋津補陀山仁福寺あり。此等の地、今は明らかならず)

○附記

物産

一 米 二百六十八石六斗 生出

一 麦 百八十四石二斗

一 大豆 百八十四石二斗

一 小豆 五石三斗

一 粟 二十石一斗

一 蕎麦 四十八石

一 琉球芋 一万二千斤

一 大根 四万二千本

一 茶 二百三貫目

一 鶏 二百三十羽

一 鶏卵 五千七百

一 菜種 六石五斗 輸出

此代金 四十円九十五銭

一 大豆 十石六斗五升

此代金 三十七円二十七銭

一 小豆 二石六斗九升

此代金 十三円四十五銭

一 胡麻 三石一斗

此代金 十五円五十銭

一 琉球芋 四千三十一斤

此代金 十二円九銭

一 大根 一万七百本

此代金 四円二十銭

一 松露 四石六斗

此代金 十八円四十銭

一 川魚(鰻 海老)

此代金 十二円

一 柴茶 百十五貫目

此代金 二十円三十銭

一 鶏卵 千五百

此代金 七円五十銭

一 櫨実 二万五千斤

此代金 二百五十円

一 生蝋 二千斤 康隆徳郎・本田善蔵 製

此代金 二百円

総計 金 六百三十一円六十六銭

コメント