ー「沙弥西教(山鹿資時)」のぼやきー

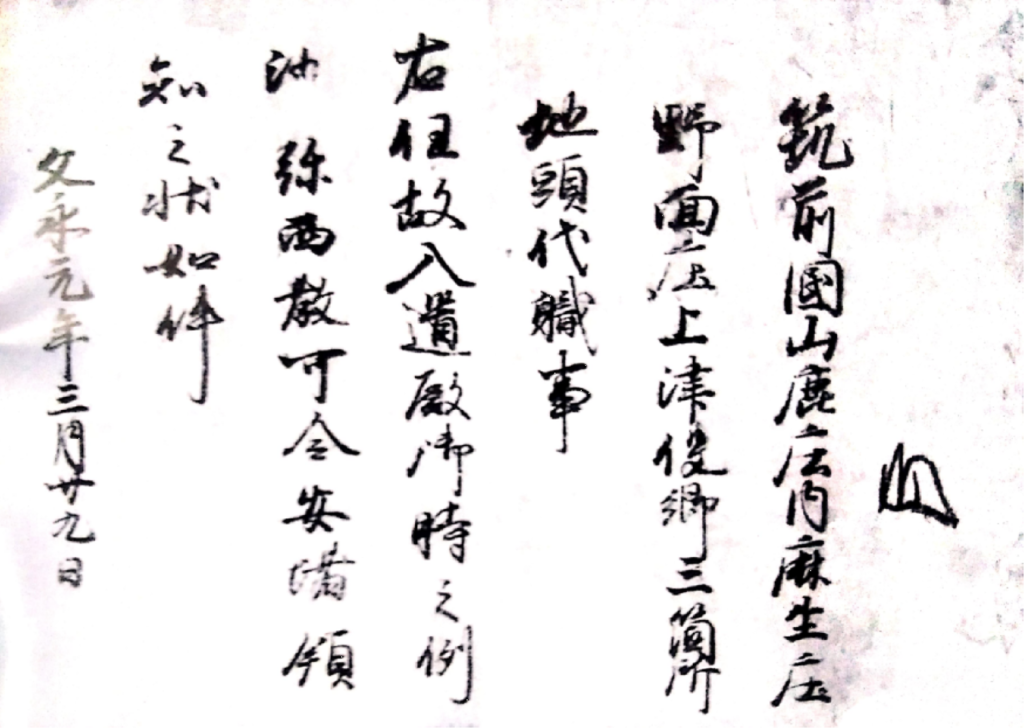

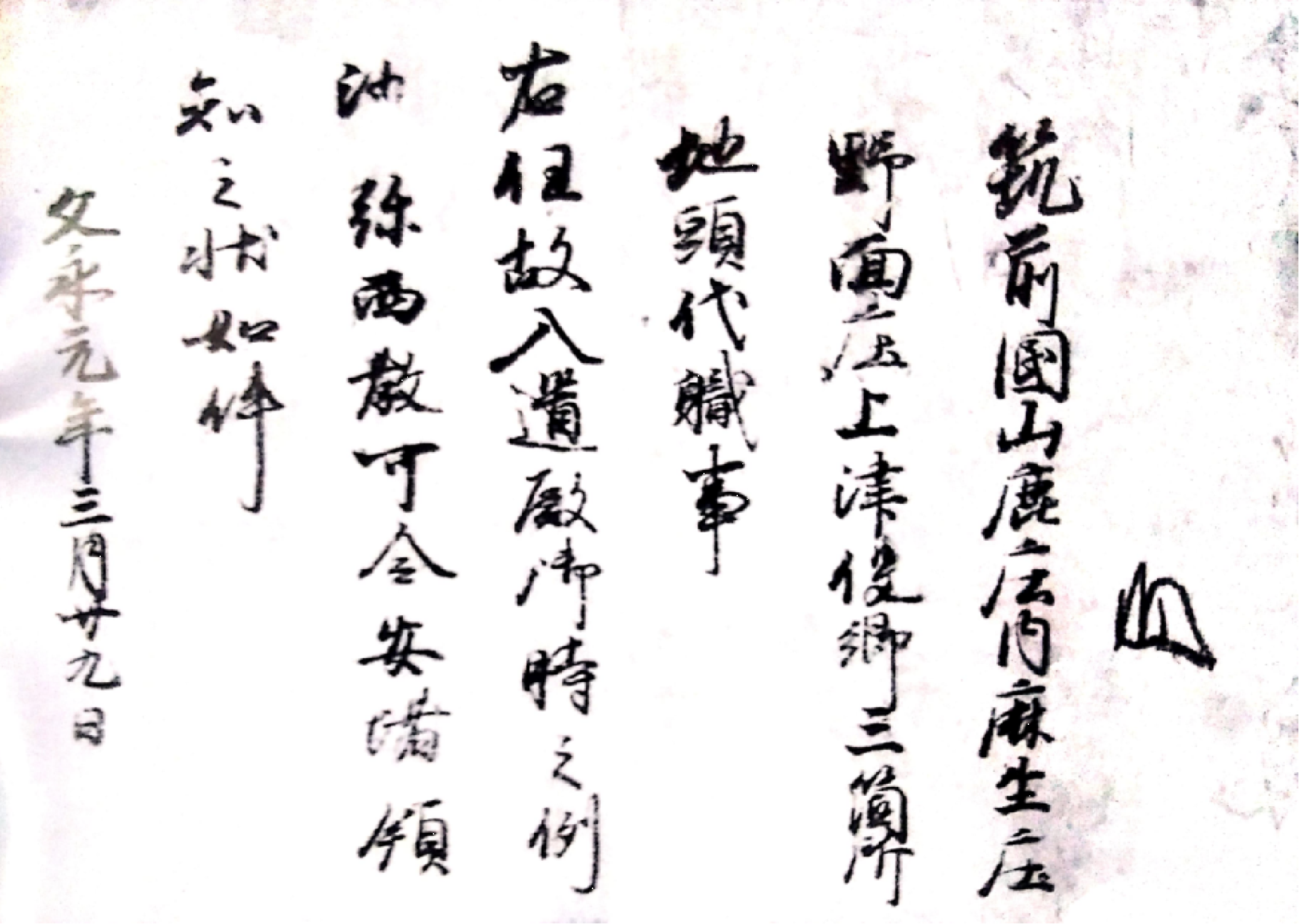

【麻生文書2号 文永元年(1264) 某地頭代職安堵状】

【書き下し】

(某花押)

筑前国山鹿庄内麻生庄・野面庄・上津役郷 三箇所の地頭代職の事

右、故入道(北条時頼)殿御時の例に任せ、沙弥西教(資時)領知を安堵せしむべきの状件の如し

文永元年三月二十九日

【解説】

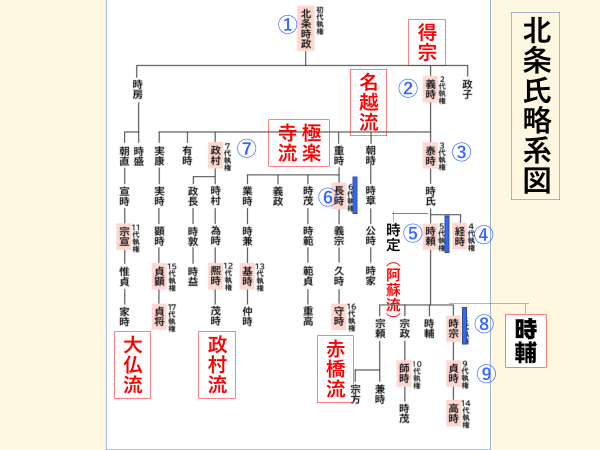

左は執権長時、右は連署の政村の花押。

2号文書の花押はどちらとも異なっており、麻生庄・野面庄・上津役郷はこの時期、得宗領から離れ、北条氏の有力一門が有していたと思われる。袖判を押したこの人物は、今のところ不明である。

「麻生文書」1号で、父資家から麻生庄・野面庄・上津役郷を譲られた資時が、執権の代替わりにあたり、再び安堵を確認した書状。西教は、資時の法号か。故入道殿はこの前年に37歳で死去した北条時頼のことである。

北条得宗家の動揺

【時頼の晩年と最期】

「故入道殿=北条時頼」は鎌倉幕府第5代の執権である。祖父泰時に養育され,寛元4年(1246)、第4代執権で兄の経時の死没に先だち、有力な一門や御内人から選ばれて執権となった(深秘の沙汰)。直後,一族の名越光時を誅し,将軍藤原頼経を追放(宮騒動),宝治元年(1247)には安達景盛と三浦泰村一族を滅ぼした(宝治合戦)。また評定衆を補佐し、裁判を迅速化するために引付衆を設け、宗尊親王を将軍に迎えるなど、執権政治と北条氏の権威の増大を目指す独裁的イメージで語られることが多い。しかし、就任の経緯や宝治合戦で安達氏を抑止できなかったことなどから見て、当時の幕政は寡頭制に近いものであったと思われる。

時頼は康元元年(1256)9月15日、当時流行していた麻疹に、11月3日には赤痢にかかった。11月22日、執権職をはじめ武蔵国務・侍所別当・鎌倉小町の邸宅を北条長時に譲り、翌日、時頼は最明寺で出家し、覚了房道崇と号した。この時、嫡子の時宗はまだ6歳であったため、「眼代」(代理人)として長時に譲ったとされている。

幸い命を取り留め健康を回復した時頼だったが、執権の地位は長時に譲ったままだった。だが、引退したとはいえ、それは名目上の事でしかなく、幕府での序列は変わることはなかった。この時から鎌倉幕府における執権・連署の形骸化が始まったとも言える。

引退してから7年後の弘長3年(1263)11月8日、時頼の病気は悪化し、22日、最明寺北亭で死去した(享年37)。

翌文永元年(1264)7月、時宗までの中継ぎとして6代執権となっていた長時が病で出家したため、同年7月、若年(14歳)の時宗の代わりに、59歳の政村が第7代執権に就任した。時宗は連署となり、北条実時・安達泰盛らを寄合衆のメンバーとして新政権が発足した。この時期、時宗の庶兄時輔や名越家をはじめとする有力北条一門の存在、政村自身の年齢など、時宗の執権継承をめぐる不安定要素は少なくなかったが、時宗のライバルだった庶兄の時輔が、同年11月、六波羅探題南方として上洛したのは、得宗家をめぐる問題が一段落したことを示すものであろう。

北条氏には惣領の「得宗家」とあまりかわらない実力をもつ「名越」「極楽寺」「大仏」などの有力な庶家が存在した。それは承久の乱の後、執権「義時」が、4000カ所にも上る没収地(平家没官領は500カ所)を、他の御家人や自分の一族には気前よく分け与えたのに、義時自身は1カ所ももらわなかったからだという。 義時の死後、第3代執権になった泰時は、惣領分のあまりの少なさに驚いたという話が残っている。

鎌倉時代と気候

鎌倉時代は、一言で言えば、寒冷化と異常気象の時代だったといえる。11世紀、それまで暖かかった気候が地球規模で寒冷化する。日本では、平清盛の晩年、頼朝が挙兵した頃が最も寒く、『方丈記』に記されたような大飢饉(養和の飢饉)が起こる。

その後、世界的には気温が上昇し中世温暖化が訪れるのだが、日本は大規模エルニーニョの影響から気温が上がらなかった。さらに、日照りが何ヶ月も続くかと思えば、ゲリラ豪雨で洪水氾濫という異常気象が何年も続き、種籾まで食い尽くされてしまった。

このような状況のなかで「富士川合戦」「平家都落ち」「義仲入京」が行われ、都鄙は疲弊していく。人々は「都に行けば食えるのではないか」と郷里を捨てて京都に流れ込むが、飢餓に拍車をかけるばかりで、日本の人口は減少した。

※ 飢餓地獄の具体的様相は、章末に『方丈記』の該当箇所の現代語訳を添付するので、ぜひ読んでいただきたい。

しかしながら、「養和の飢饉」は被害規模では鎌倉時代の第3位らしい。最もひどかったのは1257年からの「正嘉の飢饉」、次が「建長の飢饉」で、どちらも北条氏は時頼の時代、筑前山鹿氏は資時の時代である。

参考:藤木久志『日本中世災害史年表稿』を利用した気候変動と災害史料の関係の検討

―「大飢饉」の時期を中心に ― 伊藤 啓介(総合地球環境学研究所)

「正嘉の飢饉」の要因

1257年は世界的に冷害で、その原因は諸説あったのだが、つい最近、インドネシアの「サマラス山の噴火」によるものだったことが明らかになった。

火山爆発指数は「8」。標高4200メートル以上あった山が跡形もなく吹き飛んだ。9万年前に九州全体を火砕流で飲み込んだ「阿蘇4」の10倍の爆発で、噴煙は4万8千メートルまで登り、火山灰は北極・グリーンランドで発見されている。それから3年間、地球に夏はなかった。日本でも、噴火の数日後に京都に灰が降ってきたことが記録されている。

飢饉の様相 『方丈記』から

「ある年は春・夏に干ばつ、ある年は秋に大風・洪水などと、悪いことが続いて、穀物はまったく実らない。むなしく春に(田畑を)耕し、夏に(苗を)植える仕事があっても、秋に刈り取り、冬に収納するというにぎわいはない。このために国々の民は、ある者は土地を捨てて国境を越え、ある者は家を捨てて山に住んだ。」

「土塀のそばや、道端には、飢え死にした者のたぐいが、数えきれない。(死体を)取り片づける方法も分からないので、くさいにおいが、辺り一面に充満し、(腐って)変わってゆく顔や(体の)様子は、目も当てられないことが多い。まして、(鴨川の)河原などには、(死体が散らばっていて)馬や車が行き来する道さえない。」

「離れられない妻や夫を持っている者は、(相手を思う)その愛情がまさって深い者が、必ず先に死ぬ。その理由は、自分の身は二の次にして相手を大切にしたいと思うので、ごくまれに手に入った食べ物も、相手に譲るからである。だから、親子である者は、決まって、親が先に死んだ。」

「仁和寺にいた隆暁法院という人は、このようにして数えきれないほど死ぬことを悲しんで、その(死体の)首が見えるたびに、額に「阿」という文字を書いて、(成仏させるための)仏縁を結ばせることをなさった。死んだ人間の数を知ろうとして、四月と五月の二か月の間に数えたところ、京の中で、(北の)一条(大路)から南、(南の)九条(大路)から北、(東)京極(大路)からは西、(真ん中の)朱雀(大路)からは東の、道端にある(死体の)頭は、全部で四万二千三百余りあった。まして、その前後に死んだ者も多く、また、(賀茂)河原・白河・西の京、その他もろもろの辺地などを加えて言うならば、際限もないだろう。ましてや、日本全国を加えるとどうなることか(見当もつかない)。」

北条時頼の時代は飢饉と自然災害の時代でもあった。旦夕に命を失わんとする人々と荒れゆく田畑をどう救うか。ともすれば権力闘争の権化として描かれる時頼であるが、「仁政」の標榜は、彼の心の奥底から発せられた叫びであったろう。

北部九州年表から

【弘長2年11月28日】親鸞死去

【弘長3年(1263)】

9月24日 各地で雷雨や暴風などに見舞われ、イネなどの作物が被害を受けた。

10月 7日 日本の近海や沿岸では、台風の影響で鎮西の61隻の船が遭難した。

11月22日 北条時頼(第5代執権)病没

月日未詳 宗像郡に鎮国寺が建立される。

【文永元年(1264)】

6月17日 後嵯峨院、三条公俊女阿古と同息俊誉の相論する楠橋庄預所職につき和与を裁決 (1258にも勅裁)

8月21日 北条長時(第6代執権)死去(35歳)

11月11日 日蓮、小松原の法難(千葉県鴨川市)

月日未詳 樺太のアイヌ族に対し、元朝が最初の渡海反撃

近隣では、6月17日、遠賀川沿いの楠橋庄預所職をめぐる三条公俊(領家職、本所は西園寺家)の女阿古と同息俊誉の争いを、後嵯峨院が和与(和議)と裁決している。この相論は、6年前にも勅裁により裁決したはずのものであるが、結局、南北朝期に到ってもおさまらなかった。

この時の預所(候補?)が誰であったかは不明だが、遠賀川流域の荘園は遠隔地ながら、水運の発達により年貢の運搬費が安く、中央の権門寺社の安定的な収入源として関心をひきやすい土地であったことがわかる。あるいは、全国的な田畠の損耗をカバーするために、所領や預所を改編しようとする動きがあったのかも知れない。

一般的に、台風による暴風被害は西日本の方が大きい。この飢饉の影響も西国においてより深刻だったらしい。舟運を主な生業とする山鹿氏にとって、弘長3年(1263)は大損益を被った年であったと想像する。

弘長2年(1263)、鎌倉仏教の第一世代とも言うべき親鸞が死去し、翌年、念仏への攻撃を止めない第2世代の日蓮を、安房国の地頭東条景信が切りつけ骨折させている(小松原の法難)。社会不安の中で鎌倉仏教がヒートアップしていく様子が見て取れる。

筑前国遠賀郡でも、香月庄において鎮西上人(弁長)が吉祥寺を建立、芦屋津の芦屋寺(臨済宗)を側近的得宗被官の宿屋氏が蘭渓道隆の建長寺に寄進、宗像社僧の色定法師が熊野信仰の一大拠点と考えられる引野寺の一切経書で大蔵経を筆写するなど、中世仏教のうねりが押し寄せてきている。

なお、北では元朝が樺太のアイヌ族を攻めている。この時、アイヌ族は樺太を脱出して北海道に移住した。ちなみにフビライが即位したのは4年前の1260年、日本に最初に元使がくるのは、2年後の1266年のことである。

【小まとめ2】文永元年に資時が地頭代職を再安堵されたとき

1.次の執権がだれになるか不透明

2.寒冷化・異常気象で連年、飢饉や暴風被害

3.楠橋庄預所職(八幡西区)は係争中→遠賀郡は領家にとってよき財源

→(運賃が積み荷の約50%で済むので他からのしわ寄せがくる)

4.遠賀郡でも社会不安に伴う鎌倉仏教の興隆(吉祥寺・芦屋寺・引野寺)が見られる

【沙弥西教(=山鹿資時のぼやき)】

15年前の「1号文書」の時代はまだ若かった私(山鹿資時)も、今では「入道成」を終えて、「沙弥西教」を名乗るようになった。「昔はよかった」と言うつもりはないが、父から麻生庄・野面庄・上津役郷を譲られた時から今日に到るまで、連年の飢饉で領民も疲弊し、年貢を調えるだけで一苦労だ。そのうえ昨年は、坂東の暴風で船と積み荷を少なからず失った。それでも京都の領家からは「諸国損耗につき、少しでも多く年貢を納めるように」と、しつこく指示がくる。「無視すれば解任」との脅しを言外にちらつかせてくるので、無視することもできぬ。

民も神仏に頼るしか望みがないのか、わずかな布施をもって寺に詣でる者が増えた。隣の香月庄では、弁長とか言う、一門からとびっきりの高僧が出たとかで、最近、鼻たかだかで誕生寺を立ておった。宗像も三浦を追い出してから景気がよくなったのか、鎮国寺に堂舎を新築して領地内の寺社を管理させるそうな。宗像といえば、父が子供の頃、色定という法師が近くの引野寺で大蔵経を写していたそうだが、紙や墨は宋の商人が寄附していたそうだ。

そういや最近は宋からきたお坊様が増えたな。蘭渓道隆様の鎌倉建長寺などは、宋人しかおらぬそうな。奉行の宿屋左衛門入道様が芦屋寺を建長寺に寄進なさったのは、交易の利をねらってのことであろうが、そうそううまくいくかな。蒙古の内乱も終わって宋国攻めが再開するらしいが…。

時頼様が亡くなられて1年も経たぬというに長時様までみまかられた。政村様もご老体で先は分からぬ。さてさて、どなたに付け届けをすればよいやら、とんと見当が付かぬ。

コメント