ー「宝治合戦」と「建長大火」の影響ー

【はじめに】

麻生氏は関東から下向したいわゆる「関東下り衆」の一氏族である。平家滅亡直後に源頼朝・政子・北条義時の地頭代として関東御領・得宗領の経営に参加、南北朝期には足利尊氏とともに新田・楠を湊川に破り、以後、室町将軍のもとで奉公衆を務め、戦国期には大内氏傘下で国衆筆頭となるなど、北部九州屈指の有力武士団として活躍した。遠賀郡の中世史はこの氏族の歴史が根幹をなしている。

しかし、鎌倉時代の麻生氏の史料はわずかに安堵状3通に過ぎない。

本稿ではこの『麻生文書』所収の3通からわかることを、北九州歴史博物館が平成13年に発行した『中世史料集 筑前麻生文書』の解説を紹介しながら、各文書が出された年に京都・鎌倉や麻生庄の近隣で起こったことを並べて、鎌倉時代の遠賀郡の空気を吸ってみたい。

【麻生文書1号 建長元年(1249) 北条時頼袖判下文】

【書き下し】

(北条時頼花押)

下す 小二郎兵衛尉(麻生)資時

早く筑前国山鹿庄内麻生庄・野面庄・ 上津役郷三箇所地頭職代と為さしむべき事

右の人、親父二郎入道西念の今月日譲状に任せ、彼職として沙汰を致さしむべき状くだんの如し

建長元年六月二十六日

袖に推された花押は、北条時頼のもの。これにより、山鹿庄の正式の地頭職が北条氏の手にあったこと、その地頭代に任じられた山鹿(麻生)資時が北条氏の被官であったことが分かる。

『尊卑分脈』では、「資時」は「時家の次男」、「家長の弟」としてみえ、「鹿生」の姓が与えられているが、これはもちろん麻生の誤りである。山鹿庄の地頭代職の多くは、山鹿家長が父時家=西念から受け継ぎ、山鹿庄内の一部である麻生庄などが資時に譲られたものであろう。

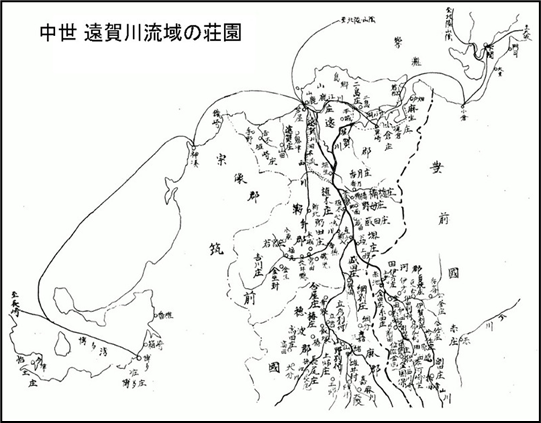

山鹿庄は遠賀郡内山鹿郷の郷名を負ったもので、内部には麻生庄などの荘園公領を含みながら郷荘として成立していたことが分かる。麻生庄は戸畑から枝光にかかる付近に広がっていたと考えられている。

【尊卑文脈麻生系図】

宝治合戦

ちなみに建長元年(1249)は宝治合戦(1247)の2年後である。

この戦いで安達景盛(盛長の子)らは、若き執権時頼の和睦の意向に反して三浦氏を奇襲し、さらに北条氏を巻き込んで三浦屋敷に火をかけた。

敗れた三浦泰盛(義村の子)以下一族郎党500名は法華堂(頼朝の墓所)において自刃し、幕府ナンバー2の実力を誇った三浦氏の勢力は大きく後退する。

(左は法華堂近くの三浦氏のやぐら《墓》)

【建長大火】

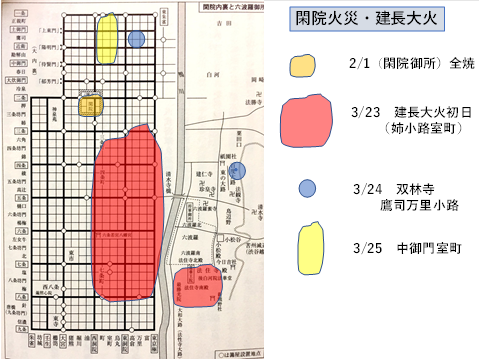

文書発給の5ヶ月前の宝治5年(1249)2月1日、京都では、里内裏となっていた閑院が焼失した(閑院火災)。これを受けて年号が建長に改元される。しかし、改元からわずか5日後に洛中の主要部(三条・西洞院・八条・東京極を囲む一帯)を焼き、さらに鴨川対岸の蓮華王院まで焼失する大火災が発生している(建長大火)。

九条家・三条家・西園寺家など、遠賀郡近辺に所領をもつ貴族も軒並み被災したと思われ、その復興費用は遠賀郡近隣の荘園にも重くのしかかったはずである。

【時頼の政治改革】

北条時頼は御家人や有力な北条一族を弾圧して得宗権力の拡大を図り、執権独裁の政治を行ったといわれてきた。たしかに、宮騒動(寛元の政変)で名越光時を失脚させ、前将軍頼経を京に追放し、宝治合戦においては安達氏と連合して三浦氏を亡ぼすなど、その方向性は否定できない。

しかし、細かく見るならば、重要な決断は時頼与党の御家人や北条一族、得宗被官との合議(深秘の沙汰)でくだされ、宝治合戦においては時頼の威光を無視して三浦氏を攻撃する安達氏を掣肘することができなかったなど、その勢威は盤石とはいえず、独裁というより寡頭制に近かった。

また評定衆の下に引付衆を設置し、訴訟や政治の公正や迅速化を図ったり、京都大番役の奉仕期間を半年から3か月に短縮したりするなど御家人との融和政策を採用した。さらに、庶民に対しても救済政策を採るなどして積極的に保護する方向を打ち出している。摂関家や源氏一門、大豪族にくらべれば、家柄が低く血統だけでは自らの権力の正統性を欠く北条氏は、度重なる飢饉や大火に苦しむ人々への撫民・善政(徳政)を強調し標榜することで、支配の正統性を得ようとしたのだろう。

宝治合戦・建長大火の後の復興や時頼の政治改革などで、幕府・六波羅はこの時期大わらわであったであろうことは容易に想像できる。その中にあって得宗被官として3代にわたる山鹿氏の存在は、時頼ら幕府首脳にとって心強いものであったに違いない。

【三浦氏の没落と宗像氏の反撃】

遠賀郡近隣に目を向けてみると、宗像郡では宗像氏経が1231年に所領所職を息子の氏業に譲り、さらに1236年に大宮司職を辞職している。しかし、この年(1249)、再び還補し、同年中にまた大宮司職を氏業に譲っている。このめまぐるしい交替は三浦氏との相論が関係していると思われる。

宗像社領は承久の乱後,「将軍家御領」となり,預所は三浦常村であった(石井進「九州諸国における北条氏所領の研究」,『石井進著作集』五)。三浦氏は義村・光村など,「村」を通字とする。常村も一族であろう。

宗像大宮司(氏経・氏業)は,建長年間、二度にわたり綱首謝国開(小呂島地頭として有名な謝国名の子)や三原種延を訴えた。その背景には宝治合戦による三浦一族,および前預所代(三浦)常村の没落がある。宗像大宮司は三浦一族の没落を好機ととらえ、反撃に出たのである。(服部英雄「博多の海の暗黙知・唐房の消長と在日宋人のアイデンティティ」)

※ その後「小呂島」は宗像社領と認められた。

【山鹿・麻生氏の朝鮮交易航路予想図】

宗像郡神湊からは、水平線上に小呂の島は見えるが、沖ノ島は見えない。当時の航海術では島影が見えない海は航行できないと言ってよく、宗像氏は博多に寄ることなく、小呂の島を中継点に対馬に渡り、そこから朝鮮半島を目指したと思われる。沖ノ島は風や対馬海流に流された時のバックアップであり、それゆえに神の島として海の民の崇敬を集めたのである。

山鹿氏は海の豪族であり、大陸や朝鮮半島との交易を業としていたことに疑いはない。だが、地理的に宗像の勢力下の海路を利用するしかなく、宗像も近畿に上るには麻生の海を通るしかない。両者は一蓮托生の関係にあるといってよく、宗像氏の三浦氏への反撃は、得宗被官麻生氏にとっても利のある行動と映ったであろう。

【小まとめ1】 麻生資時が父の地頭代職を相続した時、

1.京都の大火からの復興のため、遠賀郡の近隣でも公家寺社領に臨時税が課せられたと思われる。山鹿氏の「山鹿庄」も九条家の領地であり、例外ではなかったであろう。

2.二年前の宝治合戦により三浦氏の影響力が低下したため、宗像氏は預所の三浦氏とつながりのある博多綱首の謝氏を相手取って訴訟を起こした。

幕府は訴えを認め、宗像氏による「小呂の島」の領有を認めた。主の北条氏と犬猿の仲である三浦氏の撤退は、山鹿氏にとっても幸いであり、朝鮮との交易は有利になったであろう。

3.京都の大火や宝治合戦、政治改革などの混乱の中にあって、父祖義時からの被官である山鹿氏の存在は、若き執権北条時頼や幕府首脳にとって、心強い存在であったに違いない。

【山鹿城遠景】

平安末、壇ノ浦合戦で平家は滅亡し、主要な与党で山鹿城主の山鹿兵藤次秀遠は没落した。

そのあとすぐに、宇都宮左衛門尉家政が入部し、山鹿氏を名乗った。山鹿氏総領家は南北朝期に没落するが、室町から戦国時代にかけて、庶流の麻生氏が大内・大友・毛利氏を転々としながら、戦国末期まで遠賀郡の「帆柱城・花尾城・山鹿城」を拠点として勢力を維持した。

天正15年(1587年)、麻生氏の筑後移封により3城とも廃城。

コメント

はじめまして

私も麻生氏の歴史に興味があります。

特に、大きく二つありまして

1 山鹿氏と麻生氏の関係 古文書等で考証できる資料があるのでしょうか

2 戦国期の麻生氏は多くの諸氏に別れていると思いますが、系図も数本あったりして

先学の先生方も判らないことが多すぎて、途中で調査を辞めざるを得ないと聞いていま

す。あなた様におかれましては、この件についてどのような見解でしょうか?

わー、麻生氏に興味がある人がここにおられた?

歓喜しております。

さて、お訪ねの件に答えなければ…

答え1,まず「古文書」という限定ですので、「麻生記」のような江戸後期以降の軍記物は除外します

(私は影響されないよう読まないようにしていますから実はよくわかりません)

そうすると2件、麻生文書の翻刻があります。

ア、「九州史料叢書 麻生文書」(九州史料刊行会編 1966)

イ、中世史料集「筑前 麻生文書」(北九州市立歴史博物館 2001)

アは、なかなか入手困難でしょうか。ガリ刷り?の小さな冊子ながら、麻生文書の1~145(江戸初期)まで、全文書が掲載されています。

イは、写真版で「いのちのたび」に学芸員としておられた有川先生(唯一の麻生氏研究者ではないでしょうか)の解説付きです。古本屋で時々出ます。

ただし、112号「安国寺恵瓊・黒田孝高連署書状写」で掲載が終わります。

他に、「八幡市史」などの自治体史に、系図類は出てきますが、なかなか「古文書」で麻生氏をたどるのは難しいです。そういう意味では、「北九州市」の有川先生(でしょう)の記事は天佑なのですが、研究者の常として「証明できないことは思っても言わない」姿勢がうかがわれますので、その穴をとりあえず埋めて叩き台になるのが私の余生のなすべきことだと思っています。

答え2、「麻生をするのは馬鹿か研究者」の話ですね(笑)。おそらく余生をかけて勉強しても、私はそれを思い知るだけになるだけとは思っています。

けれど、一昔前の社会学の考え方で「地政学とかヒエラルヒー」のように、外堀(全国の得宗被官の行動パターンとか筑前の海賊的領主のノーマルな判断のあり方など)を埋めていって、「たぶんこうだったんじゃない劇場(チコちゃん)」みたいなものを作れたら、麻生氏の通史モドキができるんではないか、それをもとに八幡東西区の中世を教材化できるんではないかと妄想しています。

次の次のブログでは参考文献を出しますので、またご意見いただければありがたいです(私も五里霧中)。

本日、コメントをいただいた嬉しさで、再びコメントと私の返信を読んでおりましたら、質問?にきちんと答えていなかったことに気づきました。それよりも驚いたのは、先生のお名前! もしかしたら水巻の古文書のM先生ではありませんか?

(間違っていたらゴメンナサイ)

もしそうでしたら、何もかもわかっておられる方に釈迦に説法、ずいぶん失礼な回答をしてしまいました。心よりおわび申し上げます。

回答の前に、私がなぜ麻生氏の勉強をしようと思ったかを聞いてください。

私は38年間、中学校の国語科教員をしてきた者ですが、若い時から「校区や地域の歴史を調べてパンフレットを作ろう」という授業をしてきました。福岡市時代は「玄界島・住吉・香椎」など校区や近隣の地域について、時代やトピックを生徒にわりあて、できあがった説明文を地域の通史のパンフレットとして製本(ホッチキスでとめるだけ)していたのですが、20年前に北九州市に異動して同じような授業をしたら、中世を担当した生徒が非常に調べにくそうにしていることに気がつきました。

自分でも書いてみましたが、やはり書きにくいというより調べにくいのです。そしてそれは、麻生氏の通史がないことに起因すると結論しました。

「なければ自分で作るしかない」

退職直前でしたが私は麻生氏の勉強を始めました。なるほど、史料がなければ歴史は書けません。学者さんたちが中世の八幡西区をあまり研究できなかった理由がわかりました。けれど、「きみたちのふるさとには、歴史が残っていない」などとは言えません。

私は国語科(学生時代は平家物語の研究室にいました)ですので、正式な史学の方法論を学ぶことはありませんでしたが、人物像を構築する方法(プロファイリング)については、微かながら学ぶ機会がありました。時代背景、近隣の出来事、氏族の傾向、地理的特性などを、とにもかくにも広く集めれば何かが浮かび上がることを経験的に知っています。

麻生氏の出自・近隣の豪族・鎌倉幕府の機構・流通・洞海湾・海の勢力の実態などなど、片端から論文を読みました(今も読んでいます)。そしてわかったかもしれないことを書きまとめていきました。その過程のメモがこのブログです。

「だれかが麻生氏の通史を作らないと、私が住んでいる八幡西区の中世史は、いつまでも断片的なものの不定期な連続にしかならない」

その「だれか」は責任ある学者ではないでしょう。根拠のない憶測など学者にとっては命取りです。その役割は無責任なアマチュアにしか担えないことだと思います。

以上が、私が麻生氏の勉強を始めた理由です。退職して2年、教える生徒はもういませんが、後輩教師の誰かが地域の歴史を教えたいと思った時のために、私はこの勉強を続けていかなければならないと思っています。

では改めて回答させていただきます。

1 山鹿氏と麻生氏の関係 古文書等で考証できる資料があるのでしょうか

回答1

ご存じの通り、山鹿氏と麻生氏の関係をつなぐものは『尊卑分脈』と『竪系図(麻生文書143号)』しか信頼できるものはありませんし(どちらも「正しいのか」と言われれば、「?」となるのですが、これは中世の国人研究の限界かと思います)、戦前の船越先生や長沼先生の研究をこえるものは八幡郷土史会の大先輩の竹中岩夫氏のものしかありません。川添先生も正木先生も「竹中岩夫氏の研究をもとに…」と前置きして私論を述べるというのが通例ですので、私(河島)は「1番『尊卑分脈』、2番『竪系図』、その他は論外」と切り捨てることにしています。(142号の山鹿系図は一度並べ直して再現してみたのですが、正しいかどうか答え合わせもできません)

もし他にご存知であれば、ぜひご教示ください。

2 戦国期の麻生氏は多くの諸氏に別れていると思いますが、系図も数本あったりして、先学の先生方も判らないことが多すぎて、途中で調査を辞めざるを得ないと聞いています。あなた様におかれましては、この件についてどのような見解でしょうか?

回答2

まだ鎌倉時代を逡巡しており戦国期に勉強が及んでおりませんので、本当は回答する資格はないのですが、批判していただくと今後の指針になりますので、あえて申し上げます。

基礎資料はやはり八木田先生の『北九州戦国史』関連の3部作になるだろうと思っております。

ただし、家督の「麻生隆実」は今でいうところの落下傘候補であって、正統はむしろ「鎮里」ではないかと疑っていますので、そういう目で八木田先生がまとめてくださった史料を見直してみたいと思っています。

おっしゃるとおり、途中で投げ出すのではないかと危惧しているのですが、前文で申しましたとおり「だれかが麻生氏の通史を作らないと、私が住んでいる八幡西区の中世史は、いつまでも断片的なものの不定期な連続にしかならない」ので、今のところですが(意志が弱く怠け者ですので、すでに何度も投げ出しそうになりました)、たとえ憶測であっても通史を作りとおすつもりでおります。それで批判されて叩き台となれれば本望かと…。

冗長な回答で申し訳ありません。今後もコメントいただければ幸甚です。

こんばんわ初めまして、水巻町のMでなくて、遠賀のMですが・・・

河島様が思われている人物でなかったら、申し訳ありません。

麻生氏の研究、大変難しい分野だと思いますが、河島様のされておられることは大変貴重なことだと思います。

実は私も麻生家を調べないと遠賀の歴史は判らないと思い、随分前ですが調べました。

これは私の父も挑戦しましたが・・・判らないままに中断したようです。

麻生氏を調べるには旧遠賀郡に残されている古文書を総ざらいして、読み込むことだと思います。ただ、これはとても困難だと思ってます。旧遠賀郡内での書簡、芦屋波多野文書・八幡波多野文書・岡垣の竹井文書、高倉神社・狩尾神社・岡湊神社、各地の神社・お寺などに残された古文書等々・・・

しかし、断片的な資料からでも考証は出来ると思います。

少しづつでも良いと思います、あきらめずに続けると何か見えて来ると思います。

私は立場上、言い伝えなどの不確かな資料で発表は出来ませんので、麻生氏に関しては中途半端に終わってます。

ただ、現在、伊藤常足を集中的に調査・研究しておりまして、その関係で麻生氏の事も断片的ですが調べることもあります。その研究ノートを「西日本文化」に発表しております。

一年前は「芦屋釜と伊藤常足」、ちょうど来月号に「白石正一郎と伊藤常足」が載ります。白石正一郎が伊藤常足の門人だったことを、資料を掲載して発表しております。ご興味がありましたらお読みください。

数年前から、毎月、第1・3の日曜日、13時から15時まで遠賀町図書館で「郷土史相談会」を開催しております。もしお時間があればお出でください。

麻生氏にこだわらず、何か楽しいお話が出来ると思います。

追伸 今、ある女性の生涯を執筆して出版準備しております。大変、返事が遅くなり

ました。

ご返信ありがとうございます。

申し訳ありません。遠賀町で文化財保護委員をされてあるM先生ですよね。重ね重ね失礼いたしました。申し訳ございません。

覚悟はしておりましたが、先生と先生のお父様が断念されたことに首を突っ込んだことを、後悔というより恐れおののいております。

春のうちに遠賀町図書館にご挨拶に参ります。昔から「理解1の表現10」と呼ばれた私を曝すのも恥ずかしくは思いますが、

やっとお会いできた「先達」に、ご挨拶しご教示いただける日がくることを心から喜んでおります。

ご著書の準備にご多忙とは重々承知しておりますが、どうかお付き合いください。

水口です。

参考になるかどうか分かりませんが、思い出した時に書き込みます。

源平の合戦で、遠賀芦屋か豊前での合戦かという河嶋様の検証されたものがありましたが、伊藤常足はたしか豊前ではなかだろうかと、しかし、よくよく考える必要があると書いていたと思います。

常足は実際に、豊前・豊後に行ってそのように書いているようですね。

常足はどのように考えていたのでしょう・・・・ その答えは今、読み下し作業を続けている「群書抄録」に残されているかもしれません。

ただ、この読み下し作業は始まったばかりで全体そして詳細は分かっておりません。この時代の史料は、物語はあっても確実な史料が無いのが実際だと思います。

辛うじて吾妻鑑でしょうか、・・・平安遺文にも鎌倉遺文にも見当たらないと思います。

当時の神社や古寺での記録でしょうが・・・それはかなり難しいでね・・・。

水口先生へ

貴重なご教示ありがとうございます

伊藤常足も同じ疑問を持っていたことが何よりもうれしく、ニコニコしながら入浴したら、ボディーソープとリンスを間違えて全身ヌルヌルになってしまいました(笑)。

さて、「芦屋浦合戦」は中世の合戦らしく正体不明です(近世・近代も正体不明ですが)。先生にご覧頂いたブログでは距離的に遠賀芦屋浦は遠すぎるということで、豊前東部か別働隊かという結論になったのですが、実はもうひとつ学生時代からのモヤモヤがありました。

それは、「原田種直子息嘉麻兵衛尉」がなんで山鹿兵藤次秀遠の本拠地にいるのかということです。原田氏(大蔵系)も山鹿氏(菊池系)も平氏の家人ではなく「与党人」、しかも九州支配をめぐって対立している有力在庁官人ですから相応の独立性があるはずです。「今は緊急事態だから、嘉麻兵衛尉を芦屋に入れる」などの下知をしたら、山鹿兵藤次秀遠は烈火の如く怒るでしょうね。男衾三郎はこの時代、どこにでもいたでしょうから(平家物語巻八で原田種直が「あしかりなん」と山鹿城に入るのをためらったのはこのためだと思われます)。

まあ、ひとつ譲って原田・山鹿両氏がほとんど家人化していたとしても、やはりこの命令は受け入れがたいものだったはずです。なぜなら、原田氏は重盛系、山鹿氏は宗盛あるいは知盛系の家人だからです。もし、この系統を無視して命令を出したら、山鹿秀遠は阿波民部よりも早く離脱したでしょう(重盛系の維盛・資盛、その家人の緒方惟義の離脱が続いていただけに余計腹立たしいでしょうね)。

常足大人がどのような根拠で疑問を抱いたか楽しみです。

水口先生の高崎節子女史の御著作の市販と「群書抄録」の翻刻を心まちにしております。

河島直樹

追伸 私が属しております「八幡郷土史会」におきましては、5月18日(日)13時から「いのちのたび博物館」の佐藤凌成先生をお招きして、本年度の第一回歴史講演会を開催いたします。演題は「戦国時代の麻生氏」です。私が担当幹事を務めております。

もしご興味がおありでしたら御席を準備いたします。ご一報ください。

おはようございます。

今日は公務で午前中、11時から中間市、昼からは福岡県の会議(芦屋町で)があって会議漬けです。

(笑い) その前に母を病院へ連れて行かないと・・・。

お話の中で、山鹿氏は菊池系ということを書かれていましたが、思い出しました。父が芦屋の山鹿氏と熊本の菊池氏の関係をすごく調査していました。芦屋から熊本へ移ったか、一族ではないかと・・・とくに遠賀郡の山崎神社の事。その関係で藤原実資の小右記も父は相当読み込んでいましたね・・・・原田氏(大蔵系ですね)

律令時代に熊本の山鹿氏が遠賀の島戸駅・橋?を修理したとの史実をどのように解釈するかの問題だったと思います。

まあ結論はどうなったか途中で病気となり、そのままです。

父が書き残したものは有りますが、まあ父の頭の中までは推測しかねます(笑い)

あとは遠賀町鬼津地区にある、「小鳥掛」という地名の由来も、鎌倉御家人の三浦氏の所領だった可能性・・・・などなど、父が調べていたことを次々と思い出しますね。

いのちの旅の佐藤さんですね、・・・1・2年前ですが、麻生文書のことでお世話になりました。面識はあります、佐藤さんが覚えているかどうかは別として。

5月18日、出席したいのですが、遠賀でその日は郷土史相談会ですので、すこし時間ください。またこの件については、このメールのやりとりでご連絡します。