つい最近、「里城(さとじろ)」という言葉を知った。「google」で検索しても『精選版日本国語大辞典』の「平地の村里に築いた城。平城。」と、「毛利隆元書状」の用例しか出てこないから、まだ歴史用語にはなっていないのかもしれない。イメージとしては、交通の要衝に発達した村や町を守るために(あるいは収奪するために)、すぐ近くの小丘に築いた小領主の城館や砦といったところか。こじんまりとしているが、武家造の館、倉、馬場、市、鍛冶場など、中世の町や村を彷彿とさせ、「主城」と呼ばれてきた山頂の城を単なる「避難所」にしてしまうほどに力強い言葉でもある。

そういう意味で、永犬丸の園田城・園田浦城は「里城」と呼ぶにふさわしい。

永犬丸は西海道と金山川が交わる地であり、上津役郷と折尾郷の境でもある。かかる地には、古来、津や市が発達する。考古遺物は縄文から中世まで絶えることなく、この地が八幡西区域で最も繁華であったことを示している。北九州市埋蔵文化財調査室の西海道推定線に従えば、引野方面(東)からきた西海道は、砥石橋で金山川を渡り、「善光寺」で突きあたって右折、永犬丸中学校正門前を北上して「北浦廃寺(最近は夜久駅に比定される)」を左折し、芦屋の嶋戸駅(西)に向かう。この少し大きめのクランクの中で、特に物流の中心になりそうなのは、南の砥石橋付近と北の北浦廃寺(夜久駅)近辺であるが、まさに園田城は砥石橋を、園田浦城は北浦廃寺(夜久駅)近辺を見下ろす地にある。

かつては両城あわせて巨大城郭と見る説もあったが(「福岡県中近世城館跡」の北郭・本郭・南郭の表記はその名残か)、現在は別々の城と見る説が有力のようだ(麻生氏の防衛兵力からの類推による)。城域の規模や「馬責場」等の字名の所在から、園田城が古く園田浦城が後に築城されたかと思われる。史料がなく城主は不明ながら「筑前国続風土記」には伝承として「麻生近江守(鎮里)」の名が伝えられるが、青磁・白磁・瀬戸焼や土師器などの出土物から、14世紀後半から15世紀前半の北九州市内では最古の城と位置づけられている。

それにしても、なぜこんなにも近く(200m程度)に二つの城があるのか。行政・経済の拠点が「里城」であるなら、新しく城を築いて移転するのは不経済ではないか。

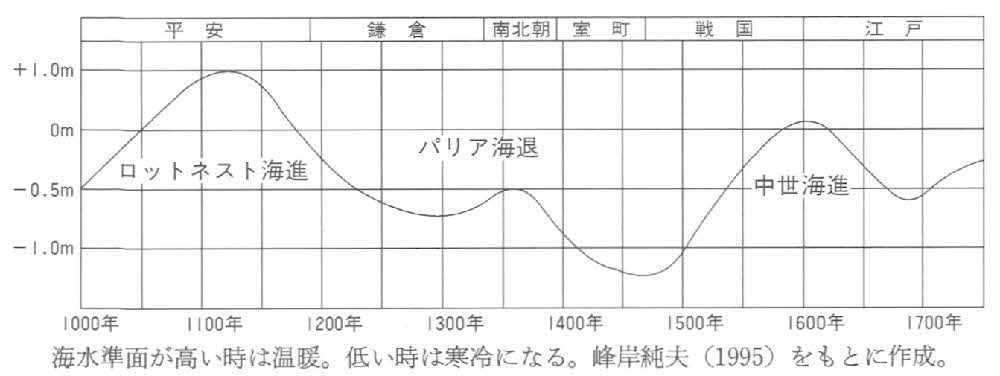

結論から言えば、私は経済的な理由があったのではないかと考えている。原因は中世の「パリア海退」である。耳慣れない言葉であるが、パリア海退とは14世紀後半から16世紀中頃に発生していた、現在より1m以上海水面が低くなった現象である。

近年、日本中世史の分野でも気候や気温などの自然環境の変動に注目する研究が進められるようになってきた。それらの研究にはたいがい下図のような「フェアブリッジ曲線」と呼ばれるグラフが載っている。気候の温暖・寒冷との関係については、諸方面からの批判があるようだが、日本においても文献史料・絵画資料や考古資料からの情報ともよく合致するとされている(山本一九七六、磯貝一九九四、峰岸一九九五など)。

現在、八幡西区を縦貫する金山川沿いでは、永犬丸地区を中心に都市化が進んでいるが、ハザードマップを見ると、永犬丸中学校のやや南側の園田城(いわゆる南郭)のすぐ下までが「想定最大規模の高潮浸水想定区域」とされている。どうやら海抜4m程を想定しているようだ。現在でも高潮は浸水被害をもたらすが、中世においても「マップ」の黄色エリアはおおむね湿地帯で、塩害のため稲作はまともな稲作はほぼ不可能だった。ただし交通が水運中心であった時代だからメリットがないわけではない。満潮に乗って棹ささずに船を遡上させ、陸運を介さずに船荷を里城の蔵にじかに入れることができるのである。先述したように中世はパリア海退の時期で海面は1~2m低くなった。仮に1.5mとすると、海抜2.5mは永犬丸中学校前「資さんうどん」の辺りで、ここまでは大潮の日なら楽に船を遡上させることができたであろう。この地域は「園田浦城(本郭)」の真下である(国土地理院地図)。

つまり、南北朝時代ぐらいまでは船は金山川を遡って「園田城」まで達することができたが、室町時代になると手前までしか上れなくなり、数百mを陸路で運ばなければならなくなった。毎月の手間と労賃はじわじわと政所を圧迫する。その煩いを軽減するために、ほんの少し南の「園田浦城」に「里城」を移築せざるを得なくなったのではないか。仮説でしかないが、海岸からほど近い地域における中世城館の小移動が、今後、他所でも見出されると確信する。

なお、中村修身氏は「北九州・京筑・田川の城」において、出土遺物中の焼物や麻生氏の一族相克の状態から、園田城を園田浦城に対する「向城」とされた。「向城」と「里城」は対立する概念ではない。城はリユースされるものであり、捨てられた「里城」も、戦時に掘り返せば立派な「向城」になるからだ。ただ、200mという近距離に「向城」を築いたら、攻める側は守備態勢を取る前に籠城側に突破されそうに思うのだが、私は城郭に詳しくないので分からない。

八幡西区の南域は、明治から昭和の石炭掘削と鉱害復旧事業によって地形が大きく変化しており、その復元は困難と聞く。「園田城・園田浦城」も、高度成長期のセメント用の採土や平成の宅地開発で南郭の一部を除いてほぼ破壊されてしまった。二つの城について語る一次史料も今のところ皆無だ。だが、「永犬丸」は八幡西区のかつての景観を再現するためには欠かせぬ地である。竹下岩夫先生以下、昭和の青少年達の発掘成果と令和の新しい知識と発想を駆使して、今後も二つの城の存在理由を粘り強く考え続ける必要がある。

開発前の園田浦城址全景(北筑1・2丁目)左から、北郭・本郭・南郭。

北筑高校の裏門辺りが本郭だった。すぐ手前が金山川の土手。昭和40年代の景観だろうか。

(「園田浦城址発掘調査報告書」より複写)

【参考文献】

・「筑前国続風土記」(貝原益軒)

・「古気候学データとの比較による歴史分析の可能性」(中塚武)

- 「北九州・京筑・田川の城」(中村修身)

・「武士と荘園支配」(服部英雄)

・「福岡県の中近世城館跡Ⅱ」

・「園田浦城址発掘調査報告書」

・「永犬丸の歴史」

コメント

昭和44年生まれの私は園田城城址で遊んでいました。厚生病院所有の厚生グランドから金山川の橋に向かって(八枝小学校に向かって右手)の鬱蒼とした林(今池方面)を抜けたり、城跡の階段を駆け上がり城の土台てっぺんにはダッシュしたり…懐かしいです。城跡の近くではアンモナイトや地層がくっきりと見えていましたねぇ…。

コメントありがとうございます

園田浦城の近辺はこの20数年で大きく変わってしまいましたね

主郭・北郭は造成されて平地になり、美しい住宅地と公園になりました。

けれど資さんうどんの駐車場から金山川越しに城址(北筑1,2丁目)を見るといくらか中世の昔を偲ぶことができるような気がして、毎朝、車を停めて眺めていました。

昭和であれば、もっとはっきりと偲ぶことができたでしょうね。うらやましい限りです。