ゴルフにせよ麻雀にせよ、上司がいるとき、部下はよっぽど気を遣うものらしい。

「1位になってはダメ、2位がベスト」のような処世術をもっている方もいらっしゃるに違いない。そういう方に伺いたいのだが、あなたが九州支社の課長だったとして、

「本社から上司(重役)が隣に引っ越してきたらどんな気持ち?」

ア、うれしい

イ、やる気が出る

ウ、気が重い

エ、自分の引越しを考える

ドラマだと「チャンスだ!うれしい、やる気が出る」と答える人もいるだろうが、私なら「気が重い」(プライベートまで監視される!)と答えるような気がする。なかには「引越しを考える」という人もいるのではないか。(大抵の人は家族やお金のために我慢すると思うが…)

そんな状況に立ちいたってしまったのが、鎌倉期の宇都宮系山鹿氏である。

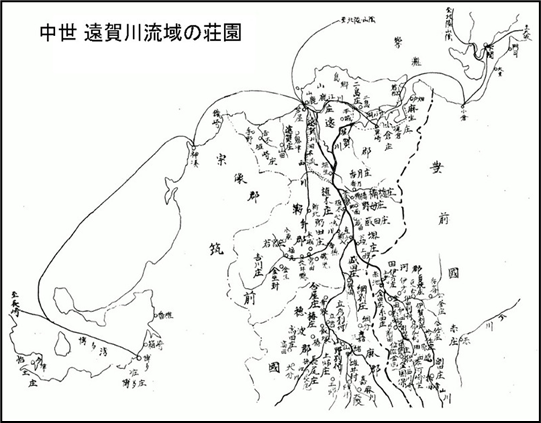

文治年間に頼朝から与えられた領地と、後に一品房昌寛から譲られた分を加え、洞海湾沿岸から遠賀川流域一帯に勢力を伸ばし、今をときめく得宗被官として、筑前国津の芦屋の権益を手にして発展するはずの山鹿氏だった。ところが鎌倉からお偉い上司が隣の垣崎庄(岡垣町)に引っ越してきた。

上司の名は越中氏(野本氏)、始祖の野本基員は源頼朝の信頼を受け、武蔵国比企郡野本に居住し、野本左衛門尉を称する有力御家人である(鎌倉幕府の基盤は武蔵・相模であった)。通字の「員」と居住地から見て、比企氏との関係を想像するほうが自然だろう。在京人として六波羅の北条氏とも関係が深く、時員(能登守・摂津守護)・師員・顕員(佐渡守)・貞員ら歴代が受領名や守護職を持つ。「吾妻鏡」にみえる基員の子の元服の記事の存在から、高い家格と北条一門との密接な関係も窺われる(五味文彦)。

『宇佐宮記』には「建久四年(一一九三)、垣﨑庄地頭長洲二郎と舎弟鯰田五郎は(八幡宮造営の)拠出を怠ったため、地頭職を罷免し、八幡宮造営奉行の越中七郎左衛門入道に与えた」とあり、その後は文永十年(一二七二)まで地頭職を相伝していたことが確認できる。また、顕員の子の貞員は、鎮西探題北条英時の三番引付で、大宰少弐武藤貞経と同格の待遇で宇佐宮造営奉行人を務めている。現代に例えるなら、本社部長が九州本部支社の重役として赴任してきたというところだろうか(あなたは支社の課長である)。

律令が理解や運用の困難さゆえに無意味になったこの時代、生命や財産の安全は領主の実力が保証する。それゆえに鎌倉武士は、近隣の名主どうしのいざこざや地頭・領家への帰服をめぐる争いの中で、どちらかから「頼まれた」ら、時には非合法な暴力的介入を行ってでも相手を守り、同時に勢力を拡大していく。だが、その方法は近隣のより強い権力が存在すれば、当然、無力化される。いくら「私に任せておけば間違いありませんよ」と言っても、同じ系列のより強い存在が登場してしまった以上、「頼まれる」機会も減り、自然、非合法も影を潜めざるを得ない。幕府の組織の一員として、山鹿氏は越中氏(野本氏)の下向と同時に、在地領主としての粗野なエネルギーを失ったであろう。

「九州支部の課長のあなたは、お隣さんである重役と、どんなご近所づきあいをしますか」

ア、無視して何ごともなかったように生活する

イ、警戒し、いやなことをされたらやり返す

ウ、できるだけ仲良くして好感度を上げる

エ、無二の部下として、プライベートでも奉仕する。

大人であれば、「無視する」「やり返す」と答える人はそう多くないだろう。

ウとエが迷いどころか。

「御成敗式目」を作り、御家人同士のトラブル解決に熱心だった鎌倉幕府だが、近代法の基本的人権の概念が成立する前であり、相論(裁判)が当事者主義・縁故主義だったのは時代的限界というものだろう。捜査も執行も本人たちが行わなければならず、コネの強い方が有利となれば、より強い方が勝訴する可能性は断然高くなる(幕府の名誉のために言っておくが、全ての判決がそうだったわけでない。一割は弱者が勝っている。野本氏は肥前国高来一揆との相論で敗訴したことがある)。

とすれば、山鹿氏としてはなんとか越中氏(野本氏)とのトラブルを回避したい状況である。選択肢は、宥和政策をとるか、野本氏の被官になるかの二つ(ウとエ)になる。

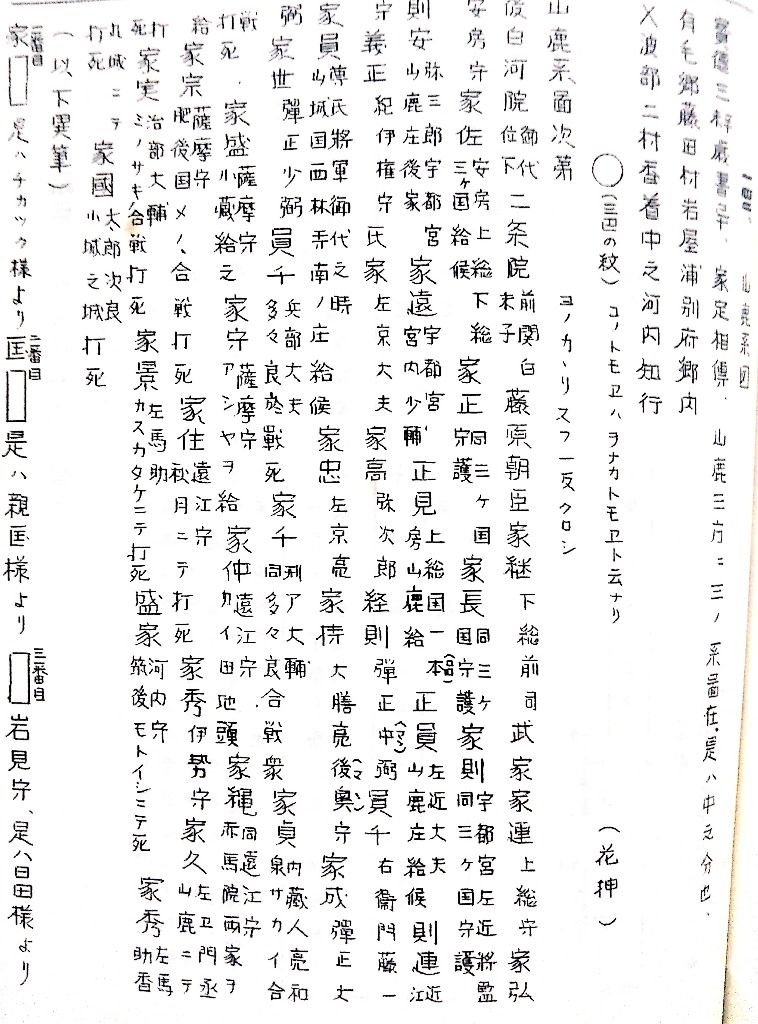

残念ながら鎌倉時代の山鹿氏の活動は全く記録がない。しかし、わずかだが宥和政策をとった形跡が「麻生文書」142の「山鹿系図」に存在する。

麻生系図は数種類あるが、「山鹿系図」は記された人名が麻生諸系図や尊卑分脈とほとんど重ならず、謎の系図と呼ばれている。しかし、竹中岩夫氏はこの中の「正見(一本房)」を「一品房昌寛」とし、「昌寛系山鹿氏」の存在を提唱された。その中に「員」の名をもつ者が「正員・員千・家員・員千」と四人(重複を除けば三人)登場する。宇都宮系図や高階系図には「員」を名のる者はほとんどいないから、先祖の名のりとは無関係で、加冠や婚姻など他氏からの影響を感じさせる(現在でも、妻の実家のおじいちゃんの名前を一字いただきました、という話を時折耳にする)。

近隣で「員」を名のる氏族は、遠賀川対岸の垣崎庄(遠賀庄ともいう)の地頭職を持つ越中氏(野本氏)がある。宥和政策の常として、何かしらトラブルになりそうなとき、格下の氏族(山鹿氏)は、格上(野本氏)の意図を忖度し譲歩することになる。これが何度も繰り返されると、いつのまにか格下氏族は格上氏族から一方的な譲歩を要求されるようになる。表向きは対等だから、親和のための嫁取り婿取りは行われるだろうが、力の差は開くばかりで、本意とは別にそのまま被官になってしまう氏族も多かった(というより家格が高い氏族は、中世の間に遅かれ早かれそうなった)。

さて、野本氏の遠賀郡経営の意図とは何だろうか。北条得宗家のみならず、鎌倉有力御家人が全国の交通の要衝を掌握しようとしていたことは有名である(例えば三浦氏は宗像社の預所職を有している)。朝鮮半島や中国本土、国内の交易・流通を盛んにし、貨幣経済の発展に則した政策を幕府はめざしていた。垣崎庄の野本氏は当然隣接する筑前国津芦屋を支配しようとするだろう。残念ながら野本氏の芦屋支配に関する史料は皆無だが、弘長二年(一二六二)と文永四・五年(一二六七~八)に、得宗被官宿屋入道が蘭渓道隆に芦屋寺を寄進してきた旨を記す書状が存することから、この頃には芦屋津は得宗領になっており、その管理は山鹿氏ではなく、宿屋氏のような得宗の側近的被官が担っていたと考えられる。宥和路線の甲斐あって山鹿氏が芦屋から閉め出されることはなかっただろうが、富を独占的に得られる地位を保つことはできなかったに違いない。

惣領制が崩れようとする時代、芦屋津で得られる流通・交易の権益は、分離しようとする庶家をつなぎ止める大きな魅力だったはずである。だが、それも期待ができなくなった。不動産も動産も増やせなくなってしまったじりひんの惣領家を、彼らはどのように見ただろうか。

- ちなみに「エ、無二の部下として、プライベートでも奉仕する」を選んで成功した氏族として、直方・宮若市の「粥田(開田・ 頴田)氏」がいると思うのですが、まだ確証がありません。しばらく、お待ちください。

「本社・九州支社が倒産しそう。あの上司の去就は不明です。あなたはどうしますか」

ア、最後まで会社のためにがんばる

イ、とにかくその上司についていく

ウ、他の会社への転職の準備に入る

エ、その他( )

本社は鎌倉幕府、支社は鎮西探題、他の会社は少弐氏・大友氏のような鎮西有力守護家になろうか。三年後には後醍醐天皇から北部九州の北条氏没官領を与えられた足利尊氏が候補に入る(尊氏は挙兵以前に後醍醐から九州の指揮権を得ていたらしい)。

鎌倉幕府の滅亡の原因は、最新の研究では不明とせざるを得ないらしい。学校で習った「元寇の恩賞がもらえなかったことに対する不満」は、間違いではないが、数ある原因の一つという位置づけになった。当時、幕府権力は元寇を契機に全国に行き渡り、御家人だけでなく、本所一円地住人(貴族や寺社勢力の家人)への指揮権をも持つようになった。ピークは過ぎたものの安定期といっていい状況であり、当時の人々もその滅亡のわけのわからなさから「前執権北条高時の田楽好き・闘犬好きが原因で幕府が滅んだ『太平記』)など、ゴシップ的な原因を語らざるを得なかった。

菊池武時の挙兵に少弐氏・大友氏が従わなかった(家格から言って当然ではあるが)のも、当時の人々が幕府の滅亡を予見できなかったが故である(両氏の参戦は、六波羅・鎌倉失陥の情報が入った後である)。

当初、山鹿氏が選択したのは「ア」だった。「累代の得宗被官として重恩に報じる」のようなスローガンであったろうか。もちろん、幕府再興が可能との前提である。

建武元年(一三三四)一月、規矩高政・糸田貞義が筑前国で蜂起するが、山鹿氏はこれに従い帆柱山城に拠って建武政権に反抗した。『鎮西志』によればこのとき従ったのは、門司・山鹿・麻生・長野・柚坂・弓削・宗・杉・原・香月など三千余騎、高政・貞義の被官や北条一族所領の代官(地頭代)等、いわゆる北条恩顧の者達である。

越中氏(野本氏)がこのとき芦屋に居住していたかは不明だが、「鎮西志」には挙兵直前、規矩高政が芦屋に潜伏していたことが語られており、北条氏にとって芦屋は安心の地であった。

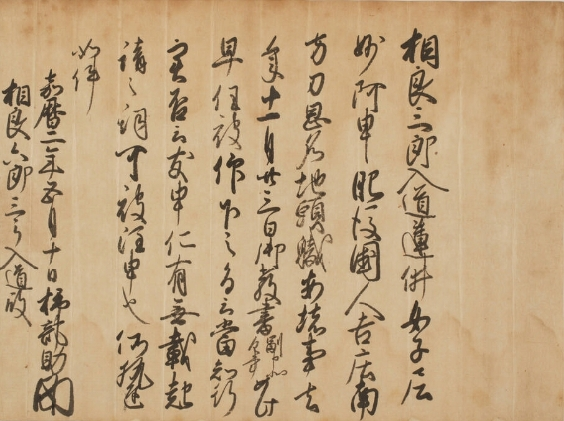

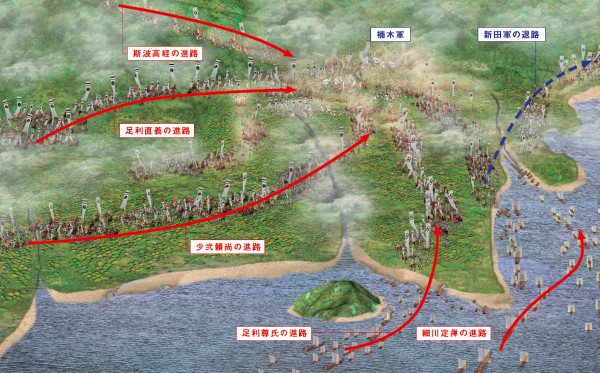

七月、山鹿庶家の裏切りで帆柱山城は落城、規矩高政は蒲生虹山城で自刃した(南九州に逃れたとする説もある)。この後、山鹿氏は「ウ」を選択しなおし、建武政権を生きながらえ、新田・楠木・北畠に敗れて九州に下向した足利尊氏を芦屋に迎え入れる。このとき尊氏は、赤間関から「内海行程一日、筑紫の筑前の国あしやの津に着き給う『梅松論』」とあるから、下関から洞海湾、江川を経由して芦屋に着いたのであり、当然、山鹿(麻生)氏はすでに足利方に参じていたことになる。

建武三年三月、尊氏は多々良川の合戦で菊池氏を破り、五月に湊川(兵庫県神戸市)で楠正成を敗死させて上洛した。このとき足利軍は海陸に分かれて並進したが、足利直義率いる陸路浜手の大将は少弐頼尚で、山鹿(麻生)氏を含む筑前の将士二千余騎が先陣を務めた。「麻生文書」によれば、同年七月麻生宗教(家宗)は足利尊氏から感状を得ている。

また山鹿家員は建武五年三月から七月にかけて、高師直麾下で北畠顕家・顕信兄弟との戦いに活躍し、尊氏から山城国西林寺南ノ庄を給与されたと伝わる(山鹿系図)。山鹿氏に再び日が当たろうとしている。

【まとめ】

南北朝期を待つまでもなく、鎌倉時代のうちに宇都宮系山鹿氏の活動は不活発になった。それは、幕府の有力御家人にして西隣の垣崎庄の地頭、越中氏(野本氏)の存在に拠るところが大きい。芦屋津は筑前国津として垂涎の的であり、朝鮮半島や中国本土との交易や貨幣経済が発展しつつあったこの時代、流通に敏感な有力氏族が放っておくはずはなかった。得宗被官なるがゆえのメリットはもちろんあったはずだが、それゆえの弱み(幕府内での行動規範)が山鹿氏の発展の可能性を薄くしてしまった。

元弘三年(一三三三)、突然の鎌倉幕府と得宗、鎮西探題の滅亡は、累代の得宗被官であった山鹿氏には大きな打撃であった。しかし、足利尊氏の九州下向と南北朝の動乱は、そんな山鹿氏にリスタートの機会をもたらしたのである。

【参考文献】

・「麻生文書」九州史料叢書

・「宇佐宮の職人とその活動」(外山幹夫)

・「吾妻鏡」

・「鎌倉時代の麻生氏とその一族」(竹中岩夫)

・「広報おかがき」

・「得宗被官禅院寄進の背景」(今野慶信)

・「太平記」

・「博多日記」

・「吾妻鏡の方法 : 事実と神話にみる中世」(五味文彦)

・「鎮西評定衆及び同引付衆・引付奉行人」(川添昭二)

・「図解 南北朝争乱」(エイ出版社)

コメント