福岡県地理全誌巻之四十五 (第五大区) 遠賀郡之七

【十五小区二村之内】香月(かつき)村

香月村概説

【西南】福岡県庁道程十三里十町

彊域 東、畑村【二十町余】・小嶺村【二十四町】。西、楠橋村【十五町】・馬場山村【十五町】。西北、中間村【一里】・下上津役村【二十二町】に接し、人家は、本村【蓮花寺・笹田口・辻・沖・三條・高屋・大柿・池ノ内・片原町、百三十八戸】、石坂【上町、南北長八十三間 下町南北長九十九間、三十七戸】、

胞衣田エナダ【七戸】、宮ノ脇【四戸】、田屋【二戸】、池田【五戸】、城下ジョウゲ【一戸】、七所にあり。

古くは此村、笹田・畑・楠橋・金剛・馬場山・小嶺・朝霧(今、中間村に属す)、上津役・折尾の十村を、香月庄と言えり金剛・笹田は、後に鞍手郡に隷せり。近世は本村の内をも分けて、上香月・下香月と呼ぶ。

文字は、「勝木(東鑑・北条九代記)」、「加月(聖光上人伝)」など書けり。

村の名義は、日本武尊、熊襲を伐たんとして下向ありし時、此の地に宿らせたまい、「花香り、月清き所」と、のたまいし故に香月村と号すと言い伝う(説、下の杉守神社の條に見ゆ)。村位、上。地形、東南高く、西に低し。運送の便、中(黒崎駅官道、石坂)。土質、東南四分、青真土に小礫交じる。西三分鼠色真土。北三分赤土に沙交じる。八分は乾地、二分が湿地。地味、三分上、三分中、四分下。田は晩稲・麦。畑は麦を作る。香月川近く、水害あり。又、旱患あり。土産は石炭。

戸口・田圃・租税・山林

○戸口

一 戸数 百八十九戸

内

一 士族 四戸

一 僧 四戸

一 平民 百八十一戸

一 口数 九百五十八口

内

一 男 四百八十九口

一 女 四百六十九口

(職分)従者(男五人、女二人)。支那学(男一人)。医術(男四人)。農(男二百六十二人、女二百五十五人)。雑業(男一人、女一人)。雇人(男十七人、女十八人)

○田圃

一 田畑段別 百二十三町七段七歩

此石高 千七百十三石九斗七合

内

一 田段別 九十三町二段七畝二十九歩五厘

此石高 千五百二石五斗二升五四勺二才

一 畑段別 二十八町七段二十四歩五厘

此石高 二百十一石三斗八升六合五勺八才

一 大縄田畑段別 一町七段一畝十三歩

○租税

一 米大豆 六百五十七石九斗六升四合 正租

此代金 千八百三十円九二十銭

内

一 米 五百九十三石九升九合

此代金 千五百七十五円四十二銭五厘

一 大豆 六十四石八斗六升五合

此代金 百五十四円七十七銭五厘

一 米大豆 十九石七斗三升九合 雜税

此代金 五十四円九十銭六厘

内

一 口米 十七石七斗九升三合

此代金 四十七円二十六銭三厘

一 口大豆 一石九斗四升六合

此代金 七円六十四銭三厘

一 金 十三円九十九銭六厘

○山林

一 山段別 二十町四段八畝十歩

内

一 三町八段歩 官林

一 八町九段三畝十歩 草山・野山

一 六町六段三畝十歩 元証文山

一 四段歩 社山

一 七段二畝歩 寺山

橋梁・池塘・牛馬・砿山・学校・電線・河渠

○橋梁

一橋 二所

一 石橋一所(中ノ谷川筋中ノ谷 官費) 長一間 幅二間

一 同 一所(香月川筋石坂 同上) 長十間 幅一間半

○池塘

一 池九所

内

一 一所(新開 官費) 水面二町一反歩 水掛田二十二町八反九畝歩

宝暦四年(1754)甲戌築立

一 一所(武常谷 同上) 水面七反歩余 水掛田一町二反八畝歩

宝暦九年(1759)己卯築立

一 一所(池田 同上) 水面七反五畝十歩 水掛田八段九畝歩

安政六年(1859)己未築立

一 一所(白岩 同上) 水面二段歩余 水掛田二十町一反二畝歩

一 一所(庭草 同上) 水面六反歩余 水掛田三町九反歩

一 一所(千体地蔵 同上) 水面一町六反歩 水掛田十二町四畝歩

一 一所(中ノ谷 同上) 水面一町二反歩余 水掛田六町六反七畝歩

一 一所(当村抱中間村用水)一所(通谷同上)水面一反歩 水掛田七反歩余

一 一所(梅ノ木谷 民費) 水面七畝歩 水掛田四町歩

以上六所築立年不詳

○牛馬

一 牛 八十八頭

内

一 牡 十一 頭

一 牝 七十七 頭

一 馬 三十九 頭

牡

○礦山

一 石炭礦場一所(鳥越)

○学校

一 小学校(宮脇)

生徒百一人

内

一 男 九十九人

一 女 二人

○電線

一 機柱 二十本(四百九十九号より五百十八号)

北:小嶺村界より、西南;馬場山村界に通ず。道程十町二十七間五尺

○河渠

香月川

東、畑村界より流れ来たり。村の北を過ぎて、中間村界に入る(上流を畑川という)。長二千百間、幅平均四間。平水一尺、満水四尺。土橋一所(石坂)

神社・仏寺・古蹟・墳墓

○ 神社

【村社】杉守神社【本殿横三間入二間。渡殿二間四面。拝殿三間四面。鉄鳥居一基、石鳥居一基。社地一千二百坪。氏子三百六十四戸】

村の南三町、紅梅園にあり。当郡七旧社の一つにて、香月・畑・馬場山・小嶺四村の産神なり【古くは鞍手郡笹田・金剛も敷地なり】。

祭神、日本武尊。相殿、神功皇后・八幡大神・仁徳天皇。祭日、九月二十日。

『香月家記』に曰わく、人皇十二代景行天皇二十七年、西方の熊襲従わず。王命により太子小碓尊をしてこれを征伐せしむ。丁酉の歳の秋七月、尊、大和を発して筑紫国に航ると云々。筑紫国に到りその国人を催促す。小狭田彦オサダヒコなる者あり。先ず来たりて従う。胸肩縣主・遠賀縣主らこれに次ぐと云々。

日本武尊、既に旅を解き(軍を解散し)而して筑紫国に還り、小狭田彦の家に入御す。この時三月十五日丁卯の日なり。「春月皓皓として杉桜の樹間を照らし、前川の水に映る。その景色甚だ好し。愛すべし憐れむべし」。尊、月に嘯き花に吟じたまうて、「あな、楽し、花は香り月は清きところかな。今より以て後、此の地を香月邑と名づけよ」と宣り給う。尊、香月邑に在ること月余、軍士に賞録を賜う。先ず小狭田彦を封じ香月君と号すと云々。香月君小狭田彦なる者は、香月氏の遠祖なり。

又云わく、景行天皇四十一年辛亥、東夷、皇命に従わず。日本武尊東征して悉く討伐す。近江国膽吹山イブキヤマを超えるの日、大蛇を踏みてその毒に中たり、伊勢国能褒野ノボノに崩じ給う。時に御年三十なり。香月君、此の事を聞きて、旦に啼哭し、夕に泣血す。或る夜、夢に尊を見奉る。親しく仰せ言ありて「往昔、杉桜の間の月、前川の水に映るを見ゆ。今なお追慕の志あり。我、白鳥と化して此の地に飛来せん」と宣りたまう。香月君、悲嘆益々切す(身にしみて悲しみを感じた)。因りてその神霊を香月邑に奉祀し、後世、杉守宮と号し奉るは是なり。

爾後、応神天皇の御宇、小狭田彦の曽孫二人あり。長を香月宗家と為して香月君に任ず。次を神官となし千々石氏と号せしむ。世々相伝して杉守の神霊を奉祀すと云えり。

【按ずるに、香月の名義「花香る月清き地」と云えるは、無下に後世附会の説と聞こゆ。

伊藤常足も「聖光上人伝に加木庄と書き、高辻帳に香月とかくにつきて、さまざまに説を枉げたるは論の限りにあらずと云えり。

その門人宮永保親が考には、「香月は東鑑・北条九代記等に『勝木』とかけり。勝木も又中世改めたる文字にて、往古は『香木』或いは『桂木』『葛城』などや書けんと思う由あり。そは、大和国葛城に拠るあらんか。

如何にと云うに、此の香月村は、香月庄とて六箇村あり。その中に金剛村と云う村あるは、葛城金剛山と並べる大和国の地名によりてなり。その起こるところは、大己貴オオナムチの御子『葛城一言主命カツラギ・ヒトコトヌシノミコト』、またの御名を『味鉏高彦根神アジスキタカヒコネノカミ(※鋤を神格化した農業神で、賀茂氏等の古代氏族と関連があるとされる)』を此の地の杉守社に祭れる由ありて、然云わるるにはあらぬにや(そのように言われたのではないだろうか)。

『杉守』も始めに『椙森』と書かれども、『杉』も『椙スギ』も仮字にて、『味鉏の神』の『鉏スキ』や、もと用いし実字ならん。高彦根神を宗として大己貴命の御子神八柱を祭りて、鉏守八所と伝うるならんか。後、『鉏』を『杉』に改めたりと見ゆ。対馬国與良郷ヨラゴウ八幡社の鰐口の銘に、『筑前国垣生郡十五所大明神・杉守八所大明神』とあり。御子神なる故に同社永禄の鉄鳥居の額に『若宮杉森宮』と記せるものなるべし。後世若宮は仁徳天皇のことに限れるが如くなりたるを以て、仁徳天皇并びに日本武尊・神功皇后をも合わせ祭れるなり。

又、香月と書けるは古事記に香木を加都良カツラと訓めり。是に倣いて、カツラキのラを略してカツキと云えるにはあらぬか。豊前国田河郡上野村興国寺と云える寺の過去帳に、香月氏を桂木氏と書けるところ多く見ゆ。香月村の枝郷畠村(※畑村)より出す古硯銘にも、『香月山』を『桂木山』とかけり。

又、按ずるに日本武尊の筑紫に下りたまいしは十月なり。十二月に至りて熊襲亡びたる趣、日本記に見えたり。然れば花のある時にあらず。香月の説、いよいよ信ずべからずと云えり。

今按ずるに、大己貴命の御子八所と云えるは、御井命ミイノミコト・味耟高彦根命アジスキタカヒコネノカミ・一言主命ヒトコトヌシノミコト・事代主命コトシロヌシノミコト・高比売命タカヒメノミコト・御穂須須美命ミホススミノミコト・山代彦命ヤマシロヒコノミコト・若布都命ワカフツノミコトの八柱神なり。垣生村十五社の條と併せ考うべし】

社家の説に「陽成天皇の元慶二年(878)戊戌正月三日、神官千々石朝麿に神託ありて、「神功皇后・応神天皇・仁徳天皇を本社の相殿に祭るべし」とありしかば、中殿に日本武尊、右に神功皇后、左に応神天皇を同殿に合祭して杉守宮と号すと云えり【昔は杉森とかけり】。

【杉守神社本殿】

麻生次郞貞次、折尾村を寄附す。香月七郎大夫興則、文明六年(1474)甲午五月に杉守宮を建立して笹田村にて水田二十町を寄進す。

又、香月家記に「弘治元年(1555)乙卯三月十九日夜辰五更、経考ツネタカ?に夢の告げあり。

十六,七才ばかりの童子、枕の上に立ちて曰く、

「土も木も神の社に在る物を隠屋形に何を嘆くぞ」

打ち返し打ち返し三遍唱えて雲の如く消えぬ。これ則ち杉守神の御告げなり。

※「考」の読み:たか・ただ・ちか・とし・なか・なり・なる・のり・やす・よし

経考、翌日杉守仮殿に詣ず云々。石松勝重・岩武経武に命じて神殿の焼土八尺を堀り去り、宮山の新土を以て之を埋めて地形を為すべく、両士、足軽を促し土民を集めて地を掘ること五,六尺ばかり、一壺を掘り出す。開破してこれを見る。金丸二箇・銀丸三箇・銅丸三箇、都合八箇、その大なること鶏卵の如し。経考云々。両士に命じて杉楠の大木を伐らせしめ、掘り出したる所の金銀を以て財用となす。土木の功、不日にしてなりおわんぬ。

又、同九月二十日の夢に、経考の鳥居を立つべき田を示さる。即ち芦屋の鋳工須藤浄慶に命じて鉄の鳥居を鋳造せしめ【高八尺二寸なり】、扁額は彼の掘り出せし銅にて製しけるを、昔の額は元和の頃、盗人取りける故、今の額はその頃新たに鋳て掛けしと云う【縦一尺二寸二分、横九寸三分。中に杉守宮の左に若宮願主、右に氏人経考と鎬ケズれり。若宮とは、新宮皇后・応神天皇・仁徳天皇の三神を云う。文字十一字の内、経考の二字は凹入の陰字にして、外の九字は挺出しヌキダシの陽字なり】。

此村に次郞太という大力者ありて、この鳥居を芦屋より舩に乗せて黒川【即ち香月川なり】まで来たり。それより杉守宮まで六,七町の間、一人にて鳥居の柱一本ずつ持ち来たりし由言い伝う。

その後、慶長十三年(1608)戊申五月二十日の事なりしか、黒田家の老臣井上周防之房、この辺を領してありし時、その子善右衛門一之、この鳥居の精工なるを愛して、わが家に取り入れんとて、此村の鍛冶八右衛門と云う者に命じて鳥居を毀んとしけるが、俄に大雨降り出でて、鳥居より火の出ること火焔の如し。八右衛門、忽ち眼くらみて死す。善右衛門は拝殿より下知してありしが、目暗み心消せて、拝殿より下に倒堕して、面に疵付き足を損じて、病臥すること数月なり。そのほか様々な不祥の怪異どもありしかば、神祟を謝せんとて、傍らなる若八幡社を造建せしとかや。

鳥居に八右衛門が毀したる迹、今に顕然たり。八右衛門が家も幾程なく絶え果て、その宅址、田となり、今鍛治田と云う。

又、弘治年中(1555~1558)、香月兵部少輔盛経と云う者ありて、社邉の大楠を伐りて舩を作らんとしける時、大風にわかに吹き、楠より火出でて焼けたり。故に盛経恐怖して、この木を伐ることを止めたり。

この楠の枯木、近き頃まで一丈ばかり上は焦がれて炭になりてありしが、今は朽ちてなし。その根株、石の如くにして猶御手洗の小池の底にあり。その頃は本社の東九町杉森蓬生原の後ろ、杉牟田と云う所にあり【今は田となり、新開と云う】。即ち香月君の館迹なり。

元享二年(1322)壬戌、盗賊ありて此所を放火せしかば、その災延べて本村に及べり。因りて今の社の北、今の若八幡宮ある所に移し、宝永三年(1706)丙戌、又、今の地に移す。古は大社にて御旅所に神幸もありしが、今は絶えてその事なし【御旅所は本社より百間ばかり西葉川と云う所にありて、田となれり】。恒例の祭日に神楽・相撲等を興行するのみ。

社宝に古剣(長八寸 銘忠永とあり】

摂社 十

熊野神社【馬場山村茶屋原】。本宮神社【鞍手郡金剛村田ノ口山】。白岩神社【白岩山、諾冊二尊を祭る。正和年中〈1312-1317〉、帆柱山の城主麻生上野介創立す。文明年中〈1469-1487〉、邑主香月七郎興則再建せり。大社なりしと云い伝う。今は纔ワズカ?なる石祠なり】。菅原神社【上殿文亀〈1501-1504〉年中、立つ】尺岳神社二所【畑村尺岳絶頂、同村中畑】。前岳神社二所【鞍手郡笹田村、同郡金剛村】。八千鉾神社【小嶺村北邉良】。菅原神社【畑村田床山】。

末社 四

須賀神社【社地】。貴船神社【胞衣田エナダ】佐瀬生神社【尺岳神社社地】。幸神社【社地】

小社十九所

貴船神社三所【西ノ小路・上殿・沖】。地神社【三反間・中道・長戸町】。恵美須五所【白岩・下石坂・上石坂・蓮花寺・馬場】。八幡宮二所【大森・馬場】。道祖神社【馬場】。厳島神社二所【白岩・葉川】。稲荷神社【甚蔵谷】。豊日別神社【胞衣田】。疫神社【上殿】。

○仏寺

吉祥寺 【本堂七間四面、寺地四千五百坪】

胞衣田にあり。誕生山聖光院と号す。浄土宗鎮西派。本山西京知恩院末なり【古は穴生村弘善寺に属せしと見ゆ】。

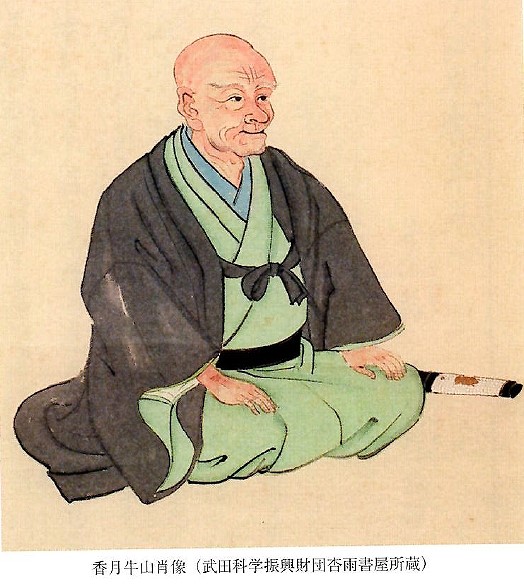

鎮西派の開祖聖光弁阿上人【香月の族古川弾正左衛門尉則茂入道順乗が子、左衛門尉則治が弟なり。

僧道光作、聖光上人伝抄に曰く「上人、諱は弁長。順乗豎者(リュウシャ;学問僧)の孫息。筑前国香月庄の人。

応保二年(1162)壬午五月六日辰時に生まれ、七歳にして菩提寺(※飯塚市大日寺)に登り妙法師に附き、九歳にして師、書を授け(※剃髪出家の意)、その性、岐嶷(※堂々としている)。

十四歳の春、登壇受戒し(戒を受けて正式な僧となり)、先ず唯心法師(※北九州市香月白岩寺)に付いて天台の教えを学ぶこと三年、後に常寂法師(※飯塚市明星寺)に従いて宗の綱目(宗の体系)を禀ウくること五年、叡山の学窓に遊ばんと欲す。

即ち寂師の教示により、観叡法橋の室に到る(※入門した)。時に嵗トシ二十二、厥后(※そのあと)、一宗の秘願を証真に禀け、学成りて故郷に還る。

明年二十九。次年一寺(※福岡市油山)の学頭に補され、三十二にして往生行業を修む。是に於いて明星寺に三層の塔婆を起て本尊を迎えんと欲す。上洛して東山禅室に詣ず。初めて法然上人に謁す。時に年三十六。

建久八年(1197)五月上旬、勧化を禀ウけ而して帰る。仏像を塔に安置し供養・道儀を遂ぐ。同十年、また、帝里に赴く。法然上人に奉仕すと云々。参学六年、懈怠なく、法然、灯を伝え畢んぬ。

元久元年(1204)八月上旬、鎮西の旧里に赴き、筑後国高良山麓にて一千日如法念仏を修し、又、同国山本郷に善導寺を建つ。この外の造寺、勝げて計うべからず。

嘉禎四年(1238)戊戌閏二月二十九日入滅とあり。この伝に拠れば、その寂する年は七十八歳なり。文政十年(1827)の六百年忌に勅して、大紹正宗国師と諡せらる】

。

誕生の地なるを以て、誕生山の名あり【『香月家記』には、楠橋村古川の館に生まるるとあり】。寺の創建は建保・元仁の間(1213-1225)と云い伝う【建保は順徳院の年号。元仁は後堀川院の年号なり】。

本尊阿弥陀仏は聖光二十九歳の時、その母聖寿養尼の慈恩を報せんために、自ら彫刻せるところなり。座像高三尺二寸余、着帯の形なり。上人母の宿胎を摸せるなり。腹帯の弥陀と云う。婦人安産を祈るに験あり。上人の肖像及び伝記十八巻【天明四年〈1784)浪華沙門了吟作】あり。又、香月七郎左衛門則宗の肖像あり。

香月氏衰えし時、この寺も頽廃しけるを、文明十五年(1483)癸卯【家記、六年六月】、香月七郎大夫興則、再興して楠橋村にて水田二十町を寄附す。阿弥陀免と云う田字、今も寺の前にあり。

寺後に妙養尼の墓【一間四面ばかりの塚上に五輪の塔あり。高一尺四・五寸。梵字あれども明らかならず。側に高二尺五寸ばかりの切石を立つ。表に「南無阿弥陀仏」。裏に「(不明:山+旨)寛政十二(1800)庚申五月朔日、施主中間村朝霧嘉作」。右側に「応保二年(1162)五月六日。寂 聖寿妙養善尼公塔」。左側に、「鎮西上人御母君也。是迠コレマデ六百三十九歳成」と銘せり】。

香月則真墓【高一尺。幅一尺四面切石なり。表に「玄々精舎浩譽牛山翁之墓。七十五歳致仕。此の日を以て大限と為し、吉祥寺前に寿塔を建つ。此所は骸骨を埋むるの地なり」。裏に「孝子香月景山 杉則道、之を建つ。年八十五にして卒す。時に元文五(1740)庚申三月十六日、世を謝す。今及和歌○○○○○と刻す。左右側の銘字不明。又、本堂の側にその仮墓あり。高五尺。表に「浩譽牛山翁之墓」。裏に「兼好法師の事故に倣い、予め宅地を卜し、寿塔を建つ。

所から花の香月も清ければかげを双ナラビの岡にたたえん

享保庚戌の歳の冬至の日、七十五の牛山香月、啓䒸則真手書」とあり。

又、観音堂・地蔵堂あり。

照園寺【本堂横五間入三間半。寺地八畝歩。檀家百四十六戸】

本村の内、中山にあり。光照山と号す【初めは光照寺と号せしと云う。此村の廃寺に光照寺あり。この名を取れるなるべし】。真宗西派。中本山は摂津国島下郡目垣村仏照寺末なり。天文二年(1533)癸巳、空心と云う僧、創建す。

大喜庵【本堂横四間入四間半。寺地二反三畝十二歩。檀家八十戸】

本村の内、竹ノ内にあり。薬王山と号す。浄土宗鎮西派。中本山は穴生村弘善寺末なり。開基の僧は恵法と云う。

小堂十所

薬師堂【河原】。地蔵堂二所【上殿・高屋】。不動堂二所【光照寺・下石坂】。文殊堂・観音堂・大日堂【共に白岩】。大師堂二所【上石坂・白岩】

○古蹟

香月氏宅址

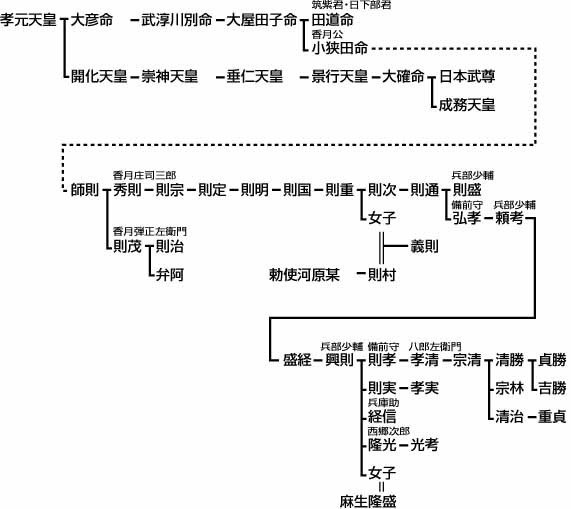

村の北にあり。圃となり殿屋敷と云う。香月家記に「香月氏は、香月君の小狭田彦の遠孫なり。源平乱の時、香月庄司秀則と云う者あり

【小狭田彦の四十二世の裔と云う】。

寿永二年(1183)癸卯、平家の一族、安徳天皇を奉って九国に落ち来たり。緒方三郎を頼まれしかども、緒方叛きしかば、当郡山鹿の城主兵藤次秀遠を頼み籠城あり。

香月庄司秀則は山鹿が叔父なり。原田種直・嘉麻兵衛尉も山鹿が一族なれば、その催促によって平家に属す。平家九国の兵を卒いて四国に至り、暫く兵気も強大なりけるが、源範頼・義経に討ち負けて、長門国赤閒ヶ関にて平家悉く亡び、天皇も海に沈み給えば、香月・原田・嘉麻・山鹿巳下分国に逃げ帰る。

その後範頼、筑前に攻め入り、下河辺庄司行平・渋谷庄司重国をして平家の見方を追伐す。香月の庄上津役原にて、香月・原田・嘉麻・山鹿、関東勢と相戦う。案内知りたる筑紫武者、此所彼処の要害所にて返し合わせ戦いければ、関東勢、長追いすること叶わず、その間に四家は己が領地に逃げ入りけり。

範頼は上津役原の西北の小山に陣を取る。その地を本城と云う。香月と関東勢と戦いたるところを陣の原と云う。

香月庄司思いけるは、平家に属せし事も一旦の勅命に背きがたく、そのうえ山鹿が頻りに申すに依りてなり。如何にもして身の罪を謝せんとて、梶原平三景時に、嫡子七郎則宗を遣わし、降人に参るべしと告げければ、景時、即範頼に申しけり。九国降人の始めと云い、殊に香月は家久しき武士なればとて、その罪を赦免せらる。その後、本領安堵の教書を賜りけり。

その子七郎左衛門則宗は、幼きより筋力人に越え相撲の達者なりしが、心ざまも鄙しからず、和歌・蹴鞠を好みければ、梶原景時、これを頼朝に申して関東に留め置きける。

建久八年(1197)丁巳、頼朝上洛あり。頼家も従われしかば、若武者を撰んで頼家に従わしむ。則宗もその一人なり。

建保二年(1214)甲戌、後鳥羽上皇、諸国より相撲の達人・力量の勇士を召し集めたまう。則宗、またその撰にあたり、上洛して院の西面の士に加えられ、従五位下に叙し左衛門尉に任ず。

承久三年(1221)辛巳六月、関東勢、都に攻め入らんとせしかば、官軍を諸方に分遣して是を防がしめらる。則宗は甲斐宰相中将(※藤原範茂、後鳥羽院の側近)に従いて宇治に向かい、六月十四日の戦さに、信濃国の住人飯沼四郎(※『承久記』に北条方の将として飯沼三郎が見える)・麻績六郎(※麻績オミ氏は小笠原庶流。惣領小笠原長清は八人の子を率いて出陣したという。東鑑の戦死者に麻績六郎が見える)二人を橋の上にて討ち取る。その後、官軍敗れて則宗は本国に帰り病死す。

『東鑑十六巻』に、正治二年(1200)二月二日、将軍家、今日、御所の侍に出御、波多野三郎盛通に仰せて、勝木七郎則宗を生け虜らる。景時与党たるによってなり。これ多年、羽林(※頼家)に昵懇し奉るの侍なり。相撲の達者、筋力人に越ゆる壮士なり。盛通、則宗の後ろに進み出でてこれを懐く。則宗右手を振り抜きて腰刀を抜く。盛通を突かんと欲するのところ、畠山次郞重忠、折節傍らにあり。座を動かずと雖も、左手を捧げて、則宗の拳りし刀に膞を取りそえ、これを放さず、その腕を早く折り畢んぬ。よって魂、惘然としてたやすく生虜らるなり。

即ち則宗を(※和田)義盛に給う。義盛、御厩侍(※下級武士の控室)において子細を問う。則宗、申して曰く「景時、鎮西を管領すべきの由、宣旨を賜るべき事あり。早く京都に来会の旨、九州の一族に触れ遣わすべしと云々。契約の趣、等閑ならざるの間、状を九国の輩に送り畢んぬ。ただし、その実を知らざるの由、これを申す」。義盛、この趣を披露するのところ、しばらく預け置くべきの由、仰せらるるところなり。

同六日、則宗の罪名ならびに盛通の賞の事、その沙汰あり。同書十七巻に、建仁元年(1201)十一月二十九日、今日、景時与党勝木七郎則宗、囚人の号を除かれ、鎮西に下し返さる。

同書二十七巻に寛喜二年(1230)二月六日、鶴岡別当法印、御所に参じ盃酒を奉る。相州(※時房)・武州(※泰時)参りたまう。駿河前司(※三浦義村)己下の数輩座に候ず。ここに上綱具し参る児童の中に芸能抜群の者あり。仰せによって数度廻雪の袖を翻す。満座その興を催す。

将軍家また御感の余りに、その父祖を問わしめたまう。法印申して云わく、承久兵乱の時、図らざるに官軍に召し加えらるるの勝木七郎則宗が子なり。所領を収公せらるるの間、則宗が妻息従類ことごとくもって離散し、その身すでに山林に交わると云々。武州もっとも不便の由申したまう。かの則宗は、正治の比、平(※梶原)景時に與同するの間、召し禁(いまし)められおわんぬ。たまたま免許を蒙りて、本所筑前国に下向の後、院の西面に候ずと云々。

八日、勝木七郎則宗、本領筑前国勝木庄を返し給わるなり。この所は中野太郎助能、承久の賞として拝領せしむといえども、子息の児童を賞せらるるによって、則宗に給いおわんぬ。

則宗が子、三郎左衛門尉則定、父死して領地を没収せらる。その族、古川左衛門尉則治、これを携けて鎌倉に行き、鶴岡別当法印によりて本領を安堵し【法印は聖光上人の心友にて、上人は即ち則治が弟なればその縁に因れるなり】、将軍頼経昵懇の士となる。

則定が子、七郎左衛門尉則国【法名心鏡】。

則国が子、備前守則重。則重が子、七郎左衛門尉則次。

則次が子、三郎左衛門尉則通【法名念阿】、征西将軍宮に属して軍功あり【元寇三年(1333)、後醍醐天皇より賜りたる知行地に相違あるべからず由の綸旨あり】。

則通が子、兵部少輔則盛【法名瑄阿】、早世す。その弟、備前守弘考【法名蓮阿】、後を承けて、香月庄の外に野面郷および豊前国田河半郷を領す。

弘考が子、兵部少輔頼考、香月五三郎則村と【父弘考が養子にて市瀬の城主なり.畑村の條に詳らかなり】不和にして、所領に離れ周防に行き、大内氏の臣となり、祖母の氏の杉に改む【一説に、杉守社の産子なるによりて杉氏を称せりと云う】。

頼考が子、杉備前守盛経【法名宗阿。麻生家記一説に云く「享徳元年(1452)、大内殿より香月備前守を大将として多勢を以て山鹿城を攻む。折節、城中粮乏しくして、宗茂、城を捨て岡の城に落ち入るとあり。この時の軍功にて、山鹿城およびその領地島郷八千町を盛経に賜ると云う】。

盛経が子、備前守興利(法名如城)に至るまで、周防の山口に居たりしが、文明元年(1469)己丑正月、大内義隆より先祖の旧領香月庄・野面郷を與え、畑城に居らしめらる。この時また、香月氏に復す。頼考周防に出奔の後は、旧臣皆四方に離散しけるが、この時、皆来たり仕えたり。この年六月、大宰少弐教頼、大内掃部入道南栄と牒じ合わせて、豊筑を乱る。陶越前守弘護、これを攻む。興則、従弟杉権頭興政と先陣となりて功あり。

同七年(1475)乙未二月、興則の館舎を香月村に営作して平日無事の時は此所に住し、軍事あれば畑城に居る。諸士の家をも造り、広小路、又殿小路と名づく。又、商家を立て、田町・山口町・山下町など名づく。

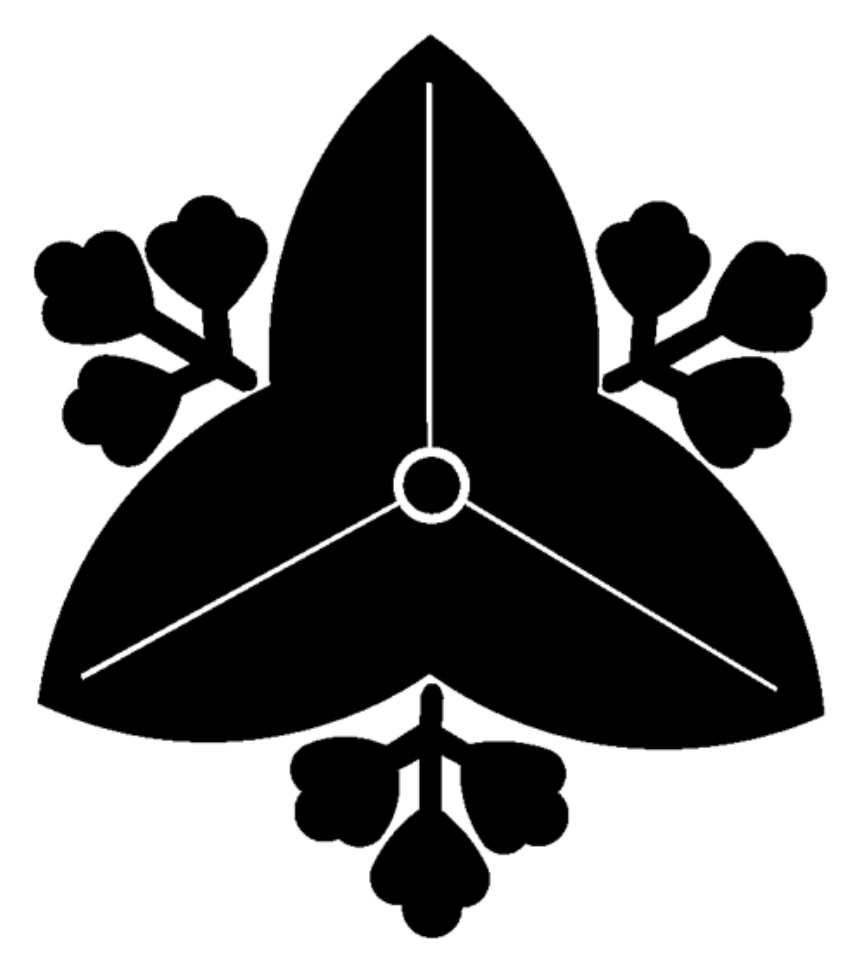

同十五年(1483)癸卯、大内家より黒川新左衛門を使いとして、陣幕五張【唐菱紋】・刀一振【助廣】を與え、大内家の章「唐菱」を用うる事を許さる【香月氏の章は花澤瀉・五曜星・三本杉等なり】。

大内菱

五曜星

三本杉

永正二年(1505)乙丑六月三日に没す【六十七歳】。この人、香月氏中興の祖にて、廃れたるを興せし事ども多かりけり。詩歌を好み画を善くす。家集三巻あり。梅軒稿と名づく【この集、天文中(1532-1555)、火災に焼亡す。詩歌各一首のみ伝われり。ここに録す。

小春尋梅詩二

雨霽一朝趣如春 踈簾捲處暗香頻 南園子細尋春去 拾似周生夢裡神

郭公、和歌に

偲び音は 誰世なりけり 偽りと なきをさだむる やまほととぎす】

興則が子、備前守則考【法名重阿】。則考が子、備前守経考。この人も乱世に居て杉守神社を再興し、香月の館舎を修理せり。経考が子、八郎左衛門考清に至りて、天正中(1573-1592)小早川隆景国主になりし時、所領を失いしが、黒田長政入国の後、国中にて大身なりし原田・麻生・香月の三家を召し出して旗本に加えらる。三家これを恥じて、原田は旧領高祖、麻生は遠賀郡の島郷、香月は香月庄を賜わらんことを請う。長政許さず。皆、暇を下されければ、考清、漂流の身となりて、鞍手郡植木村に住めり。傍ら近き諸村に今も子孫の者多し。

聖福寺址

白岩山の林中にあり。天台宗白岩山と号す。今は三間四面の観音堂のみあり。

寺伝に、延暦二十二年(803)癸未、伝教大師開基すと云う。昔は筑後国にありしが、夢想によってここに移せり。七堂悉く備わりて大寺なりしと云う。乱世に兵火に焼けたり。

文明十六年(1484)甲辰【家記に六年十月】、勝木七郎大夫興則、再興して、野面村にて水田十町を寄附す。

沙門了心坊を【香月家記の作者なり。香月氏の臣、峯玄蕃入道真言、一名、信欽と云う者、了心に口授して筆記せしむ。この僧、寿百有余歳、その終わりを知らず。真言が宅址、本村中の杉守社の東北にありて真言屋敷と云う由、香月家記に見えたれども今は知るものなし。家記は杉守神社旧神官千々石某に伝う。一説にこの書、香月牛山の作にて、名を了心に託せしものと云う。今、その取り用ゆべき事は収入して、疑わしきは皆その説を載せず】中興の開山とす。

その後、又、焼失せしかば脇寺二十四坊ありしといえども、その名さえ盡くは伝わらず【辻坊・小池坊・岡坊・東坊・谷坊・北坊・奥坊・中坊・阿伽坊・下坊・上坊・田中坊、この十二坊のみ名あり】。

辻坊のみ存して修験と成居たりしが、これも近年廃せり。余は堂の東南の圃に某社の跡あり。本尊観音立像一尺八寸、仏師運慶が作にて秘仏なり。堂は麻生上野入道建立の由、棟札あり。

この堂も頽廃せし故、享保十一年(1726)丙午に辻坊旦徒を募りて修造す。即ち今の堂にて、国中三十三所巡礼場第二十三の札所なり。堂前に五重の石塔二基あり【一は高七尺五寸、一は高七尺三寸】古経筒二箇、その中にあり。仏者法事のために建てし塔なるべし。筒は近年失せてなし【正和五年(1316)、仏子宗仁と銘せしと云う。正和は花園院の年号なり】

光照寺址

村の西北十町にあり。田字を光照寺と云う。不動堂あり。

金山址

光照寺にあり。里民、嘗て此所に銭ある由を夢みて地を掘りしに、石樋の三尺四寸ばかりなるを得たり。中に古銭ありて文字など常に異なりしと云う。

石坂

村の東十町、官道にあり。人家、上町・下町にあり。二所の間に一町ばかりの坂あり。甚だ危険なり。故に従前より上町の東に輿休の地を設けて、諸侯伯(大名)通行の時など、皆ここに憩息せられたり。

文化元年(1804)甲子、香椎宮奉幣使として四辻左中将公説朝臣、下向せられし時、中間村の里正仰木弥作維敬、ここの茶肆(※茶店)の事を掌りけるが、岡湊の波懸岸の桜貝を色みたる紙に

ほととぎす 心盡くしに まち得ても 声は雲井に 遠ざかりゆく

と云う歌を書き付けて捧げければ、公説朝臣、

なみならぬ なみかけの岸の 時鳥 心つくしの 声ときくなり

と返しの歌を賜りけり。これまた此の郡の人、文雅を好むの験なり。

【元治元年(1864)甲子、朝廷、例を追いて香椎宮に奉幣したまう。幣使は梅谷右中将通善朝臣なりけるが、維敬が孫廣蔭、懐旧の感に堪えず、鞍手郡木屋瀬駅に出迎えて、またかの桜貝に

郭公 昔にかえる 一声を 心づくしに 待ちにけるかな

きかばやな 数ならぬ身に ほととぎす 高き雲井の 空の一声

という二首の歌をそえて捧げければ、

時鳥 つくしの空に めぐり来て 待つとしきけば もらす一声

と返しあり】

○墳墓

古墳

本村の西北五町ばかりに、小丘あり。金入土と称す。先年、里人此の地を開拓せんとて、荊楚を剪り、土を掘り起こせしに、石棺一箇出たり。三重に畳みて中に朱を充て、貫ける玉顆(ギョッカ:丸い玉)若干ありしと云う。何人の墓なりや不詳。

附記(物産)

○附記

物産

一 米 千七百石 生出

一 麦 四百八十石

一 大豆 三十石

一 小豆 十三石

一 豌豆 十石

一 唐豆 十一石

一 栗 四石

一 蕎麦 三十石

一 蜜柑 五荷

一 桃 一石三斗

一 梨子 千六百

一 柿 五万

一 梅 一石七斗

一 茶 百九十貫目

一 煙草 百五十斤

一 鶏 四百五十羽

一 鶏卵 一万五千

一 蜂蜜 五十七斤

一 蓮根 六丸 輸出

此代金 一円五十銭

一 柿 四万九千五百

此代金 二十九円七十銭

一 塵紙 百束 【伊藤徳十・清水喜八郎製】

此代金 四円

一 鶏卵 六千

此代金 三十円

一 蜂蜜 三十三斤

此代金 一円四十五銭

一 櫨実 六万斤

此代金 七百二十円

一 酒 百十石 【勝田勘八製】

此代金 六百円

一 醤油 五石 【清水喜八郎製】

一 石炭 六十万斤

此代金 三百円

総計 金 千七百三十六円六十五銭

コメント