福岡県地理全誌巻之三十九(遠賀郡)

芦屋町

(一小区 二村の内) 蘆屋町

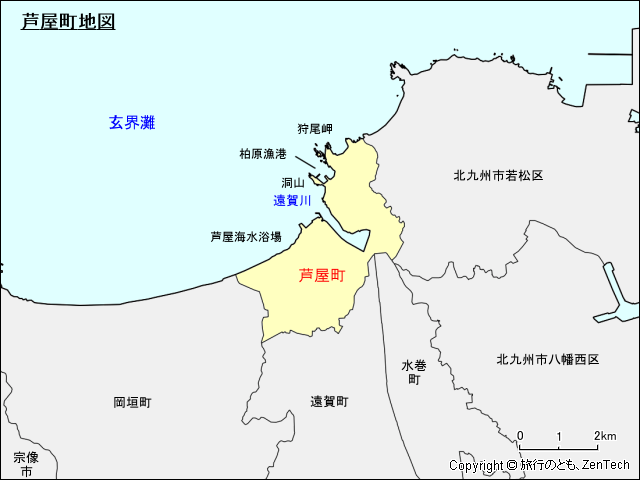

(西南)福岡県庁道程十二里二町(東 黒崎三里 若松村五里 南 上底井野村三里 鞍手郡木屋瀬駅四里 西南 宗像郡赤間駅三里八町)

疆域 東 山鹿魚町(十町余) 山鹿村(十二町) 南若松村(十七町余) 南若松村(十七町余) 西南 蘆屋村(十八町) 北 柏原浦(元山鹿浦十一町余) に接し、市街 船頭町(上町東西長四町余、下町二町八十四間、百二十二戸) 中ノ浜町(東西長二町六間八十一戸) 金屋町(上町東西長一町十九間、下町一町四十四間、百十六戸) 市場町(上町 東西長四十二間、下町南北長一町四十八間、八十九戸) 幸町(南北長二町四十三間、百十二戸) 東町(モト寺中町と云へり 東西長一町五十四間、七十四戸) 以上七町を通衢とす。

横町(中ノ浜町に属す、二十七間) 金臺寺小路(中小路町に属す 長三十間) 観音寺小路(同上) 薬師小路(市場町に属す、長二十間) 寺坂(金屋町に属す、長十二間) 屋敷(市場町に属す、長三十間) 横町(同上、長三十六間) 三軒家(幸町に属す、長四十五間) 以上八町を横巷とす。共に十五町あり。

東町より市場下町まで東西廣九丁四十六間、市場町より幸町まで南北廣三町四十九間あり。此の所、古の所謂岡津の内なり。後世、河水漸く浅くなりて、船舶出入りの便悪ければとて、民家海潮を遂いて北に移れり。これ即ち蘆屋町なり。(伊藤常足云く、今の蘆屋は本村の方より廣まりてできたる地なるを、神武天皇又仲哀天皇の御時より有て、岡浦とも岡津とも岡水門とも云うは、則ち今の蘆屋なりというは、古書の趣と地理とを委しく考えざる説なり。古風土記に、大江口と書けりし頃まで、今の如く狭き水門とは聞こえざるをや。上古は漁人の家は本村の邊にありしならん。されども、漸く今の如く東北に沙地さし出て人家も多く水門の方に移れるなるべし。「無題詩集」の趣に因りて考えるには、その頃早く今の地に人家は移りしなり)

後堀川院の寛喜三年辛卯四月の官符に、宗像大小七十余柱の修理用途は、往古以来、蘆屋津の新宮浜漂濤の寄物を以てすと、沙汰致す由見えたり。名義は詳らかならず。或いは云う、その昔、海人の芦の丸屋など作りて住めりし所なるによりて、名づけしなるべし。

戸口多く、国中の廣邑なり。今を見るに、村・町・浦三所に分かつ。なかんずく、町・浦は東南に遠賀川を帯び、西に岡松原を控き、北は海に臨み、川を隔てて山鹿の里あり。地形平低、河川運漕の利あり。中古より、旅舩の出入繁し。遠賀・鞍手・嘉麻・穂波に及び、豊前国田河郡よりも米穀・薪炭その他の諸物を持ち来たりて交易し、此の地よりも舩に積みて四方に販売し、市場町には毎月市を立てて繁盛の地なりしかば、豪富も数多ありしか。近世、川海の交・船の出入また悪しくなり、旅船を繋ぐこと希にして、昔の有様には比すべからざれども、諸郡の内にて、夜須郡甘木村を除くの外は猶此の地に及ぶ所なし。田圃なし。専らに商売を以て生業とす。

土産、野菜類・海魚・蝋燭・鬢付・傘・土人形・蠣灰・生蝋。

戸口・租税・船舶・学校・警察等

○戸口

一 個数七百九十九戸

内

一 士族 十三戸

一 僧 六戸

一 平民 七百八十戸

一 口数 三千四百十三口

内

一 男 一千七百八十二口

女 一千六百三十一口

職分 従者(男一人 女二人) 皇学(女一人) 筆学(男三人)医術(男十一人)農(男八人 女五人) 工(男百三十六人 女十人)商(男四百五十八人 女四百二十三人) 雑業(男五百八人 女五十人)雇人(男十二人 女九人)

○租税

一 金百二十二円七十一銭六厘 雜税

○船舶

一 大小船百五十隻

内

一 商船十一隻(五十石積以上 四隻、百石積以上 五隻、百十六石積 一隻 二百五十石積 一隻)

一 小舩 十一隻(十石積以上四十九石積迄)

一 渡船 一隻

一 漁船 四隻

一 小漁船 十三隻

一 農業船 六隻

○区間

一 第五大区調所(中小路町)

○学校

一 小学校(船頭町)

生徒九十人

内

一 男八十二人

一 女 八人

○ 警部

一 警察掛出張所(市場町)

○ 郵便

一 郵便取扱書(中小路町)

○ 河渠

遠賀川

南蘆屋村界より流れ来たり、町の東北を過ぎて海に入る。長一千三百八十間余、幅祇園崎二・三町、渡場二・二町、洲口二・五町、平水三尺、満潮五尺余、渡場一所は金屋町。

○ 井泉

毘沙門の井

金屋町海雲寺の前にあり。径二尺五寸。清冷にして茶の水に用ゆべし。

寺社・古蹟

○ 神社

(村社)岡湊神社(本殿 横四間入三間。渡殿 横一間入四間。拝殿 横三間入四間。石鳥居 一基。社地 千八百六十坪。氏子 九百十五戸)

船頭町にあり。高倉村高倉神社の下宮にて蘆屋村町浦三所の産神なり。祭神は大倉主神・莵夫羅媛(ツブラひめ)神。相殿は素戔嗚尊。祭日は六月十五日。

仲哀天皇紀八年春正月乙卯朔壬午、筑紫に幸する時、岡縣主の祖熊鰐云々。

既にして海路を導き。山鹿岬より之を廻りて崗の浦に入る。水戸に到る。御舩、進むを得ず。即ち、熊鰐に問いて曰く、「朕、聞く。汝、熊鰐なる者は、明心有りて以て参来す。何ぞ、舩の進まざるや」と。熊鰐これに奏して曰く、「御舩の進むを得ざる所以は臣の罪にあらず。是、浦口に男女の二神あり。男神を大倉主と曰い、女神を菟夫羅媛命(ツブラひめ)と曰う。必ずや是れ神の心か」と。天皇則ち之を祷祈す。挾杪者(かじとり)倭国菟田(やまとのくに、うだ)の人伊賀彦(イガヒコ)を以て祝(はふり)となし、祭をなさしむ。則ち、船、進を得。」と見えたり。

(全文すでに郡の総説に引けり。又、ここに神は高倉宮の祭神にあらざる由の説あり。詳らかに高倉村同社の條下に載す。宮水保親云く、「出雲国大社の夫社に湊神社あり。櫛八玉神を祭る由、古史伝二十四巻に見えたり。この八玉神は大己貴命(おおなむちのみこと)の膳夫(かしわで)神なり。されば、芦屋浦祇園社を今、岡湊神社と云う。後世素戔嗚尊・稲田姫命を合祭して祭神混淆せしと云々。 続風土記に大蔵主・菟夫羅姫の二神なりとあるは、弥(いよいよ)以て違えり。

かの太后の御代までは、この蘆屋は岡湊の海中なるべく思はる。この岡湊神社は必ずや櫛八玉神なるべし)

後世、その遺址に社を立て斎き祀る。素戔嗚尊を祭るは、いつの頃か詳らかならず。近古の事にや。この里の漁人、前の川にて網を引けるに石体ありて屡々(しばしば)網にかかり上がれるを、漁人、神体とはしらず、仏像にもあらざれば、「されば用なき物なり」と川に投じけるに、村長の小女に神託ありて、また網を入れ石体を得て社に納め奉る。(此の社に古より神幣三本あり。これ、大倉主・菟夫羅姫・素戔嗚尊三神を祀りたりしが、乱世に兵火にかかりて、神体、大川に沈み玉い、人知らざりしなるべし)

素戔嗚尊を合わせ祭りしより、土人、単に祇園社と称し来たれり。(貝原篤信云く、かかる例あり。豊前宇佐宮は、もと宗像三女神が、かの社の主なること、日本記に載せたり。然るに応神天皇の神と顕れせたまい、遙かに後に此の所に相殿に祭られさせたまいてより後は、世俗には宇佐八幡宮とのみ思いて三女神の彼(宇佐宮)の鎮守なることを知らざるが如し。

古は(岡湊社は)大城の東北、入海にさし出たる丘の上にありしを、いつの頃か今の地に移せり(旧地は今は畑となれり。礎石古瓦等あり)。御社いかめしく、神領数多所ありて、 祭礼も繁かりし由なりしか。足利氏の衰乱に社領もやや押領せられ、天正十四年丙戌、薩摩の軍勢、この辺を乱妨せし時、社も兵火に罹りて焼亡せしかば、神殿・神寳、皆烏有となり、その後再興ありしかど、昔には似るべくもあらず。

豊臣秀吉公、九国に下られし時、神田さえ残りなく没収せられしかば、祭礼等の式も昔の十分の一にも及ばず。正月十六日、六月十六日を正祭とし、十四日に神輿社の西北十町濱崎に出幸あるのみ。万治の頃までは、六月十五日、猿楽の興行せしとて、古き猿楽、仮面、今にあり。また、古鈴一口あり。社地の松林は古より神松原と言い伝えしかど、乱世の後、社に属せざりしを、黒田光之、時に寄附せらる。その広さ、六十歩あり。社の側に宮司の坊あり。鶴林山千光院祇園寺とて、真言宗高倉村神伝院の末なり。(此の寺、昔は高倉村にあり。今も田の字を千光院と云う。延宝中にここに移す)

此の院に鳳尾蕉(=ソテツの漢名)あり。高一丈七尺、廻一尺、一根にして十五林あり。今、院は廃れて蕉樹のみ存す。社記二巻(正徳元年、貝原篤信撰)あり。摂社に、高倉神社(金屋町)、菅原神社(同上。菅公、此所を過ぎたまい御腰を掛けさせたまいし松とてありけるが、何の世にか焼けてその残沫を以て神林と彫刻す。公の御歌あり。「あうからに 蘆屋の灘は さもなくて 人の心の 浪ぞはげしき」博多鏡天満宮縁起に見ゆ。)

末社九 貴船神社。松尾神社。住吉神社。志賀神社。菅原神社。稲荷神社(共に社地)愛宕神社(寺内)、山神社(山の神)、恵比寿神社(芦屋浦濱崎)

小社十所

稲荷神社三所(船頭町・市場町・東町) 熊野神社(中小路上) 恵比寿神社五所(幸町・中小路町二所・船頭町・金屋町) 瀛津神社(東町、祭神 宗像神、祭日 九月十二日、里俗 御不言《おいわず》神社と称す。沖島を不言島と云う故なり)

○仏寺

海雲寺(本堂は三間四面、寺地は八十坪) ※写真は跡地

金屋町にあり。江岳山西福院と号す。天台宗叡山派。中本山博多妙音寺末なり。(昔は福岡松源院に属せしが、松源院、廃せし故に転ぜしなるべし)万治二年己寅、秀堅と云へる僧、開基す。本尊毘沙門天(立像高二尺)は、いつの頃にや海中より上がりたる由、言い伝う。脇檀に不動の木像(立像高二尺)あり。仏師春日作ると云う。松栄寺と云う本院ありしが、今はなし。此の寺の境内に高倉宮頓宮跡とて小社ありしが、寺、破壊せしかば、海雲寺の内に移せり。今も石祠あり。新高倉宮と称す。

観音寺(本堂横七間半入六間。寺地四千九百坪。檀家百六十戸)

中小路町にあり。潮音山と号す。禅宗臨済派。中本山那珂郡堅粕村崇福寺末なり。開山を錦渓守文禅師と云う。後小松院の至徳二年乙丑の創建なり(応永元年とも云う)。昔は松原にあり。惣門は黒田長政の建立にて光之の再興なり。本尊は観世音なり(立像高三尺)。

応永元年甲戌の春、此の浦の漁夫、刀禰四郎という者、汐入川の中央にて発網を下ろしけるに、折節、地風烈しくなり、網内凄しかりしかば、怪しみ居たる折から、木片の網に掛りけるを引き揚げて見れば、観音の像ありしにより持ち帰りて尊崇せしを、その後当寺に安置せしと云う。その以前は蘆屋寺と云いしを、この時よえい観音寺という。今の本尊の胎中に金小像の観音あり。これ刀禰が取り上げし像なりとかや。(この小像、今はなし。按ずるに、本朝高僧伝に「釈若訥、寛元丙午、蘭渓隆和尚、西来し大宰府に在りて法を開きしとき、訥、特に往きて謁す。渓、筑之芦屋寺に在ることを命ず」とあり。丙午は寛元四年なり。此の寺は至徳二年の創立とすれば、百二十四年前なり。別寺なるにや。)

当国三十三所第二十二番巡拝所なり。七堂伽藍備わり、塔頭十二寺ありしと云う。今は悉く廃れて、延命寺、萬福寺、慈眼寺、名のみ伝われり。地蔵堂、鐘楼あり。旧藩より濱山五千六百坪寄与あり。

慶長中、江月和尚、此の寺に一宿して作れる詩

本是煙裏簑雨生 漂々泊々此身軽 暁天霜冷睡醒后 蘆屋残燈鐘一声

縁起一巻(安永二年崇福寺徳隠記)を蔵す。寺地に鐘楼あり。

禅寿寺(本堂四間四面。寺地二百二十八坪余。檀家六十二戸)

船頭町にあり。覚海山と号す。禅宗済家。中本山那珂郡堅粕村崇福寺末なり。開山大覚禅師道隆は元国より帰化の僧にて、亀山院の文永四年丁卯、此の寺を建立すと云う。本尊釈迦の像(座像高三尺)は、運慶作にて古仏なり。(岡湊社記には天竺より来たれる物と云えり)また、達磨の画像あり。僧玄蘇が仙巣稿に此の寺の事を載せたり。寺領もありしと見えて、宗像分限帳に五町二反六十歩芦屋禅寿寺と記せり。寺地に観音堂・ 宝篋塔あり。

光明寺(本堂七間四面。寺地千三百五十坪。檀家五百二十戸)

市場町にあり。悟真山と号す。浄土宗鎮西派。本山西京知恩院に属して、中本山たり。四条院の嘉禎元年乙未、聖光上人の弟子良忠(一書に然阿とも)、黒山村の内、矢矧川の東に建立す。その後、後柏原院の大永元年辛巳、重誉と云う僧(鞍手郡植木村の産)、今の地に再興せり。

本尊阿弥陀仏(立像長三尺一寸)。恵心僧都の作と云う。寺地に観音堂・鐘楼などあり。辺鄙にては頗る壮麗の寺なり。末寺四、三福寺(吉木村)・四光寺(下底井野村)・真龍寺(乙丸村)・安長寺(東町)。

金台寺(本堂横六間入五間。寺地三千二百四十四坪。檀家百十戸)

中小路町にあり。海雲山と号す。時宗遊行派。本山相模国藤沢山清浄光寺末なり。 寺伝に、後光厳帝の応安元年辛亥(応安元年は戌甲にて、辛亥はその四年なり。寺伝誤れり)、一遍上人より第七世像阿上人(上総国矢野村の産)開基すと云う。(下に引く所の古鐘の銘に第三世の住持像阿弥陀仏とあり。寺伝に像阿開基とあるも誤れり。また、香月牛山の当寺古鬼簿に題する文にも、開基 偏上人にして像阿を中興となす。像阿とは応安《1368~1375》中の人なりて、現住の重阿上人に至りて実に十九世と書けり)

本尊弥陀三尊の像は、安阿弥(=快慶)が作と云う。古代は寺領数多ありしとかや。鬼簿に当郡の郡主・城主等の名を記せり。(麻生次郞永禄二年に討死。また、永正十一年九月云々。麻生宮内少輔女中御局なり。香山正薫禅定尼、また、須藤妙珍禅定尼、上野筑後守文蔵などと見えたり)

古洪鐘一口あり。友野太郎時信と云いし人、一遍上人に寄捨せし鐘なりと云う。また、この寺の古鐘なりとて、いま長門国豊浦郡月山と云う所にありと云えり。

(その銘に云う。奉施入洪鐘一口、筑前芦屋津金台寺、応永二年乙亥十二月十三日、第三世住持像阿弥陀仏○源沙弥定教○藤原沙弥直阿大檀那、沙弥桂阿○○○阿、藤原家貞○沙弥○法道○沙弥慶道○大工藤原共阿とあり。家貞は麻生与次郞時信の子にして次郞と称す)また、麻生家より寄附の太鼓の胴あり。(径三尺五寸)

この寺、古は垂間橋の邊にあり。因りて垂間道場と云えり。古き文書には、山鹿の金胎寺ともあり。芦屋も昔は山鹿庄の内なりし故、かく云えり。寺地に、地蔵堂(本尊丈六。体内に小像あり。長七寸。頼朝卿の守り本尊と言い伝う)鐘楼あり。

安養寺(本堂七件四面、寺地千三百五十坪、古寺屋敷1反二畝歩、檀家三百七十二戸)

中の浜町にあり。慈雲山と号す。真宗西派。本山西京本願寺に属して中本山たり。天文十一年壬寅、宗像氏の家臣道恩と云う者、初めて草庵を立つ。同二十二年癸丑九月、木仏寺号を許さる。その頃は大城にあり。寛永十年癸酉、船頭町に移し、元禄二年巳己、また今の地に移す。初めは豊前国小倉永照寺の末なりしが、慶長年中、黒田氏の命に依りて、西本願寺派となれり。末寺四。西園寺(三吉村)、法雲寺(木守村)、安照寺(吉木村)、徳照寺(頃末村

安長寺(本堂横三間、入四間半。寺地二十五坪)

東町にあり。西方山極楽院と号す。浄土宗光明寺庵室なり。(この所、もと寺中町と称せり。近年今の名に改む)

小堂一所

空也堂(東町にあり。三間四面の堂あり。空也上人の木像および画像を安置す。この所に俳優の徒住し、安長寺に隷してこの堂を守る。念仏者の流れなる故に、芦屋念仏とも称す。その徒の家に伝書あり。寺中は大同元年、空也上人、唐土より帰朝して諸国に一派の社寺二百余所を立つ。安長寺もその一なり。初め空也、この地に下りし時、京師より従い来たりし者十八戸ありし由書けり。古は垂間野橋の邊に住めり。その後、今の船頭町に移る。慶長十年乙己、この湊に国主の船を繋ぎ、船頭の宅地となるに因りて、その代地として祇園寺に国主の別業ありし跡を寺中町となして、移らしめらる。始めは九品の念仏を業とせしが、今は専ら淫靡の歌舞を以て四方に糊口す。鞍手郡植木の念仏、志摩郡、泊の大日と同類なり。)

○勝地

岡の湊(津・浦)

町の東、岡湊神社の邊を云う。岡の津、岡の浦など云えるも、此所より南方の大名と聞こゆ。(伊藤常足云う、崗水門は日本紀・古風土記の二書に依りて考えるに、正しく山鹿浦と芦屋浦の間を云う名と聞こゆ。名所方角抄には筑前国岡湊と云うは、芦屋のことなりと云えり。一渡りはさることなれど、今の芦屋浦は誠に砂の吹き寄せたるにて、古き世の地名の例には引きだすべきにもあらずと云う説もあり。

また一説に、内浦と吉木の間、昔の入海なれば、これ崗水門ならんと云えれど、風土記の趣に叶わず。その上神功皇后は、崗水門よりすぐに鞍手郡に移りたまえる由なれば、吉木の方の湊に入りたまうべき由なし。古風土記に従彼通島とあるは、若松《遠賀町若松》があたりより島郷の地にわたる事と定めてよく聞こゆ。

また崗津と云いしは、たしかなる証しはなけれども、今の山鹿浦より島津もしくは若松までの間を云うなるべし。この邊まさしく船より鞍手郡の内に入りたまうべき道筋なり。岡浦と云うも内浦・高倉邊より糠塚・黒山・芦屋・大城・若松までの事と聞こゆれば、いずれぞ、一所をさして云うべきにあらず。)

仙学万葉抄に、岡水門は筑前国にありと云えり。日本紀・古風土記・平家物語等に見えて、名勝の地なり。(総説に詳らかにす)古歌には「水茎の岡湊」とも詠めり。(貝原篤信云く「水茎とは水の入る所を云う。近江国にも同名あり。宗祇が指南抄に「水茎の岡のやかた」とよむは近江なり。ただ水茎の岡とは筑前なりと言えり)この入江、そのかみ底井野村・垣生村のあたりまでも遠く江水湛えて渡口はなはだ広かりし由、続日本紀に見えたり。いま広など云う村名あるもその名残なり。

文禄元年壬辰、豊臣太閤、朝鮮に軍勢を渡されし時、この湊に船を集めて渡海せしめらる。池田備中守長吉そのことを司れり。その頃までは、三ツ頭の上、猪熊の邊まで入海深くして、大船滞りなく上下せし故なり。おおよそこの津は西北に海を受けて、その末は辺際なく遙かに外国の海に通じたれば、常に風浪荒く、芦屋津とて旅客の恐るる所なり。

(万葉七)天霧相日方吹羅之水茎之崗水門爾波立渡

※天霧らひ日方吹くらし水茎の岡の水門に波立ち渡る (新拾遺)水茎の岡のみなとのなみの上にかすかきすてて帰る雁が子 素暹法師

(夫木) みづくきの岡のみなとにたつなみのふかき底をば汲みてしるらん 光臺院入道みこ (同) 水茎のおかのみなとの浪よりや葦の海てう名には立つらん 為家

(同) 月影のやどればこおる水くきの岡のみなとに秋かぜぞふく 公朝

(類従) ひかたふく音ぞさびしき水茎のをかのみなとの秋のしお風 行尊

(草庵) 五月雨の日かずにまさる水茎のをかの湊はさぞさわぐらん 頓阿

正徳の頃、貝原篤信、里人の乞いによりて、岡湊の十二景を撰べり。

芦屋客船 祇園晩涼 前川洪流 山鹿城址 波懸高濤 洞山春晴

板敷皓月 遠賀松林 鶉濱長洲 北洋征帆 檣岳積雪 大島漁火

是なり。

芦屋湊 散木集・拾玉草根集・無題詩集・筑紫紀行

岡湊の南邊にありて、向かいは山鹿の里なり。平家物語に「それより芦屋津という所を過ぎさせたまうにも、これは都より我らが福原へ通いし時、朝夕見馴れし里の名なれば、いずれの里よりも懐かしとて、今さら哀れをぞ催されける」と見えたり。此所も古人の題詠多し。

散木集 ※「散木奇歌集さんぼくきかしゅう」(源俊頼)

平安後期の私家集。10巻。源俊頼の自撰。大治3年(1128)ころの成立。歌数1600余首。奇語・俗語を用いて独自の新風を展開。散木集。散木弃歌集。

源 俊頼(みなもと の としより/しゅんらい)は、平安時代後期の貴族・歌人。宇多源氏、大納言・源経信の三男。官位は従四位上・木工頭。

嘉保2年(1095年)に父の大納言・源経信が大宰権帥に任じられたため、俊頼も父に従って大宰府へ下向するが、承徳元年(1097年)経信の死去に伴い帰京する。

芦屋という所にて、琵琶法師、琵琶を弾けるをほのかに聞きて昔を思い出られるる事ありて、 流れ来る ほどの雫に 琵琶の音を ひき合わせても ぬるる袖かな

濱に網の見ゆるを見てよめる

ふきまよう 風も留まらず 網の目に いかで湊の うかぶなるらし

雨ふりければ苫というものを葦を見てよめる

わが袖に とまふきかけよ 舟人よ 湊の雨の ところせき身は

よもすがら思いつづけてよめる

筑紫ふ子 浦塩つみて もどるにも 芦屋の子てと しら子ぞをみる

以上四首は藤原俊頼の父大納言言経卿、太宰府にて卒せられし頃のことなれば、皆悲しみの歌と見えたり。第四首はいささか解しがたし。 ※そりゃそうでしょう。四首目だけ訳します。

※河島よみ (筑紫船 うらみをつみて もどるにも あしべの寝とて しら寝ぞをみる)

「子」を「ね」と読まないと意味不明になります。

「浦塩→ウラシオ→ウラミヲ」、記録者が「ミ」を「シ」と誤読したと思われます。「芦屋の子てと」は意訳しました。

河島訳:筑紫の国まで荷を運ぶ船のように、あなたに尽くしてきましたが、戻ってきても、あなたは芦の仮屋で、眠ったふりをしていて、起きてさえ来ない ※催馬楽だったそうで、歌詞が素朴です。

拾玉(=拾玉集しゅうぎょくしゅう:慈鎮)付:草根集(正徹)

※ 室町前期の私家集。5巻または7巻(流布本)。慈鎮(=慈円)の詠歌を尊円法親王が編。正平元=貞和2年(1346)成立。歌数約5900首。仏教的色彩の濃い歌が多い。六家集の一。

拾玉 唐土の 空もひとつに 見ゆるまで あし屋の澳にすめる月かげ 慈鎮

同 ゆきとまる こころ筑紫の あわれさは あしやの里の 松の夕ぐれ 同

同 津の国の あしやをいでし 心こそ この芦屋にも かわらざりけり 同

草根集 心せよ うき寝の夜半に 見し夢や 芦屋のなだの あらきしお風 徹書記

※草根集 室町時代の私家集。一五巻。正徹(=徹書記)の歌を門人の正広が編纂。一条兼良の文明五年(一四七三)の序が巻頭にある。総歌数一万一千余首の長大なもので、資料的価値も大きい。

無題詩集(藤原周光・釈蓮禅)

※無題詩集=本朝無題詩(ほんちょうむだいし)

平安朝末期の漢詩集。撰者未詳だが,藤原周光が有力視され、藤原忠通が成立に関与したと思われる。当代の有力詩人を網羅。詠ずるのは,風月,来迎、地方の風景や庶民の生活など新しい文学の萌芽が見られる。

無題詩集 宿芦屋泊 藤原周光

眇邈水行心苦忩 昨留今駐罵春風 渡林鶯咽残花底 阿岫鴎眠落日中

往事難忘双袖涙 浮生弥論一舟夢 自憐自咲染毫記 斯泊三為往反躬

又

渉嶮乗危帰思忩 前程早晩達莝風 雲帆忽落荒狂後 水梗遠漂浪激中

江縣縁邊同昔見 家郷案内入霄夢 数廻経過人知否 西海屡為遊蕩躬

(度口往反此泊、事見于本章)

芦屋津有感 釈蓮禅

沙月渚風秋皓々

自然遊子感呑胸

向津上下客舟集

分岸東南民戸重 (夾岸二庄土民比屋云)

土俗毎朝先賣菜 (黄瓜・紫茄・土民賣之。故に云う)

釣漁終夜幾焼松 (漁舟の篝火《かがり火》。終夜、松を焼くなり)

不図再到過此地

思旧欄千涙忽降

(往年、養親に随いて、路次此に泊す。今また来たる故云う)

筑紫紀行(宗祇)

宗祇が筑紫紀行に、かくて程もなく芦屋になりぬ。真沙高くして山の如くなるに、松、ただむら立ちて、寺々あまた見えわたる。民の家居・海人の苫屋、数知らず。

川の向かいは山連なりて、さまざま見捨てがたき折柄、時雨いささか打ちそそぎ、夕月夜のさやかに指し上りたるなど、つくり合わせたる様なり。灘の塩やきと云えるあたりには、立ちかわりて哀れさまされり。

塩焼かぬ 芦屋の秋ぞ あわれなる 月や煙りを いといそめけん

また発句

いつ聞かん 芦屋の月の 夕時雨

※【現代語訳】「https://suikyoblog.com/」さんの訳を拝借いたしました。ありがとうございます。少しだけ改めたり補ったりしました。ご不快でしたら、ご連絡ください。

こうしてほどもなく、芦屋に到着したのです。細かい砂が高く積もって山のように見えるところに、松がただ群生していて、寺が数多く一面に見えます。民家や粗末な家もたくさんあります。

川の向こうは山々が連なって、その景色が見捨てがたく思われました。時雨がさっと降ってきて、夕月が明るく清らかでした。登ってきた情景などをわざわざこしらえ上げたかのように、自然の風情が出来上がっているのです。

灘の塩焼きと伊勢物語にあるように、摂津の芦屋のありさまとはまた異なって情緒がありました。

塩焼かぬ蘆屋の秋ぞあはれなる月や煙を厭ひ初めけん

【訳】 塩を焼かない芦屋の秋こそ趣深いではないか。月が塩焼きの煙を嫌がった初めではないか。

また発句 ※ここからは、テキストが違いますので、河島訳です。

いつ聞かん 芦屋の月の 夕時雨

(いつお聞きになりましたか?「芦屋の月の夕時雨」なんて、趣深いことばを。芦屋と云えば万葉の昔から、「天霧らひ日方吹くらし」で、天気が急に曇って東風が吹いて波が立ち騒ぐ、そんな恐ろしげなイメージだったではありませんか。

古 蹟 芦屋鍛冶宅址

金屋町にあり。昔、鋳工の家、数戸ありて、釜を鎔鋳せし所なり(此所、近世まで釜屋町と唱えて、町の表識にも芦屋釜の形を画きしが、いつとなく金屋町と称し来たれり)。中にも大田氏・長野氏を巨擘とす。その精巧、下野国の天明釜にも優れり。故に受領を賜り、禁中の御用をも勤めたり。芦屋釜とて天下にその名著し。今も鐘あるいは茶釜等、昔の器残りて世にこれを賞す。大田は川向こうの山鹿の里に居たりし故、山鹿左近丞と称す(東山殿、中坂のかな風呂を鋳させられし事、利休が記に見ゆ)。天正の末より漸く衰えてその業を失い、或いは此の地を去りて四方に散ず。遠孫今も此にありと雖も、その庶子業を伝うる者、博多・姪浜等に移る。長野も子孫零落して終に業を廃せり。文明の頃、手野村に居たりし須藤浄満と云える者も此所の鋳物師なり。

人 物

孝子三人

芦屋町善蔵、文化四年丁卯。 同町善八、同五年戊辰。 同町嘉平、同十年癸酉。ともに青銅若干を与えて賞せらる。(筑紫遺愛集)

義僕二人

芦屋町吉次、源次。ともに米若干を与えて賞せらる。(同上)

良民四人

芦屋町穂坂玄寿、文政九年丙戌、青銅若干。同町田中伝三郎、国主紋付の羽織。同町清三郎、月俸若干。同町光明寺僧延誉、白銀若干を与えて賞せらる。(同上)

附記 物産

一 胡瓜 八万 生出

一 南瓜 六千斤

一 茄子 三十万

一 胡瓜 七万 輸出

此代金 七十円

一 南瓜 四千斤

此代金 二十円

一 茄子 二十五万

此代金 百二十五万円

一 松露 一石五斗

此代金 六円

一 鰻 百二十貫目

此代金 七十四円四十銭

一 鱸 六千四百尾

此代金 八十円

一 鰍 一万六千六百七十尾

此代金 七十四円四十銭

一 蜆貝 十石

此代金 六円

一 松葉 三百五十荷

此代金 十七円五十銭

一 傘 二千二百本 三戸製

此代金 二百三十九円八十銭

一 土人形 二千 四戸製

此代金 六十円

一 提灯 二千五百 五戸製

此代金 二十五円

一 鬢付 七千五百斤 刀根虎吉・刀根三郎七 製

此代金 九百五十四円

一 酒 五百石 矢野庄三郎・刀根弥平

花田平七・入江安蔵 製

大田勘平

此代金 三千百円

一 醤油 百五十石 四戸製

此代金 千円

一 種油 三十石 六戸製

此代金 六百九十円

一 蝋燭 八千斤 同上

此代金 千三十二円

一 生蝋 二万五千斤 柴田清七・桑原良右衛門 製

此代金 二千五百円

一 蠣灰 六千俵

此代金 四百八十円

総計 金 一万五百二十九円七十銭

コメント