(第五大区) 遠賀郡之一 総説

1.遠賀郡とは

此郡は国の中央より東北にありて国中第一の大郡なり。延喜式・和名鈔共に遠賀郡あり。

遠賀郡は書記には岡或いは崗に作る。(和名鈔は岡は丘也。正しくは崗に作る。和名乎加)續記には遠河。筑前風土記には塢舸と書けり。名義は広き岡あるによれり。

岡のある所は今は岡郷という。その内に、岡の山田、岡の松原などいう所あり。されば、遠賀は岡の真字なり。(按ずるに、旧説に内浦の西、原村より蘆屋までの海辺に高き岡つづけり。故にその邊を岡と称し遂に郡の名となれりというは違えり。岡という名はこれより西南の方、山近き處より起これる名と聞こえ、今の松原は後世に沙吹き寄せて積もれるものなり)

2.『記紀』と遠賀郡

古事記中巻橿原宮の段に、即ち日向より発し筑紫に幸御す云々。筑紫の岡田宮において一年坐す。(この岡田宮の地、詳らかならず)日本紀巻三神武天皇紀是の年なり。太歳甲寅云々。十有一月丙戌朔甲午、天皇、筑紫国崗水門(今の芦屋山鹿より若松戸畑の間までの入江を云う)に至る。

巻八仲哀天皇紀八年春正月、己卯朔壬午、筑紫に幸す時、岡縣主の祖の熊鰐、天皇の車駕(が来るのを)聞き、予め百枝の賢木を抜き取り(枝光村熊本山にその地ありと云う)。以て九尋舩の舳(へさき)に立て、而して上枝に白銅鏡(マスミノカガミ)を懸け、中枝に十握劒(トツカノツルギ)を懸け、下枝に八尺瓊(ヤサカニ=大きな勾玉)を懸け、周芳沙麼之浦(周防の佐波の浦:周防国佐波郡。今、三田尻と云う)に参迎す。而して魚鹽(塩)の地を献じ、因りて以て奏言す。「穴門(長門国なり)より向津野大濟(長門国大津郡の出崎に向津村あり。是を向津野大濟《渡》あり)に至るを東門となし、名籠屋大濟(戸畑村の北なる出崎なり。今、名護屋崎と称す)を以て西門となす。

限沒利嶋(長門国にあり。赤間関の西二里にあり。今、六連島と云うは誤りなり)・阿閉嶋(豊前国に属す。没利島の西にあり。今、藍島と云うは誤りなり)を限って御筥(ミハコ)とし、柴嶋(脇田浦の白島なるべし)を割って御甂(本註、御甂、此云彌那陪《ミナヘ》)、逆見の海(岩屋と脇田の間にあり。

今、逆見津《逆水》と称す)を以て鹽地となす」(釈日本紀曰く、此の三所の号は、蓋し帝徳廣く天下を治むの祝辞)。既にして海路を導き。山鹿岬より之を廻りて崗の浦に入る(岡郷の浦々を云う名にて、内浦・高倉の邊より、糠塚・黒山・蘆屋・若松の間の事と聞こゆ)。

水戸に到る(即ち、崗水門なり)。御舩、進むを得ず。即ち、熊鰐に問いて曰く、「朕、聞く。汝、熊鰐なる者は、明心有りて以て参来す。何ぞ、舩の進まざるや」と。

熊鰐これに奏して曰く、「御舩の進むを得ざる所以は臣の罪にあらず。是、浦口に男女の二神あり。男神を大倉主と曰い、女神を菟夫羅媛命(ツブラひめ)と曰う。必ずや是れ神の心か」と。天皇則ち之を祷祈す。挾杪者(かじとり)倭国菟田(うだ)の人伊賀彦(イガヒコ)を以て祝(はふり)となし、祭をなさしむ。則ち、船、進を得。【写真は高倉神社】

皇后は別船にて、洞海(本註、洞は此れ久岐と云う。洞海とは若松より島郷の入海をすべて云う名なり)より之に入る。潮、涸れて進むを得ず。時に熊鰐、更に之に還り、洞より皇后を奉迎す。則ち、御船の進まざるを見、之を惶懼して、忽ち魚沼・鳥池を作り、魚鳥を悉く聚む(払川村に魚鳥池あり)。皇后、是の魚鳥の遊ぶを看て忿心稍解す。及ち、潮滿ちて、卽ち岡の津に泊す。

筑前風土記(仙覚万葉集註所引)に曰く、「塢舸縣の東側、近くに大江口あり。名は塢舸水門、大舩を容るるに堪う。彼(かしこ)より島・鳥旗澳に通う。名を岫門と云う(鳥旗は鳥多也。岬門は久岐等なり)鳥旗は小船を容るるに堪えたり」と。

海中に両小島あり。その一つを河(白斗)島。島は支子(くちなし)を生ず。海は鮑魚(あわび)を生ず。その一つを資波島(資波島は資波紫摩)と曰う。両島ともに鳥葛(とりくず)を生じ、冬薑(しょうが)(鳥葛は黒葛なり。冬薑は迂薑なり)などありて、上代より名高き地なり。續日本記の聖武天皇天平十一年庚辰九月、大宰少弐藤原広嗣謀叛の條に、間諜の申して云うには「広嗣、遠河郡家において(吉木村にあり)、軍営を造り、兵弩を儲く。而して烽火を挙げ国内の兵を挑発すとも見えたり」

3.中世以降の遠賀郡

その後寿永の頃、安徳天皇、筑紫に當塵ましまし、山鹿の城に入御ありしこと、平家物語・源平盛衰記等に出たり。昔は郡中所々に馬牧多かりし故に、足利氏の初めの頃より、御牧郡と称せり(僧萬里の梅庵集に宗悦大人は筑之前州御牧香月郷はその枌里と記せり。天文年中、大内氏の大府宣にも見ゆ。今も戸畑村・猪熊村・波津村などに牧地の址あり)。

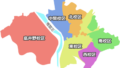

或いは、水巻郡ともかけり(古賀村久我神社天正申の棟札に見ゆ)。寛文四年甲辰に国郡の名を皆旧に復すべき由、徳川氏より命ありて遠賀郡と改む。おおよそ此の郡は東は豊前国規矩郡、南は鞍手郡、西は宗像郡に隣り、北は海に瀬す。周廻二十二里六町十五間二歩九厘。東西六里十二町七間五歩。南北四里一町に亘る。郡の東北邊に二十七村の地(若松・修多羅・小石・藤木・脇浦・二島・畠田・小竹・頓田・竹並・拂川・蜑住・安屋・脇田浦・有毛・乙丸・大鳥居・岩屋浦・本城・同御開・塩屋・小敷・浅川・高須・山鹿・同魚町・柏原浦なり)を島郷と云う。山鹿村より若松浦に至るまで、長五里、横一里、内に入海あり。外に大海を受けて、四方皆海なる故に島郷と云う。周廻九里六町五間三歩あり。境地大抵平街にして、村里相望み、田園相接す。土地肥沃にして五穀豊熟。河海運送の便よく、魚介も乏しからず。民家の産業、他郡に越えたり。

東に杉山・尺岳あり。西に湯川山・足白山あれども、山深からずして薪材少なし。中央に遠賀川あり。地形低く、沿川の諸村には水災多し。故に旱歳には他郡より豊穣なれども、雨歳には凶餓に堪えず。

4.「遠賀郡」の文事と地名

民俗頗る豪奢にして文事を好む(宝暦中、黒田家の老臣黒田久兵衛知年、文学に志あり。この時、島井市大夫と云う者、郡奉行となり、遠賀・鞍手・宗像三郡のことを掌り,農工商に課し、数千巻の書籍を購求し、庶民に学を勧む。その書には、遠鞍宗三郎という朱印を押せり。かくて、寛政の比に至り、八田九内といえる者をして郡奉行となせり。謂く「百姓は昔より愚民といへり。百姓にして学問すれば、必ず役人に悖戻るものなり。されば、書を読ましむるは以ての外の事なり」とて、彼の書籍を悉く福岡城の矢倉に取り納め、人の借覧を禁ぜり。今、郡本と称するもの是なり。嶋井が設けし文庫は、当郡は上底井野、鞍手は直方、宗像は田島にありしと云う。此の以前にも文学を以て聞こえたる者、往々あり。因りて按ずるに、中井積善の逸史に、小早川隆景、国主たりし時、学校を立つと云うことを記せしは、誤伝なるべけれども、由なきことにはあらざるなり。)

延喜式所載駅 三 曰く 独見(詳らかならず)。夜玖(上上津役村、昔の遺名なり)。嶋門(島津・広渡等の地なり)。

和名抄所載郷 六 曰く 埴生(和名なし。垣生あり。埴を垣に誤れり)。恒前(和名なし。高倉村の邊を云う。恒は垣を誤るなり)。山鹿(和名なし。村の何あり)。宗像(和名なし。宮永保親云う、宗像の郷、いづこならんと定めかねて、宗像郷なるを、源順、誤りて遠賀郡に加えられたるなり。さる例あり。豊後国海部郷日田とあるが如きこれなりとと)云う。前筆の説あれどもいかがなり。然する時は宗像郡に怡土郷あり。是もその例と一つに見て、怡土郡の怡土郷の加わりたるなりせんか。たまたま郡名は郷名より起これるもあれど、おしなべて然(しか)言いがたし。伊藤常信の説に「中間村に像宗という處あり。是、宗像の文字を上下に転じ替わりたるものにて、和名抄に出たる郷名なるべし」と云えるはいとよき説なり。さらば、いつの頃より上下に替えたりと云うに、これは天正の初、麻生氏と宗像大宮司と遠賀川を中に置きて東西を争いし時、麻生の領地に宗像という郷名あるを悪みて像宗と上下に転じ称えかへたるものなるべし。中間村惣社大神、正徳二年棟札銘文に像宗住九郎次とあり。上下に転じたる証あり)。内浦(和名なし村の名にあり。)木夜(和名なし。鞍手郡木屋瀬村。昔は此郡に属せりと云う。伊藤常足は和名抄に木を古の仮名に用いたる例なければ、木屋瀬とせしは、如何なりと云へり。)

見今、村数九十三、(内駅一,黒崎町三 芦屋町・山鹿魚町・黒崎田町、浦五 脇浦・脇田・岩屋・柏原・蘆屋)編して、三十六小区とす。土産は櫨実・菜種・生蝋・塩・海魚・海藻・貝類・西瓜・松露・半夏(はんげ)・茯苓(ぶくりょう)・鶏卵・蜂蜜・農具・鉄沙・瓦・石器・石炭・牛馬皮

コメント