文永11年以前の資氏

文永9年(1272)、父資時の急死(二月騒動での戦死の可能性もある)により、資氏は麻生氏の家督を継ぐ。「譲状もなかった」のに所領を安堵された下文の、官途名も法名も記されぬ「藤原資氏」の宛名からは、かろうじて元服を済ませたばかりの少年の面影が漂う。だが、時代は資氏に甘い青春の日々を送ることを許さなかった。

以下、「山鹿庄内麻生庄・野面庄・上津役郷」を安堵されたのを、仮に15歳として、29歳までの資氏の前半生を想像してみた。

※(○○歳)は、安堵された歳を、仮に相続を15歳と仮定した資氏の年齢

※麻生文書の番号は九州史料叢書のものを用いた

【文永8年(1271)14歳】

・9月、鎮西に所領をもつ東国御家人に対する下向命令が出される。

(幕府法参考資料10条)

【文永9年(1272)15歳】

・2月、東国御家人の下向が一段落するまで、鎮西の御家人たちで筑前肥前の海岸線を警固すること。 (幕府法447条)

・2月、「二月騒動」。(父資時が戦死した可能性がある)

・3月、元、高麗に船の建造を命じる。(高麗史)

・4月、資氏が父の遺領を安堵される。(麻生文書3号)

(某花押)

下す 筑前国山鹿庄内麻生庄・野面庄・上津役郷等地頭代職の事

藤原(麻生)資氏

右の所々亡父資時法師未処分のまま死去せしむ云々 早く亡父の知行を

守り、先例に任せて領知すべきの状件の如し 以て下す

文永九年四月二十七日

・ 10月、幕府が各国守護人に「大田文(各国の荘園・公領の田数や知行者の名を書き上げた土地台帳)」を調進させる。 (幕府法449・450)

・ 元の趙良弼ら6回目の使節団が3月に大宰府に到るも、入京できず帰還。

フビライに日本侵攻の無益を説く。 (元史)

・ 宗助国、対馬の警備を厳重にする。 (対馬編年略)

【文永10年(1273)16歳)】

・ 元は耽羅島を攻め落とし、三別抄の乱を完全に鎮圧する。 (高麗史)

・ 南宋が「襄陽・樊城の戦い」で元に敗れ、ほぼ抵抗力を失う。 (元史)

・ フビライ、日本侵攻を計画し、侵攻準備を開始。 (元史)

朝貢を求める元に対し、強硬姿勢で北部九州の防備体制の強化を図る幕府だったが、九州在地の守護は少弐・大友の両氏だけで、関東御家人の下向は遅れ気味だった。頼みの鎮西御家人の士気も高いとは言えず、老齢や病気を理由に参陣を拒む者もおり、動員は遅々として進まなかった。

日頃から朝鮮貿易に従事し、近隣の唐房(チャイナタウン)から豊富な情報が入る山鹿(麻生)氏にとって、日・元・朝の状況は最悪であり、孤立感と恐怖に苛まれる日々であったに違いない。

しかも、元寇全期間を通じて船はつねに不足していた。得宗家の御内人で、水運を主な生業とする山鹿(麻生)氏は率先しなければならぬ立場であり、逃げも隠れもサボタージュもできない。

風浪や潮流の影響を受けやすい当時の舟運は、運用が現在より遙かに複雑で困難だった。山鹿氏の有力庶家の当主として、惣領・一族・家人達に気遣いながら、他の御家人や兵粮の輸送に、日々生真面目に従事したであろう資氏の心労はいかばかりであったか。

資氏16歳。現在なら高校1年生である。

文永の役における資氏の可能性

【文永11年(1274)17歳)】

山鹿(麻生)氏の元寇に関する記録は皆無である。それどころか、鎮西各地にいたはずの得宗被官の武士たちが、だれの指揮下で戦ったのかさえ不明なのが研究の現状である。

かろうじて、江戸中期に成立した「鎮西要誌(要覧)」や「北肥戦誌」には「山鹿・麻生」の名が見えるが、具体的になにをしたのかさっぱり分からない。能弁なのは麻生系図の註記であるが、明治以降の創作物といってよいもので信頼できるものではない。

この稿では、他の御家人たちと同じく、筑前国守護の下で戦ったと仮定して、資氏ができたであろうことを推測してみたい。

※ 以下は筆者のブログの「TOPICS」から一部を抜粋要約した。

【文永の役】

文永十一年十月二十日、対馬・壱岐を攻略した元軍(通説では高麗軍を主力とする二万七千~四万人だが、服部英雄氏は戦士・水夫ともで約一万人前後だったとする)が博多湾に現れた。海戦が行われた様子はないので、日本側は赤坂・博多・箱崎・今津・姪浜等の要害を固め、守りに徹した戦術をとったと思われる。

博多湾を埋めた元船団の中から、第1陣3000人が3手に分かれて上陸を開始する。まず一隊(1000人)が今津・姪浜に、もう一隊(1000人)が早良郡百道の周辺に上陸し、三キロ東の赤坂を目指した。また他の隊(1000人)は博多息浜や箱崎を襲った。景資率いる肥前・肥後の遊撃軍は、初め箱崎方面に向かったようであるが、すぐに引き返して赤坂方面に向かう。本陣の赤坂警固所が危うかったのである。

百道の砂丘に上陸した元軍は、次の部隊の到着を待つことなく、逐次、鳥飼・草香江の湿地帯を抜け、赤坂の高地に迫る。大量の矢を一斉に放つ蒙古軍の攻撃に、筑前勢は苦戦に陥り落城も間近に見えた。山鹿(麻生)資氏もこの中にあって死力を尽くしていたはずである。だが、菊池(肥後)・白石(肥前)らの到着で形勢は逆転する。元軍は赤坂を攻めきれず、日本の追撃隊に「てつはう」を投げ込みながら、西方の麁原山(現在の祖原山)に後退した。蒙古襲来絵詞の竹崎季長が、抜け駆けを狙い負傷したのはこの時である。

山鹿(麻生)を含む筑前勢は壊滅寸前まで追い込まれ追撃に加わる余裕はなかったと思われるが、あるいはその夜、2隻で志賀島沖(「帝王編年記」)の元軍船団に夜襲をかけた120人の中に加わっていた可能性も皆無ではない。

元軍は麁原山に陣取り、24日の大宰府合戦(「関東評定伝」)など、1週間近く戦闘を続けるが、ついに大宰府を攻略することができず、27日ごろ本国に撤退した。

玄界灘が冬の季節風で荒れて補給路を断たれる前の決断だったが、皮肉なことに帰国途中に寒冷前線の通過により暴風が吹き荒れ、多くの船と兵(半数弱)を失った(「高麗史」)。

文永の役は資氏にとって初陣であったはずである。それでも赤坂の警固所で、楯の陰から全身全霊を懸けて矢を射たに違いない。だが、陣地防衛戦に英雄は生まれにくい。資氏に限らず、他の古強者も大手柄の立てようはなかったであろう。

※ 最近、ネットで興味深い資料を見ることができた。

ぜひ、検索して参考にされたい。

「海洋技術連絡会 2017年12月7日講演資料」

『蒙古襲来と蒙古軍船』播田安弘 日本史サイエンスー蒙古襲来.pdf

文永の役から弘安の役までの資氏

【石築地役(十八歳)】

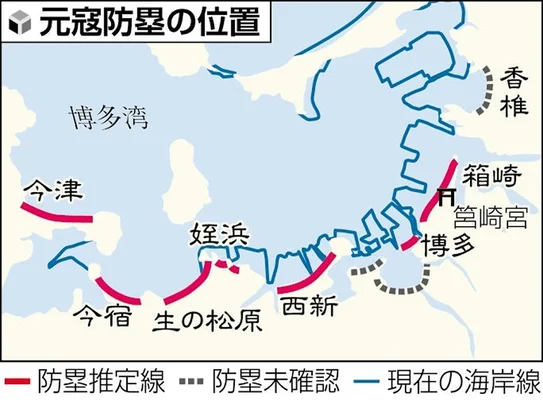

文永の役を終えても幕府は元軍の再来を予想し、臨戦態勢を解かなかった。九州の武士に対して「石築地役」を下し、所領の広さに応じてノルマを設定し、博多湾岸の元軍上陸予想地に防塁を築かせた。また、石塁を築けない河口には柵を打ち込んで元の再度襲来に備えさせた。

山鹿(麻生)氏が石築地の築造を行ったことを語る史料も皆無であるが、とりあえず関わったとして、どれぐらいのノルマを負わされたか試算してしみよう。

幕府から示されたノルマは「田1反ごとに石築地1寸、石築地10尺ごとに楯1枚・旗2流・征矢20本」である。仮に山鹿(麻生)氏の所領合計を三百五十町(麻生義助目録)と仮定すると、「長さ三百五十尺(一〇五メートル)の石塁を、筑前国が担当する博多津に築き、楯35枚、旗70流をその上に並べ、矢700筋(本)を備えなければならなかったことになる。

資氏の所領(山鹿庄内麻生庄・野面庄・上津役郷)を150町とすれば、百五十尺(45m)の石築地に、15騎の重装の武士と30人ほどの軽装の郎党を従え、楯15枚と旗30流、矢300本を備えて元軍の来襲を待ち構えていたであろう。

なお、後に海賊国衆と呼ばれる山鹿(麻生)氏だが(長沼賢海)、資氏直属の軍船(海戦にたえる輸送船)はさほど多くはなかったであろう。安堵された所領の「山鹿庄内麻生庄・野面庄・上津役郷」の舟運は地形的に川舟やヒラタ船が主流で、海船を繋げるような大きな浦はない。資氏は山鹿氏の有力庶家として、惣領家が徴用した輸送船兼戦船の船頭の役割を担ったであろうが、どちらかといえば、海の戦さよりも兵員・糧食・武具等の運漕に力を発揮する存在だったかと思われる。

【異国征伐(19歳)】

健治元年(1275)4月、元使杜世忠らが長門国室津(山口県下関市)に着き、8月に鎌倉に連行、9月に龍ノ口で斬られた。元の再襲は必至である。緊張が高まった幕府の中から、元軍が行動を起こす前に、健治2年(1276)3月を目途に高麗を制圧し遠征を阻止しようとする構想が浮上した。当然、山鹿・宗像・松浦等はその尖兵として期待されたに違いない。だが、異国征伐が実施された記録は皆無である。おそらく中止されたであろう。

幸い、異国征伐のための戦備は容易に博多湾防衛に転化できる。史料には見えないが幕府の戦争方針はある時点で防衛に一本化されたはずである。

異国征伐の水軍を形成するはずだった武士たちは軍装を解き、石築地の造営現場に駆けつけた。人馬を乗せるはずだった舟は石を運び、準備した兵糧はそのまま人夫達に支給された。高揚した士気は石築地の工事を活性化させ、博多湾沿岸は急ピッチで要害化されていく。資氏も、隣の宗像氏や糸島の松浦諸氏と競うかのように博多津に石塁を積み上げていったと思われる。

わずか半年の後、石築地はひととおりの完成を見た(石築地の建造は、弘安の役以後も継続され、現在発掘されているのはその最終形態で、当初は土塁を中心としたものであった可能性もある)。

【弘安の役(24歳)】

弘安2年(1279)、南宋は滅亡した。絶対的優位に立った元は、周福らを招諭使節として派遣するが、6月、博多において斬られた。開戦は必至である。鎮西の武士たちは所領を起ち博多湾に急行した。今回は御家人だけでなく本所一円地(王家や公家・寺社の領地)の武士も動員されており、おそらく2~3万人の武士が元軍を待ち受けたと思われる。

弘安4年(1281)5月、元の東路軍(高麗軍)2万7千人(正確には兵士9960名、梢工水手1万7千29名「高麗史」)が対馬・壱岐を攻略し、26日、志賀島に上陸して全島を要塞化した。

同じ頃、三百余艘が長門国を襲ったという情報が京都の公家の日記に記されている(弘安四年六月十六日「勘仲記」「壬生官務家日記抄」)。あるいは東路軍の分派ではなく、当時合浦に来ていた高麗王の直率軍であった可能性もあるが、このことから元軍の大戦略が浮かび上がってくる。

すなわち、東路軍は対馬・壱岐を海上輸送の拠点としながら志賀島を占領して博多湾を封鎖、高麗王軍(あるいは東路軍の別働隊)は関門海峡を占拠して鎌倉・六波羅との連絡を断ち、江南軍十万が孤立した大宰府を攻略しようとしたものであろう。

博多湾岸では大規模な合戦が続き、三日に一度は大宰府から六波羅に早馬が立てられた。残念ながら我国の一次史料で、志賀島上陸前後に博多湾岸で合戦があったことを記したものはないが、限られた兵糧を無為に費やして日を送るほど、高麗軍首脳が無能であったとも思えない。

【志賀島を要塞化する高麗軍の将兵】

志賀島を根拠地に今津・姪浜・百道原・博多津・箱崎・香椎に圧迫を加え、海の中道においても激戦が続いたであろう。中国側の「汎海小録」では「(日本兵士を)十余万人を殺獲し、太宰藤原少卿弟宗資を擒にした」と蒙古軍の圧勝が記される。誇張があるにせよ日本軍の苦戦が伝わってくる。しかし、鎮西の武士の奮闘と石築地は、元軍の猛攻から博多・大宰府をなんとか守り通したのである。

【壱岐奪還作戦】

東路軍は志賀島の占拠には成功したが、九州本土への上陸はいまだ果たしていない。一万人近い兵士と同数以上の水手(水夫)を養う兵糧も耕地も志賀島にはない。当然、兵員・武器・兵糧の補給は高麗から対馬・壱岐を経て海路で行われる。

日本側も要塞化された志賀島への正攻に困難を覚えたのか、六月二十九日から七月二日にかけて、肥前国御家人(一部薩摩国御家人を含む)を主力として壱岐を攻撃する(「比志島文書」「龍造寺文書」等)。後方拠点である壱岐を攻めて志賀島を孤立させる作戦であろう。

しかし、博多湾はよく言えば対峙、悪く言えば封鎖されている。山鹿(麻生)氏は日常から壱岐を経由して朝鮮との貿易を生業としていたと思われるが、この戦いに参加するの不可能だったであろう。

出帆地には壱岐を直視することができる呼子が選ばれたに違いない。ならば壱岐まで半日行程である。

船を準備し、肥前の武士たちを運んだのは、松浦党の人々であったと思われる。

六月二十九日と七月二日、松浦党・彼杵・高木・龍造寺氏など肥前の軍勢が、手薄なはずの壱岐を攻めた。ところがそこには志賀島で大友勢と戦った東路軍の張成の部隊が、兵員の補充と休養のためにたまたま停泊しており戦闘が始まった。

日本も元も勝利を謳っており、この後壱岐をどちらが保持したかは不明である(筆者注、東路軍にとって壱岐を失うことは補給を失うことであり、戦線を維持できず撤退を余儀なくされる。記録を見る限り東路軍は撤退しておらず、壱岐は戦いの後も元軍の勢力下にあったとみるのが自然である)。しかしながら、東路軍の補給路が脅かされたことはたしかで、後の元の戦略に影響を与えた戦いであった。

【台風来襲、その後 志賀島合戦・鷹島合戦】

閏七月一日(元の暦では八月一日、グレゴリウス暦では八月二十三日)、西日本一帯を大型の台風が襲う。「上古からの記録を見ても三指に入る激しさ〔一代要記〕」で、コース・規模としては近代の洞爺湖丸台風・枕崎台風などが近いとされる。元の大船でも三百トン程度に過ぎないから、かなりの損害を受けたのは間違いない。ただし、「日・元両軍が」である。

山鹿(麻生)氏の船も風波の被害を逃れることはできなかったであろう。

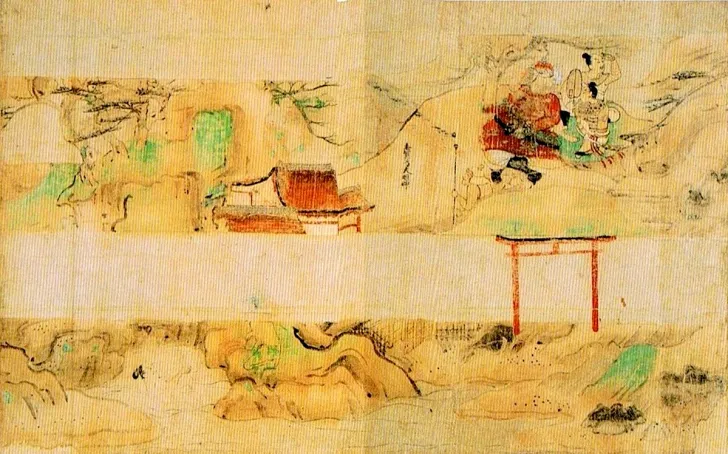

実際、志賀島への反攻は同月五日(筑前・豊前・豊後・肥後他)、鷹島反攻(肥前他)は七日と、かなり出遅れている。日本側も風波による損害が大きく、船が決定的に不足していた。竹崎季長一行は自前の船が間に合わず、虚偽申告して定員オーバーの関東使船に乗せてもらったが、嘘がばれて安達配下の小田部船に、さらにその端船(牽引するボート)に降ろされ、最後に従者をおいて菊池たかまさの船に自分一人を乗せてもらって戦場に向かわねばならなかった(当時の武士にとって、従者なしでの行動は、異例中の異例である)。

『蒙古襲来絵詞』から

先頭は筑前国御家人秋月の手の者の船、二艘目は天草・大矢野船、最後尾が 草野経永(肥前)の兵船。三艘ともヒラタ船(底がたいらで舷側が低い舟)だ。

荒れた海をヒラタで航行するのは非常に困難である。大鎧を着た大将級の人々でもこの情況だから、日本側でも台風の損害が大きかったことがうかがえる。

なお、この時季長らが向かったのは従来鷹島とされてきたが、季長らが出陣したのは生の松原であり、翌六日に帰陣して安達盛宗の首実検を受けていることから、百km以上離れた鷹島ではなく、志賀島の合戦に向かったと思われる(服部英雄)。山鹿(麻生)氏も同じ戦闘に参加したかと思われる。この戦闘により日本は博多湾の制海権を回復し、海路でも松浦方面に兵を送れるようになった。

七月七日、肥前国御家人や豊後・薩摩他(博多湾から回漕したか)の軍により、鷹島の江南軍が襲われる。すでに四日前(元史では二日前)に、総司令官范文虎の司令部は、頑丈な船から兵を降ろし、代わりに自分たちが乗り込み真っ先に逃亡していた。

元軍の指揮系統は崩壊し兵船の逃亡が後を絶たない。戦闘は鷹島に取り残された兵士や破損した少数の兵船との間で行われた。それでも戦いは当初互角で日本側にも多数の死傷者が出ている〔都甲文書・比志島文書〕。

【山鹿(麻生)氏への恩賞 弘安九年(1286)以降(29歳~)】

文永の役は基本的に博多湾岸での陸戦であったが、弘安の役の多くは海上の戦いである。戦場に近い海賊的武士団であった筑前国の山鹿・麻生氏や宗像氏、糸島の原田氏や松浦庶家、肥前国唐津の草野氏や松浦党は文字通り必死に働いたであろう。石築地の石材・兵糧・人夫・兵士の運漕、博多湾岸での防戦、戦闘後の補給、壱岐・志賀島・鷹島への兵員輸送と戦闘など、いかなる場面においても山鹿(麻生)氏の尽力が求められたはずである。だがこの時期、山鹿(麻生)氏に恩賞が宛行われた形跡はない。それは、この戦いで敵から得たものがなく恩賞のハードルが異常に高くなったことと、輸送・補給を戦功と認める意識が薄かったことが原因であろうか。あるいは、恩賞が地頭の北条氏に対して行われた可能性もあるが、私の力では明らかにすることができなかった。

合戦における恩賞は通常、分捕(敵の首を取ること)・討死(戦死)・手負(戦傷)・先駆などの軍功に対して行われる。軍功は、鎌倉の初めの頃までは敵を討ち取った者が大将のもとに赴き、分捕った首などを示しながら口頭で戦果を報告していたが、合戦が大規模化するにしたがって指揮官がいちいち対応することができなくなり、軍忠状が作成されるようになったとされる(ちなみに、最古の軍忠状は弘安の役の際に薩摩の御家人比志島氏が壱岐・鷹島での戦闘を報告したものである。『武士の勤務評定』松本一夫)。

軍忠状に書き上げられた内容は、敵を討ち取ったことや生け捕りにしたこと、本人や共に戦った一族郎党(時には愛馬)の死傷など様々であるが、あくまでも申請者の主張であり(恩賞目的で誇張されることが多かった)、受け取った大将がそのまま認めるようなことはなかった。軍奉行が陣に赴き、死傷の状況をチェックしたうえで実検帳に記入し評価する(傷の数・浅深など)。

だが、先駆などの行為については確認のしようがないので証人が必要とされた。武士は朋輩(仲間)と戦闘前に、互いに証人になることを約束しあってから参戦した。混戦になって証人とはぐれたときは、その場で他の人に証人になることを依頼することもあったようで、これを「同所合戦の仁(輩)」という。なお、一族や郎党は信憑性に乏しいので証人になれなかった。

当時の戦いは食糧・戦費・武具等は自弁が原則なので、参陣していただけでは大変な赤字になってしまう。武士たちは名誉のためだけでなく、経済的な理由からも大いに軍功を上げる必要があった。最も大きな軍功は本人の戦死ついで分捕であった。元寇は日本国始まって以来の大規模戦争で、戦功を立てた者が(戦死した者も)夥しかった。しかも外国との防衛戦争だったので、恩賞地となるべき敵からの没収地は皆無だった。よって恩賞はインフレ状態になり、文永の役では、分捕・討死の百二十名にしか恩賞を与えることができなかった。弘安の役でも事態は変わらない。勝利はしたものの与えるべき土地はなく、幕府は将軍家御料所までをも恩賞として準備した形跡がある。

幕府にとっては幸か不幸か、弘安八年の霜月騒動は九州での岩戸合戦を誘発し、元寇合戦で活躍した安達泰盛の嫡男盛宗(肥後国守護名代)や総大将少弐資経の弟少弐景資(文永の役で日の大将と呼ばれた)が討たれ、広大な所領が没収された。

第一回の恩賞沙汰が翌年の弘安九年に始まるのは偶然ではあるまい。

弘安の役から二十六年後の徳治二年(1307)まで、恩賞の沙汰は七回にわたって行われるが、この中に山鹿(麻生)氏の名は見いだせない。かろうじて、戦国末期に成立した「麻生氏竪系図」の資氏註記に「蒙古を捕らえ、首は芸州小早川が同意と云々」と見えるのがやっとである(ちなみに隣郡の宗像社大宮司長氏は正応二年(1289)三月十二日に神崎庄の田地五町分の配分を受けている〔宗像社家文書惣目録〕)。

明治期に成立した「麻生系譜全」の資時註記には「弘安四年蒙古国九州に責め来たる。天然の暴風発り、蒙古の船覆る。軍勢、船に乗り込み、敵の数首を討ちとる。比類なき手柄なり。皇、ご満悦す。皇、本朝の神祇を天拝し、御心は御備えを願い、御鉾を賞と為して資時・資氏に下し賜る」とずいぶん長い尾ひれが付くが、どちらにせよ恩賞地を与えられたようには見えない。

得意の海上戦でも幕府からは「兵船による海上の合戦は特に不利であるから行うな〔鎌倉幕府追加法弘安七年十一月~八年十一月〕」との通達が出ているので、日本の水軍は大した活躍ができなかったのかもしれない。

麻生文書と元寇 資氏と資時

「麻生文書」は、筑前国人の文書としては、数も多く信憑性も高い文書群である。鎌倉から戦国期の麻生氏の動向を録するものとして貴重な史料になっている。

しかし、系図についての信頼度は高くない。戦国末期の当主、麻生隆実が自ら書き記した「竪系図」が最古のもので、その他は近世以降の成立である。個人の履歴が最も詳しい『麻生全譜』にいたっては明治中期の編纂物で、「平家物語」や狂言「麻生」などの古典をふまえ、内容は面白いのだが祖先顕彰の色合いが強すぎて史料とすることはできない。

とはいえ、『麻生全譜』の作者も全くのでたらめを書こうと思ったわけではなかろう。古文書がないにもかかわらず、微証をつなぎ(こじつけ)、己が知識を総動員して一人ひとりの人物像を描こうとした努力は、同じ苦労をしている筆者としては頭が下がる。

この項では、「麻生文書」等所収各系図の「資氏」の註記を紹介する。あわせて、有川宣博先生の解説を掲載してわずかながらではあるが科学性を担保したい。

【資氏】

※数字は九州史料叢書「麻生文書」の文書番号。甲乙丙丁戌は「八幡市史」。

【尊卑分脈】…南北朝期に成立。最も信頼できる系図だが、地方豪族のはすこし杜撰。

「兵衛二郞」(他にエピソードなし)

【142山鹿系図】…謎の系図。竹中岩夫氏は、昌寛系山鹿氏のものとする。

なし(名前も載ってない)

【143竪系図:丁】…戦国末期の麻生家当主隆実自筆の系図。最古の麻生系図

「法名尊教。蒙古を捕らえ、首は芸州小早川が同意と云々」

【訳】法名は尊教。元との戦いでモンゴル人をとらえ、首を取ったことを安芸国の小早川が証明してくれたという。

【144麻生家一代系図:甲】…「竪系図」の歴代を列記し、事績を割書きしている。

「法名尊教。蒙古の首を捕り、芸州小早川同意云々。家督御判文永元之儀也。御代々の御判物御内書腰文、流文、感状、軍忠書き出しあり」

【訳】法名は尊教。元との戦いでモンゴル人の首を取り、安芸国の小早川がそれを証明してくれたという。家督相続の御判は文永元年(実は九年)のもの。

(将軍家)代々の花押のある安堵状、切封のある大事な書状、私用の書状、感状、軍忠証明書がある。

【145麻生系譜:乙】…明治時代に成立。冊子仕立て。最も詳しいが信頼性は低い。

「上野守・近江守。資時と同時に蒙古に敵当する次第は前にあり。嘉元元年(1303)正月十日に卒す。善照寺殿と号す。墓は大寧寺にあり」

【訳】上野守・近江守。資時とともに蒙古と戦った次第は前にある。嘉元元年(1303)1月10日に亡くなった。善照寺殿と号す。墓は大寧寺にある。

【資時】

※「麻生系譜」は、文永9年(1272)に急死したはずの父資時(麻生文書3号)が、元寇に参戦し功を上げたエピソードを載せている。もとより信じられるものではないが、参考までに掲載する。

【145麻生系譜:乙】…明治時代に成立。冊子仕立て。最も詳しいが信頼性は低い。 「小二郎兵衛尉。弘安四年蒙古国九州に責め来たる。天然の暴風発り、蒙古の船覆る。軍勢、船に乗り込み、敵の数首を討ちとる。比類なき手柄なり。皇、ご満悦す。皇、本朝の神祇を天拝し、御心を御備えんことを願い、御鉾を賞と為して資時、資氏に下し賜る。 応長二年(1312)三月六日卒す。自体院殿知足大禅定門。墓は周防国大寧寺にあり」

【訳】(資時)小二郎兵衛尉。弘安4年(1281)、蒙古国が九州に攻めてきた。自然に暴風が起こり、蒙古の船は覆った。(麻生の)軍勢は、船に乗り込み、敵兵の首をいくつか討ちとった。比類なき手柄である。天皇はお悦びになった。天皇は、我が国の神様を天拝し、心がともにあらんことを願い、天皇ご自身の鉾(ほこ)を、賞として資時、資氏に下し賜った。(資時は)応長二年(1312)三月六日に亡くなった。自体院殿知足大禅定門。墓は周防国大寧寺にある。

有川宣博先生をコピペしたコーナー

【いのちのたび博物館研究報告B類歴史第4号「麻生隆実と麻生氏竪系図」から】

資 時

「法名西教」 尊卑分脈にも時家の子で小次郎兵衛とみえる。なお、尊卑分脈で「鹿生」氏とあるのは、麻生の誤記とすべきだろう。麻生文書には小次郎兵衛尉資時が山鹿庄内麻生庄・野面庄・上津役郷の地の地頭代職を父西念の譲りによって受け継いだことを示す北条時頼の継目安堵状が残っている。これにより、本来は当時の山鹿庄の正式の地頭職は北条氏の手にあり、麻生資時らはその被官として地頭代職を有していことがわかる。この史実を竪系図では認識していない。すでに隆実の時代には地頭職であったか地頭代職であったかは問題ではなかったものと思われる。西教の法号は麻生文書にもみえる。

資 氏

「法名尊教」 尊卑分脈に資時の子で兵衛二郎とみえる。亡父資時法師の所領を安堵された文書が残っている。伝領したものは資時が北条氏から与えられていたものと同じで、これに関するかぎり尊卑分脈に載せる資氏の弟資忠には資年の遺領は与えられなかったことになる。別口の所領があったのかもしれない。蒙古合戦に出陣したと思われ、安芸の小早川氏による現認を得ていたという。それを確認する文書が隆実の時代に残っていたのかどうか不明だが、小早川氏との昔からの因縁を隆実もここで強調したかったのだろう。

まとめ

元寇期の麻生家の当主は「資氏」だが、「尊卑分脈」の註記には「兵衛二郎」とあるのみで、元寇に関する記述はない。しかし、文永9年に父資時が急死した際、譲状がなかったにもかかわらず、北条氏のはからいで家督を安堵された資氏は、若年とはいえ、北条氏が主導する元・高麗との戦争で無二の忠誠を示さざるを得なかったであろう。

「文永の役」「石築地」「異国征伐」「弘安の役」「志賀島合戦」「鷹島合戦」など、戦闘従事者としての役割に加え、芦屋津を拠点に異国との交易を行う者として、たびたび訪れる元や高麗の使者との応接や京・鎌倉への移動の警固、唐房からもたらされる情報の分析にも尽力しなければならなかったはずだ。

だが、山鹿(麻生)氏に、元寇の恩賞が宛行われた形跡はない。一族に戦死者がいなかったか、あるいは分捕など目立つ働きがなかっただけなのかもしれないが、隣郡の宗像長氏が神埼庄において五町分を宛行われている のに比べていかにも寂しい 。

その思いは麻生家の子孫の人々には一層だったろう。それが『麻生全譜』での資時・資氏父子の活躍(資時はすでに死亡していたはずであるが)と「皇」の御満悦を描く、創作ともいうべき記事につながったのだろう。

コメント