1.はじめに

鎌倉時代、旧遠賀郡は宇都宮系山鹿氏の勢力下にありました。その山鹿氏の庶家で、麻生庄(戸畑から枝光一帯)、上津役郷(現在の上津役)、野面庄(野面から木屋瀬近辺)の守護代職(代官)を地頭の北条氏から安堵された一族がいます。後に館があった場所(八幡ロイヤルホテル跡地辺りではないかと言われています)にちなんで「麻生」を名乗るようになりました。御存知、麻生太郎元首相のご先祖様です。

【写真は八幡ロイヤルホテル(2022年に閉館、翌年解体)】

鎌倉時代の山鹿(麻生)氏関係の文書は3通しか残っていません(「麻生文書」1・2・3号)。それは偶然にも山鹿(麻生)資時の一代記になっています(番号は北九州市立博物館発行『麻生文書』による)。

山鹿(麻生)資時は、『尊卑分脈』によれば、宇都宮系山鹿氏初代の家政の孫、時家の次男です。生年不詳ですので、とりあえず急死したのを40歳と仮定して、彼の家督相続後の人生を振り返ってみましょう。

※( )内の年齢は推定

2.資時が生きた時代

鎌倉時代は寒冷化による飢饉と疫病の時代と言ってもいいと思うのですが、「麻生文書」1・2・3号が出された年は、いずれも大飢饉や疫病のさなかでした。

「餓鬼草紙」 東京国立博物館所蔵

資時が家督を継ぎ地頭代職に任命された建長元年(1249、17歳)、前執権北条時頼の死により地頭代職を再安堵された文永元年(1264、32歳)、そして自身に突然の死が訪れた文永九年(1272、40歳)、彼が北条氏の地頭代を務めた「麻生庄・野面庄・上津役」でも、多くの人や物が失われたと思われます。

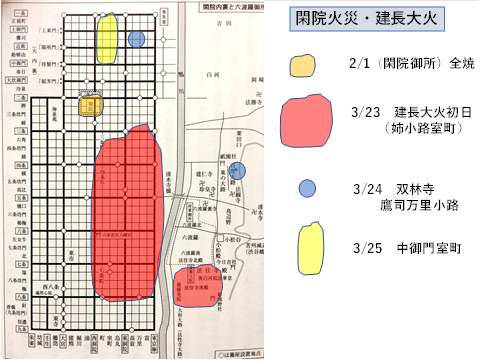

仮に損害が少なかったとしても、「建長大火(1249)17歳」、「建長飢饉(1253-55)21-23歳」、「正嘉飢饉(1257-59)25-27歳」になど、京都在住の「領家(九条家)」や「本所」の被害は著しく、その復興のための財源や地頭北条氏の京都への多額の寄付は、臨時課税として資時や領民を苦しめたことでしょう。

幕府は三代執権北条泰時以来、「徳政」(徳政令はその一部)を行って、民や御家人を救済しようと努力していますが、現実は「宮騒動(1246、14歳)」、「宝治合戦(1247、15歳)」など、幕府首脳の権力争いは激しさを増すばかりです。

このような状況を見透かすかのように、フビライから国書がもたらされ(1268、26歳)、日本は戦時態勢に移行しました。異国警固番役が制度的に定められたのは文永の役の翌年(1275)ですが、実質的には資時死去の前年(1271、39歳)に九州に所領をもつ御家人への下向命令が出され、鎮西在住の御家人は、身分に関係なく年1ヶ月間、博多湾岸の防備に当たることになりました。

麻生氏の惣領である山鹿氏が「御家人」であったかどうかは不明ですが、強硬姿勢を崩さない北条時宗の得宗家あるいは北条氏一門(地頭職は時頼没後に得宗以外のだれかに譲渡されたようです)の被官として、御家人以上に積極的な戦争準備をせざるを得なかったでしょう。

また、日宋・日朝貿易における三浦氏の失脚、南宋の日本商人への関税撤廃(もちろん、対モンゴル政策です。1250年代、20代)、元の高麗侵略(1259、27歳)、など、北部九州は内外の緊張にともなう、東アジア貿易・外交・戦争の大きな渦に巻き込まれました。

特に舟で人や物を運ぶことを重要な生業としていたであろう山鹿(麻生)氏は、通常の交易業務のほか、兵粮の運搬や九州に下ってくる御家人・北条一門との応接、大陸や高麗の情報収集など、極端に多忙な毎日を送っていたと思われます。

そんな多忙困難な時期に資時は急死します。譲状を作っていなかったのは、周囲との軋轢もなく、身体も健康だったからでしょうか。

3.資時と二月騒動

資時の死因は不明ですが気になることがあります。それは子息資氏への地頭代職安堵の日付が、文永九年(1272)4月27日、つまり「二月騒動」の2ヶ月後ということです。

「二月騒動」は文永9年(1272、40歳)2月11日、鎌倉で名越時章・教時兄弟が得宗被官の四方田時綱らによって誅殺され、4日後の15日、今度は京において六波羅探題北方の北条義宗が鎌倉からの早馬を受け、探題南方の北条時輔を討伐した事件です。

山鹿氏は得宗あるいは北条氏一門の下で、京都で治安を守る役目を務めていたと思われます。あるいは探題被官だったかも知れません。京都には他に在京人や篝屋(カガリヤ)守護人と呼ばれる御家人たちが京都の治安維持のために詰めていましたが、北条氏から見ると外様と言っていい彼らと探題の関係は微妙だったようです。

探題の命令で悪党や山門衆徒、日吉神人らの鎮圧に赴いても、命がけで働くのは探題被官だけで、在京人や篝屋守護人は傍観したり逃げたりで、士気旺盛とは言えなかったようです(「六波羅探題被官と北条氏の西国支配」高橋慎一郎)。それだけに相伝の家人である山鹿氏は心強い存在だったに違いありません。

【山法師強訴図(部分・琵琶湖文化館蔵)】

「二月騒動」において京都近国の守護が動いた形跡はありませんので、六波羅探題北方の北条義宗は自身の兵力(探題被官・在京人・篝屋守護人)だけを率いて探題南方の北条時輔の館を攻め、そして、いつもの通り北条氏直属の家人が突出したでしょう。

山鹿(麻生)資時が討死したとすれば、この時の可能性が高いと思います。

さて2ヶ月後、譲状がなかったのにもかかわらず、資時の遺領のすべて「麻生庄・上津役郷・野面庄」が息子の「資氏」に安堵されます。

『尊卑分脈』によれば、資時には「資氏」「資忠」の2人の子がいますから、「資氏」が全てを相続すれば「資忠」の相続分がなくなるはずです。他に所領があったのでしょうか。あるいは「資時」の討死(当時、最高の戦功は討死でした)により、新しい恩賞地が「資忠」に与えられたのかもしれません。

資時が「二月騒動」で戦死したのか、それとも急な病死であったのか、恩賞の有無も含めて史料は完全に沈黙しています。

コメント