村別 福岡県地理全誌

村別 福岡県地理全誌 34 香月村

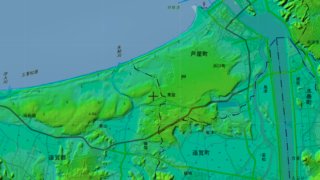

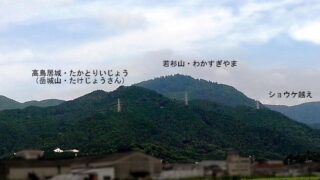

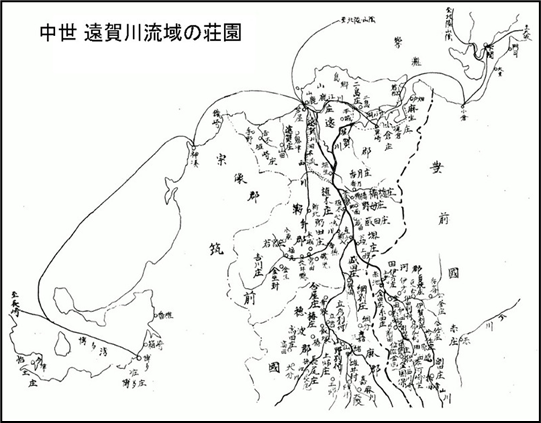

日本武尊の部将「小狭田彦」に始まり、山鹿兵藤次秀遠の一族、浄土宗二世鎮西国師聖光の宗家として、長く遠賀郡に力を及ぼした香月一族の中心地香月村。数々の伝承がこの村を飾ります。

村別 福岡県地理全誌

村別 福岡県地理全誌  八幡製鉄所記事

八幡製鉄所記事  TOPICS記事

TOPICS記事  村別 福岡県地理全誌

村別 福岡県地理全誌  村別 福岡県地理全誌

村別 福岡県地理全誌  村別 福岡県地理全誌

村別 福岡県地理全誌  村別 福岡県地理全誌

村別 福岡県地理全誌  鎌倉記事

鎌倉記事  村別 福岡県地理全誌

村別 福岡県地理全誌  村別 福岡県地理全誌

村別 福岡県地理全誌  鎌倉記事

鎌倉記事  村別 福岡県地理全誌

村別 福岡県地理全誌  村別 福岡県地理全誌

村別 福岡県地理全誌  遠賀郡 福岡県地理全誌

遠賀郡 福岡県地理全誌  TOPICS記事

TOPICS記事  TOPICS記事

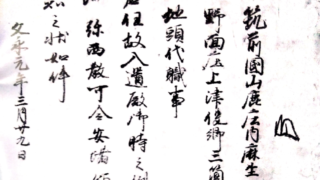

TOPICS記事  鎌倉記事

鎌倉記事  TOPICS記事

TOPICS記事  TOPICS記事

TOPICS記事  TOPICS記事

TOPICS記事  鎌倉記事

鎌倉記事  鎌倉記事

鎌倉記事  鎌倉記事

鎌倉記事  鎌倉記事

鎌倉記事  鎌倉記事

鎌倉記事  鎌倉記事

鎌倉記事  鎌倉記事

鎌倉記事  鎌倉記事

鎌倉記事  鎌倉

鎌倉  TOPICS記事

TOPICS記事